10e 2020 21/Bio Chemie/Archiv

Inhaltsverzeichnis

- 1 Distanunterricht Distanzlernen (Archiv)

- 1.1 Distanzunterricht Donnerstag, 20.05.

- 1.2 Distanzunterricht Dienstag, 18.05.

- 1.3 Distanzunterricht Di, 11.05.

- 1.4 Distanzunterricht Do, 06.05.

- 1.5 Distanzunterricht Di, 04.05.

- 1.6 Distanzunterricht Di, 27.04.

- 1.7 Distanzunterricht Do, 22.04.

- 1.8 Distanzunterricht Di, 20.04.

- 1.9 Distanzunterricht Do, 15.04.

- 1.10 Distanzunterricht Di, 13.04.

- 1.11 Distanzunterricht Donnerstag, 11.03. Chemie

- 1.12 Distanzunterricht Donnerstag, 11.03., Bio

- 1.13 Distanzunterricht Donnerstag, 04.03., Bio

- 1.14 Distanzunterricht Donnerstag, 04.03., Chemie

- 1.15 Distanzunterricht Donnerstag, 25.02. Bio

- 1.16 Distanzunterricht Donnerstag, 25.02. Chemie

- 1.17 Distanzunterricht Dienstag, 23.02. Bio/Chemie

- 1.18 Distanzunterricht Donnerstag, 18.02. Bio

- 1.19 Distanzunterricht Donnerstag, 18.02. Chemie

- 1.20 Distanzunterricht Dienstag, 16.02. Chemie

- 1.21 Distanzunterricht Donnerstag 11.02. Chemie

- 1.22 Distanzunterricht Donnerstag 11.02. Bio

- 1.23 Distanzunterricht Freitag, 05.02. Bio/Chemie

- 1.24 Distanzunterricht Donnerstag 04.02. Chemie

- 1.25 Distanzunterricht Donnerstag 04.02. Bio

- 1.26 Distanzunterricht Freitag, 29.01. Bio/Chemie

- 1.27 Distanzunterricht Donnerstag 28.01. Chemie

- 1.28 Distanzunterricht Donnerstag 28.01. Bio

- 1.29 Distanzunterricht Freitag, 22.01. Bio/Chemie

- 1.30 Distanzunterricht Donnerstag 21.01. Chemie

- 1.31 Distanzunterricht Donnerstag 21.01. Bio

- 1.32 Distanzunterricht Freitag, 15.01. Bio/Chemie

- 1.33 Distanzunterricht Donnerstag, 14.01. Chemie

- 1.34 Distanzunterricht Donnerstag, 14.01. Bio

- 1.35 Distanzlernen für Freitag, 18.12.

- 1.36 Distanzlernen für Donnerstag, 17.12 (Chemie)

- 1.37 Distanzlernen für Donnerstag, 17.12 (Bio)

Distanunterricht Distanzlernen (Archiv)

Distanzunterricht Donnerstag, 20.05.

Wir starten eine Videokonferenz um 08:45 Uhr. Bitte loggt euch rechtzeitig ein. Haltet die Biologie-Hausaufgabe vom letzten Mal bereit (Fotosynthese-Filme). In der Zeit von 08:00 Uhr bis 08:45 bearbeitet ihr bitte die folgenden Aufgaben, orientiert euch dabei an dem ersten Beispiel.

Achtung: Bei sämtlichen hier besprochen Prozessen werden immer nur Teile der chemischen Gesamtgleichung betrachtet. Das vollständige Aufstellen einer Redoxgleichung, so dass auf beiden Seiten des Reaktionspfeils tatsächlich die gleiche Anzahl von Teilchen steht, erfordert etwas Geschick und wird erst nach den Pfingstferien besprochen!

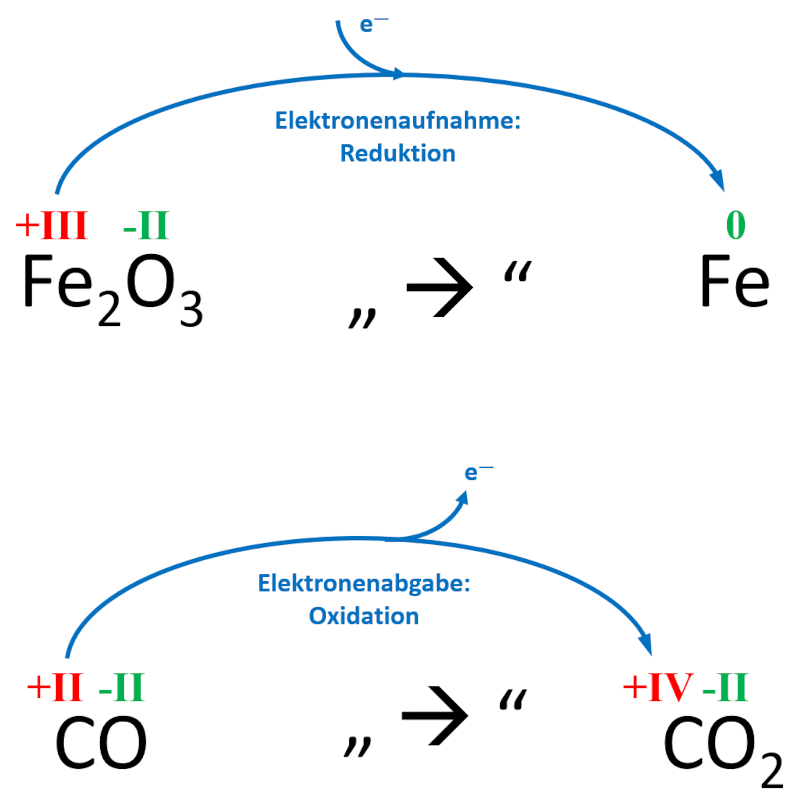

Beispiel

Bei der Herstellung von reinem Eisen (Fe) strömt das Gas Kohlenstoffmonoxid (CO) durch heißes Eisenerz, welches hauptsächlich Eisenoxid (Fe2O3) enthält. Neben dem gewünschten Eisen entsteht auch Kohlenstoffdioxid (CO2)

Zeige anhand der Oxidationszahlen auf, wo in diesem Beispiel eine Reduktion und wo eine Oxidation stattgefunden hat!

Aufgabe 1

Mangan (Mn) ist ein Element, welches gerne als "Chamäleon" bezeichnet wird. Das liegt daran, dass Manganverbindungen je nach Oxidationszahl des Mangans unterschiedliche gefärbt sind. Man kann also anhand der Farbe schon erkennen, welche OZ vorliegt. Schüttet man eine violette Lösung, die Permangant-Ionen enthält (MnO4-) in eine saure Sulfit-Lösung (SO32-), so "verschwindet" die violette Farbe. Tatsächlich sind jedoch farblose Mn2+-Ionen entstand und gleichzeitig fand eine Umwandlung von Sulfit in Sulfat statt (SO42-).

Zeige anhand der Oxidationszahlen auf, wo in diesem Beispiel eine Reduktion und wo eine Oxidation stattgefunden hat!

Aufgabe 2 (Bild: Abb. 1 auf S. 138 im Buch)

Wirft man ein Stück Kupfer (Cu) in Salpetersäure (HNO3), so löst es sich unter Entwicklung eines sehr giftigen, braunen Gases auf. Bei dem Gas handelt es sich um Stickstoffdioxid (NO2), das Kupfer selbst regiert zu Cu2+-Ionen.

Zeige anhand der Oxidationszahlen auf, wo in diesem Beispiel eine Reduktion und wo eine Oxidation stattgefunden hat!

Aufgabe 3 (Bild: Abb. 1 auf S. 146 im Buch)

Im Labor kann man ein kleine Portion Kupfer(II)-oxid (CuO) in ein Glasrohr legen, durch das Wasserstoffgas (H2) strömt. Erhitzt man von außen das Kupfer(II)-oxid, so regiert es nach einiger Zeit mit dem vorbei strömenden Wasserstoff zu elementarem Kupfer (Cu). Gleichzeit entsteht bei dieser Reaktion Wasser (H2O).

Zeige anhand der Oxidationszahlen auf, wo in diesem Beispiel eine Reduktion und wo eine Oxidation stattgefunden hat!

Aufgabe 4 (schwer, also wirklich: sehr schwer!)

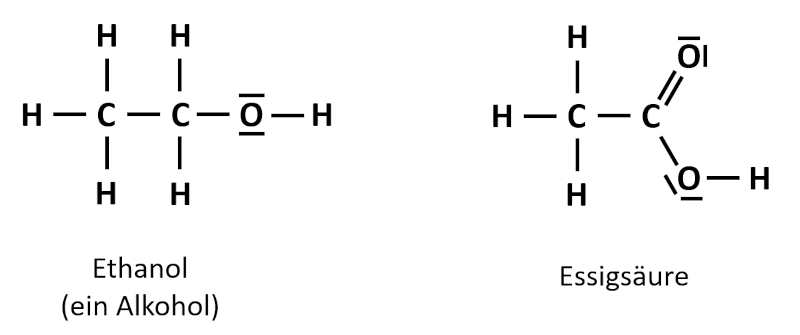

Wenn die Verkehrspolizei heute überprüfen möchte, ob eine Autofahrerin bzw. ein Autofahrer Alkohol getrunken hat, dann muss die entsprechende Person in ein elektronisches Messgerät pusten. Das Gerät zeigt dann direkt einen Atemalkohol-Gehalt in Promille an. Früher gab es diese Technik noch nicht. Zwar musste man auch pusten, aber durch ein Röhrchen hindurch in einen Beutel, ähnlich wie ein Luftballon. In dem Röhrchen befand sich gelbes Kaliumdichromat (K2Cr2O7). Wenn die autofahrende Person Alkohol in der Ausatemluft hatte, dann entstanden grüne Chrom(III)-Ionen (Cr3+). Der Alkohol reagierte dabei zur Essigsäure. Die folgende Abbildung zeigt die Valenzstrichformeln der beiden Verbindungen. Hier müsst ihr die Oxidationszahlen so bestimmen, wie ihr es ganz am Anfang gelernt habt: Durch Aufteilen der bindenden Elektronenpaare!

Zeige anhand der Oxidationszahlen auf, wo in diesem Beispiel eine Reduktion und wo eine Oxidation stattgefunden hat!

Distanzunterricht Dienstag, 18.05.

In der letzten Biologie-Einheit ging es um den Umweltfaktor Temperatur. Ihr habt "Tiergeographische Regeln" kennengelernt, die einen Zusammenhang zwischen der Temperatur im Lebensraum und Körpermerkmalen bei Tieren herstellt. Bitte ladet euch den entsprechenden Hefteintrag dazu herunter, speichert ihn oder druckt ihn aus und klebt ihn ins Heft oder schreibt ihn einfach ab.

Heute soll es um einen anderen Umweltfaktor gehen: Licht. Auch Tiere werden teilweise sehr stark vom Licht beeinflusst, bevor wir dazu kommen, betrachten wir aber Pflanzen. Für sie ist die regelmäßige Versorgung mit Licht überlebensnotwendig.

Ihr habt sicherlich in eurer Schullaufbahn schon einmal die Fotosynthese besprochen, also den Prozess, bei dem Pflanzen mit Hilfe von Sonnenlicht die Stoffe Kohlenstoffdioxid und Wasser in Traubenzucker und Sauerstoff umwandeln.

Das folgende Video ist ziemlich alt. Die darin enthaltenen Versuche jedoch unschlagbar gut in Szene gesetzt. Schüler eines W-Seminars wollten mit mir diese Versuche schon einmal nachmachen und filmen, aber wir sind schlimm gescheitert. Umso größer ist die Anerkennung für die "Macher" des Videos.

Das Video zeigt nacheinander vier Versuche und dauert insgesamt ca. 18 Minuten. Stoppt das Video nach jeder Versuchseinheit und notiert euch:

- Wie könnte eine "Überschrift" für den Versuch heißen?

- Stellt den Versuchsaufbau grafisch dar (keinen Text, sondern nur einfache Skizzen).

- Notiert in einem Satz das Ergebnis des Versuchs.

- Zeitbedarf: Pro Versuch solltet ihr ca. 5 Minuten für die Bearbeitung der Aufgaben brauchen, im "schlimmsten" Fall also 20 Minuten. Mit Anschauen insgesamt 38 Minuten - müsste zu schaffen sein! :)

- Haltet eure Lösung für Donnerstag bereit. Ich würde eure Ergebnisse dann gerne in einer Videokonferenz besprechen.

Distanzunterricht Di, 11.05.

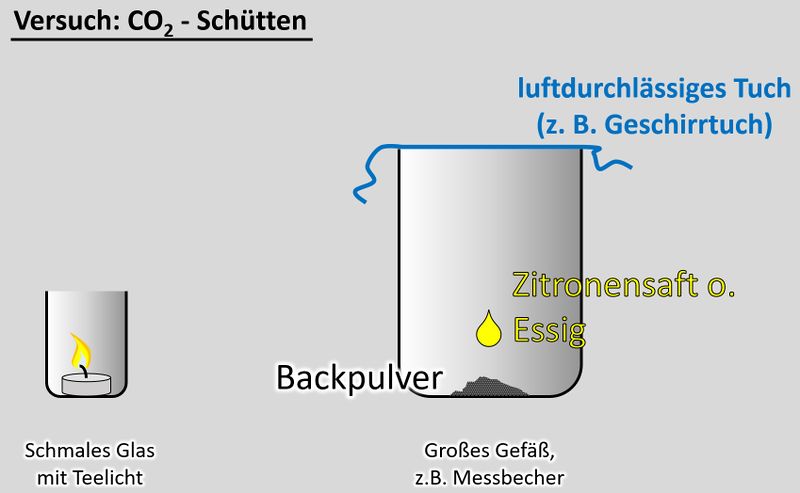

Ihr dürft heute zwischen zwei Versuchen wählen, die ihr durchführen sollt. Selbstverständlich dürft ihr auch beide machen, aber verpflichtend ist nur einer:

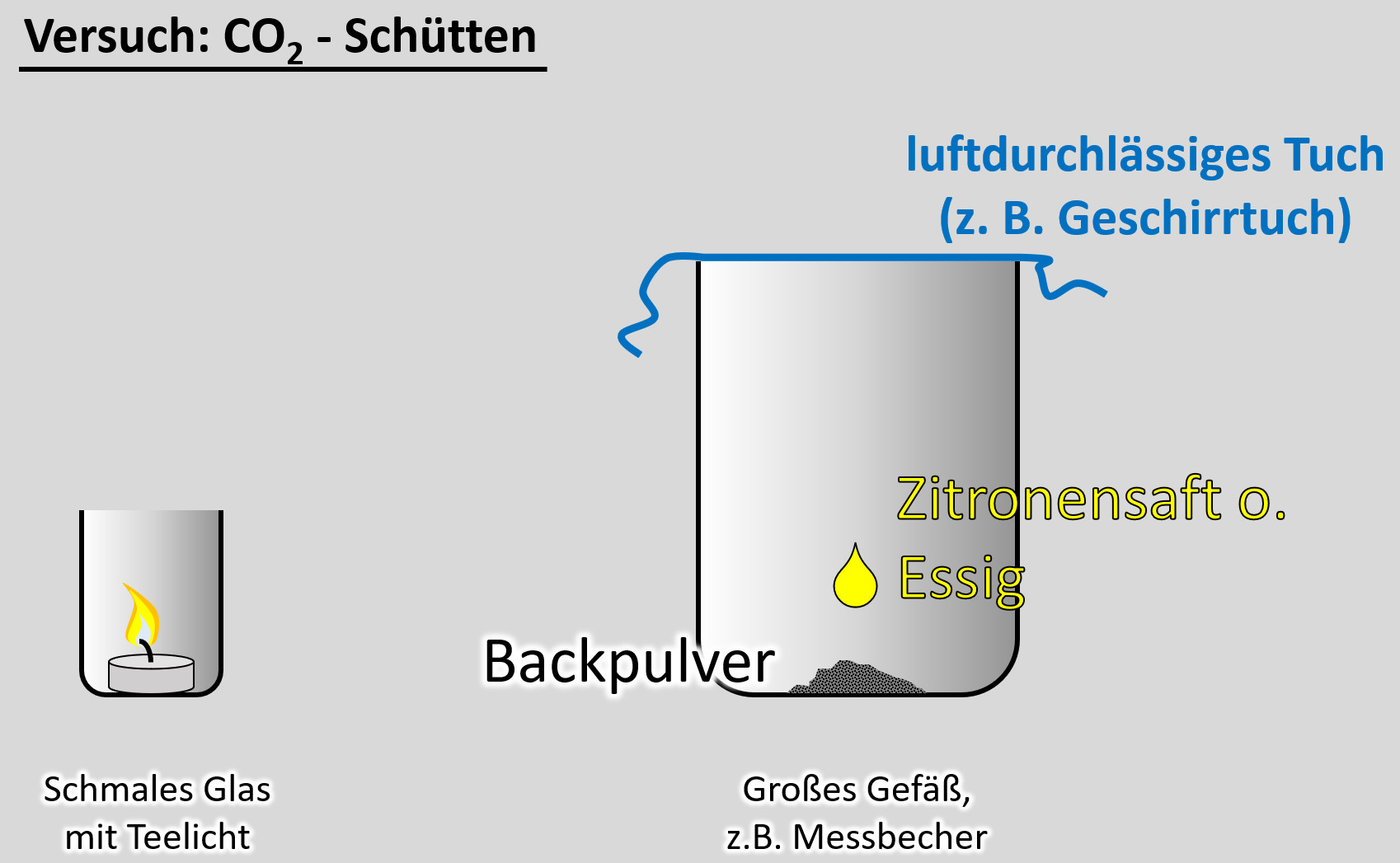

- Den Versuch CO2-Löscher hattet ihr schon vor Weihnachten mal auf, damals aber freiwillig. Wenn ihr ihn damals nicht gemacht habt: Auf geht´s :).

Am Ende des Versuchs ist eine Aufgabe gestellt, die ihr bitte bearbeitet und als Antwort auf den Arbeitsauftrag im Schulmanager schickt. - Der Versuch Apfel oxidieren ist neu. Hier sollt ihr am Ende keine Aufgabe bearbeiten, sondern es geht darum, den Versuch in Form eines "wissenschaftlichen Versuchsprotokolls" möglichst sachlich zu dokumentieren. Denkt immer daran: Ein Versuchsprotokoll besteht aus den Teilen "Versuchsaufbau/Durchführung" (hier wird beschrieben, was man getan hat), "Ergebnisse" (hier dokumentiert man in Wort und Bild die Ergebnisse des Versuchs - ohne dafür schon eine "Erklärung" zu geben) und "Erklärung/Diskussion" (hier versucht man unter anderem, die Ergebnisse zu erklären).

Ihr benötigt:

- ein schmales Glas, in das gerade so ein Teelicht passt

- ein Teelicht

- ein größeres Gefäß, z.B. Messbecher

- ein Geschirrtuch (o.ä.)

- ein Päckchen Backpulver

- Essig oder besser: Essigessenz

- Entzündet das Teelicht im schmalen Glas

- Gebt das Backpulver in das große Gefäß und legt das Geschirrtuch bereit

- Schüttet nun etwa 50 - 100mL Essig auf das Backpulver und bedeckt dann sofort das Gefäß mit dem Geschirrtuch. (Hinweis: Bei dem Versuch entsteht das Gas Kohlenstoffdioxid. Das ist schwerer als Luft und soll im Messbecher bleiben. Durch kleinste Luftverwirbelungen wird es aber aus dem Messbecher gespült. Mit dem Geschirrtuch soll das verhindert werden.

- Wartet ab, bis die Gasentwicklung nachlässt. Euer Messbecher ist nun randvoll mit Kohlenstoffdioxid (was man aber nicht sehen kann).

- Zieht nun vorsichtig das Geschirrtuch ab. Gießt nun das Kohlenstoffdioxid in das schmale Gefäß mit der Kerze. Achtung: Nicht den Essig in das schmale Gefäß gießen!

Beobachtung/Erklärung:

Da das Gas Kohlenstoffdioxid schwerer als Luft ist, wird es in das schmale Glas "fallen" und dort die Luft verdrängen. Eine Verbrennung ist in reinem Kohlenstoffdioxid nicht möglich. Daher sollte die Kerze erlöschen. Wenn ihr auf "Video" klickt, seht ihr eine Variante, so wie das Ergebnis aussehen könnte.

Einen Teilprozess bei der Reaktion von Zitronensäure mit dem Hauptbestandteil des Backpulvers, Natriumhydrogencarbonat, kann man vereinfacht so formulieren:

NaHCO3 + H3O+ --> CO2 + 2 H2O + Na+

Aufgabe:

Begründet unter Angabe von Oxidationszahlen, ob es sich bei diesem Vorgang um eine Redoxreaktion handelt!

Material:

Ihr benötigt:

- Einen Apfel

- Zitronensaft (frisch oder auch nicht)

- Eine Reibe oder ein Messer

- etwas Geduld...

Durchführung:

- Stellt Zitronensaft bereit (evtl. Zitrone auspressen).

- Raspelt auf einer Reibe einen Apfel in kleine Stücke. Solltet ihr keine Raspel haben, dann schneidet den Apfel anders in so kleine Stücke wie möglich.

- Verteilt die Apfelstücke auf zwei Untertassen. Das sind die beiden Ansätze, die ihr später miteinander vergleichen sollt.

- Tropft auf den einen Ansatz Zitronensaft (nicht alles, ihr benötigt später den Saft noch einmal).

- Stellt beide Ansätze für einige Minuten (20-30min) beiseite und vergleicht die Ansätze dann.

Dokumentation:

Ich nehme an, ihr wisst was passiert: Die Apfelmasse wird braun. Dokumentiert euer Ergebnis, so gut ihr könnt! Achtet auf die Kriterien, die wir bereits besprochen haben:

- Bei Fotos sollten keine Gegenstände des Hintergrundes zu sehen sein!

- Wenn ihr keine Kamera habt, die für Nahaufnahmen geeignet ist, versucht es doch mit einer Skizze (tatsächlich mit Stift und Blatt oder auch am PC)!

- Bilder brauchen dringend eine aussagekräftige Abbildungsbeschriftung!

Erklärung:

- Recherchiert, woher die Braunfärbung kommt. Eine Seite im Internet, die relativ kurz und dabei verständlich ist, gibt es z.B. hier: Zur Homepage - Wenn sich die Seite öffnet, erscheint in der Regel zunächst ein Fenster, in dem "Privatsphäre-Informationen" angezeigt werden. Klickt auf "Einstellungen verwalten" unten links. Deaktiviert alle grünen Haken die bei "Legitimes Interesse" stehen (sollten 9 Stück sein). Ich bin mir ziemlich sicher: NIEMAND hat ein legitimes Interesse daran, eure Aktionen im Internet zu verfolgen!

- Versucht die auf der Seite beschriebenen Zusammenhänge zeichnerisch darzustellen! - Im Text ist zum Beispiel von Chinonen die Rede. Deren chemische Formel wisst ihr zwar nicht, aber ihr könnt ja ein Symbol verwenden, z.B. eine geometrische Figur wie ein Sechseck. Vielleicht schafft ihr es auf diese Weise sogar so etwas ähnliches wie eine Redoxgleichung darzustellen (natürlich ohne Koeffizienten oder Indizes).

- Auf der Seite steht, dass man die Braunfärbung von Äpfeln auch nachträglich mit Zitronensaft wieder aufheben kann. Probiert das!

Distanzunterricht Do, 06.05.

- Chemie: Verbesserung der Hausaufgabe (Oxidationszahlen bestimmen)

- Biologie: Der Umweltfaktor Temperatur - Tiergeographische Regeln

- Es wurde ein neuer Hefteintrag hochgeladen, der Teil des Ökologie-Skriptes (s. u.) ist. Er kann auch hier heruntergeladen werden (bitte ausdrucken und ist Heft kleben oder abschreiben): Tiergeographische Regeln als pdf-Datei, s. Buch, S. 66/67

Distanzunterricht Di, 04.05.

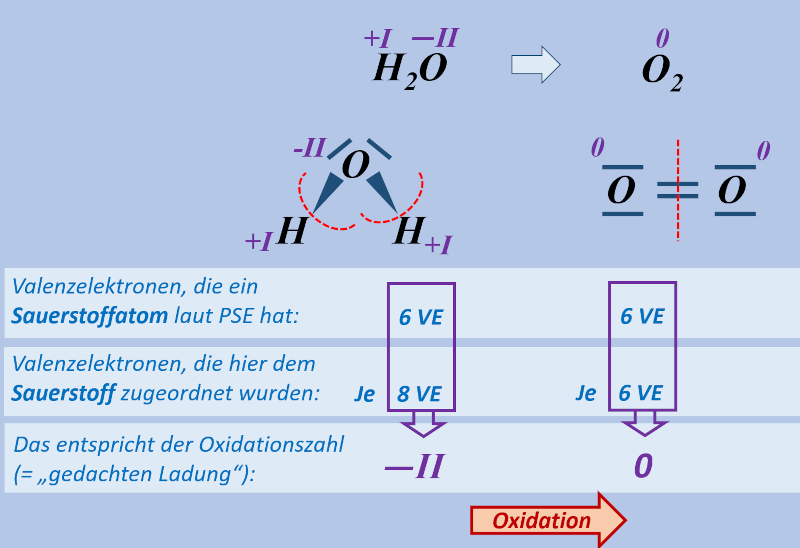

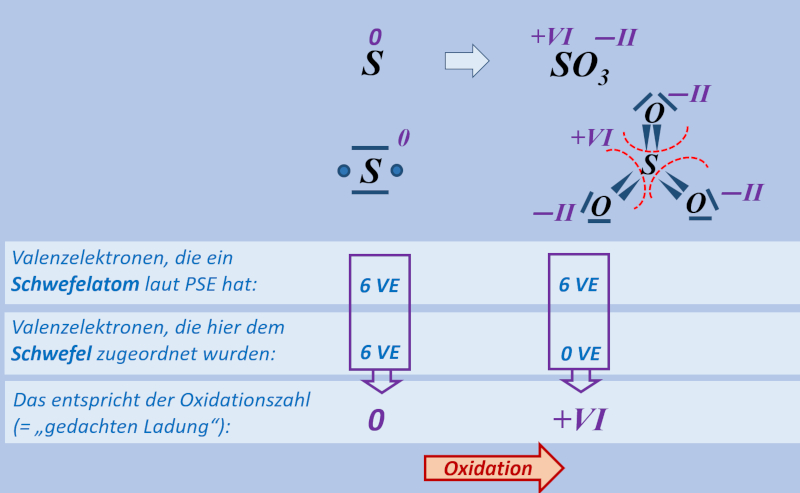

Heute wird ein Problem gelöst, welches in der letzten Stunde aufgetaucht ist: Nach dieser Einheit solltet ihr in der Lage sein auch bei Molekülen zu entscheiden, ob eine Reduktion oder Oxidation stattgefunden. Schaut dazu zunächst das folgende Video (ca. 30min):

Bearbeitet dann die im Video gestellten Aufgaben:

(Das sollte noch locker innerhalb der 45min. Unterrichtszeit zu schaffen sein)

- Bei der Elektrolyse von Wasser entsteht aus den gebundenen Sauerstoffteilchen im Wasser (H2O) elementares Sauerstoff-Gas (O2).

Bitte beachten: Es handelt sich hier nicht um eine vollständige, chemische Gleichung. Es wird nur ein Teilprozess beachtet!

- Bei der Verbrennung Schwefel (S) entsteht unter anderem Schwefeltrioxid (SO3).

Bitte beachten: Es handelt sich hier nicht um eine vollständige, chemische Gleichung. Es wird nur ein Teilprozess beachtet!

Ob ihr die sechs Valenzelektronen des Schwefels als Punkte, Striche oder gemischt dargestellt habt, ist in diesem Zusammenhang nicht so wichtig.

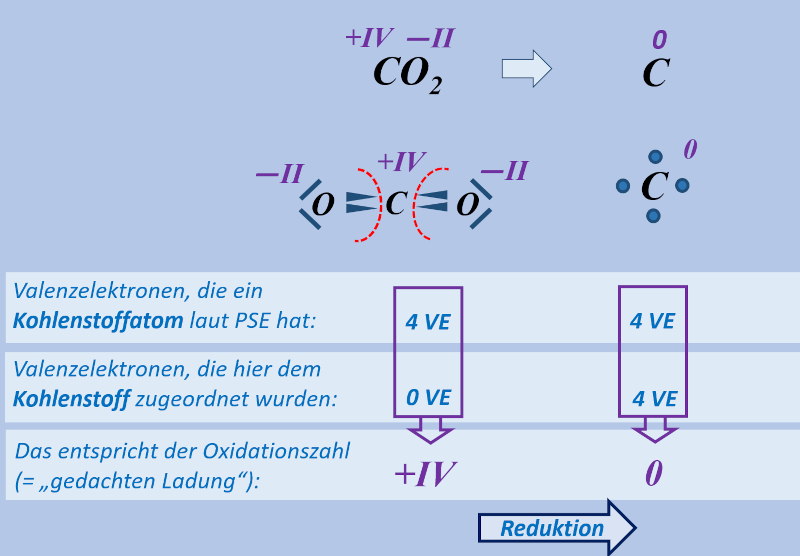

- Es wäre technisch sehr praktisch, wenn man aus Kohlenstoffdioxid (CO2) reinen Kohlenstoff (C) gewinnen könnte.

Bitte beachten: Es handelt sich hier nicht um eine vollständige, chemische Gleichung. Es wird nur ein Teilprozess beachtet!

Ob ihr die vier Valenzelektronen des Kohlenstoffs als Punkte, Striche oder gemischt dargestellt habt, ist in diesem Zusammenhang nicht so wichtig.

Was noch zu tun ist

Distanzunterricht Di, 27.04.

Falls noch nicht heruntergeladen, hier der Hefteintrag (Chemie) von letzter Stunde: pdf-Datei (Redoxreaktionen)

Neuer Arbeitsauftrag:

Heute ein paar Wiederholungsaufgaben zum Thema Redoxreaktionen.

Ladet zunächst das Arbeitsblatt herunter (ihr müsst es nicht ausdrucken, ihr könnt die Lösungen auf ein normales Blockblatt schreiben! Lest dann die einleitenden Texte hier und bearbeitet dann die Aufgaben. Für die jeweils erste Aufgabe eines Blocks ist ein Lösungsvorschlag verfügbar.

- Arbeitsblatt als pdf-Datei

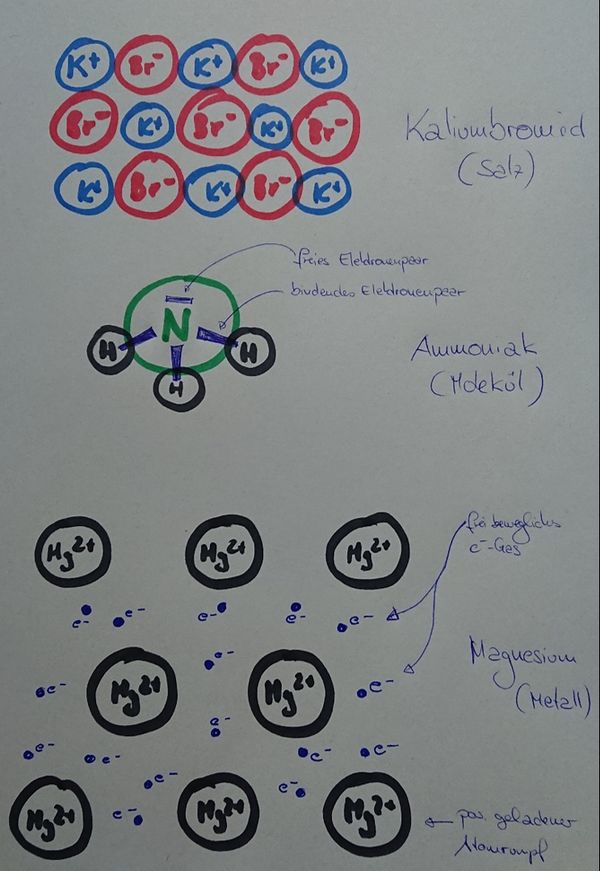

Ihr solltet wissen: Die Elemente im PSE können grob eingeteilt werden in Metalle und Nichtmetalle. In eurem Buch auf der letzten Seite ist „die Grenze“ zwischen diesen beiden Gruppen im PSE erkennbar.

Metalle stehen eher links im PSE und besitzen in der Regel wenige Valenzelektronen. Um in Verbindungen Edelgaskonfiguration zu erreichen, werden diese abgegeben.

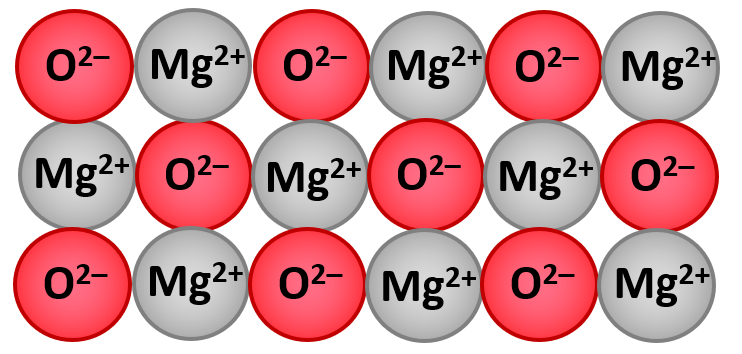

Bsp.: Magnesium steht in der zweiten Hauptgruppe, besitzt daher zwei Valenzelektronen. In Verbindungen (Salzen) haben die Magnesium-Atome diese zwei Elektronen abgegeben und liegen als Mg2+-Ionen vor.

Chem. Gleichung: Mg --> Mg2+ + 2e-

Nichtmetalle stehen eher recht im PSE und besitzen in der Regel mehr als vier Valenzelektronen. Um Edelgaskonfiguration zu erreichen, können sie z.B. Elektronen aufnehmen. In Salzen liegen daher negativ geladene Ionen vor.

Bsp.: Sauerstoff steht in der sechsten Hauptgruppe, besitzt daher sechs Valenzelektronen. In Verbindungen (Salzen) liegt es in der Regel als O2--Ion vor, da es zwei Elektronen aufgenommen hat.

Chem. Gleichung: O + 2e- --> O2-

Salze sind oft Verbindungen aus Metallionen und Nichtmetallionen. Ihr solltet Salze erkennen, benennen und ihre Ionen ableiten können!

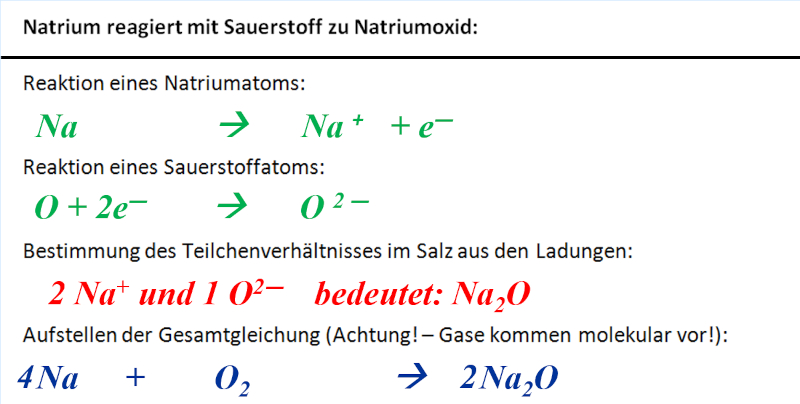

Lösungen für die ersten Aufgaben auf dem Arbeitsblatt:

- Natrium reagiert mit Sauerstoff zu Natriumoxid

- Ist MgO ein Salz?

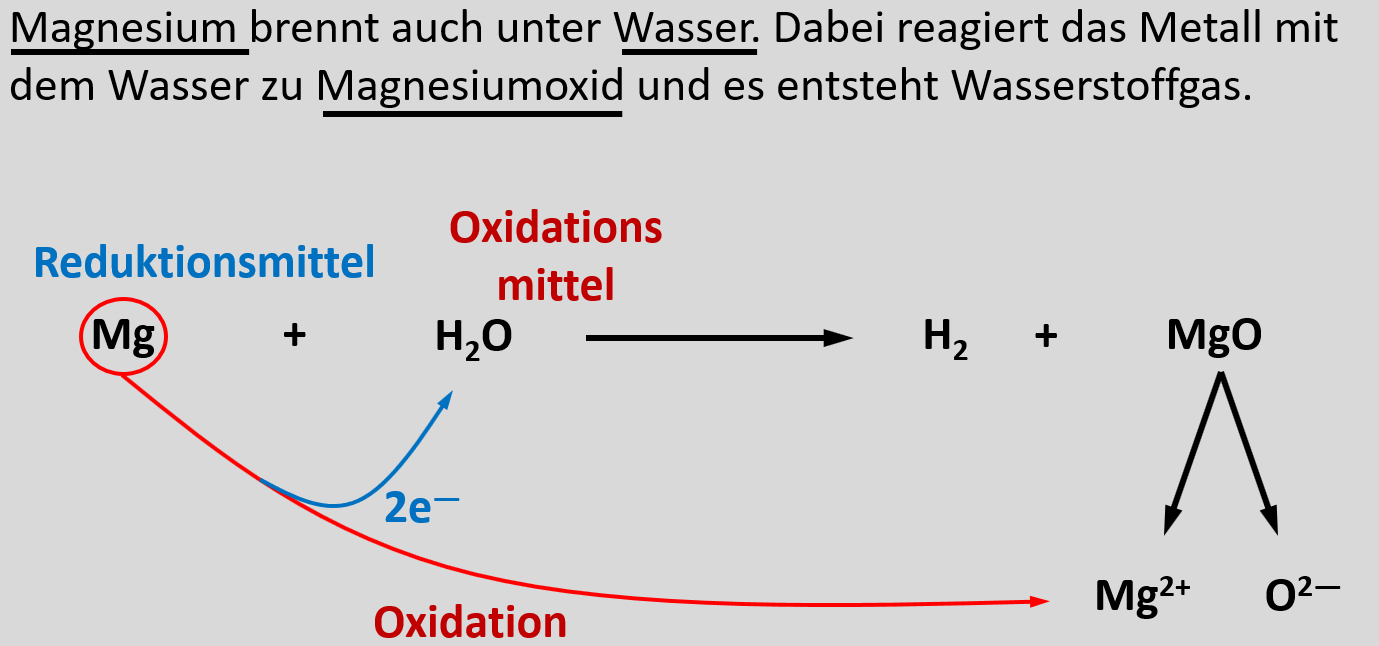

Ihr habt gelernt, dass bei Redoxreaktionen Elektronen ausgetauscht werden. Man kann daher eine Redoxgleichung in eine Oxidations- und eine Reduktionsgleichung unterteilen, bzw. bei den Edukten einer Reaktion festlegen, welcher Stoff Reduktions- und welcher Oxidationsmittel ist. Bei den Gleichungen zur Bildung von Salzen aus den Elementen (s. oben) ist das immer sehr einfach möglich. Bei einigen anderen Gleichungen etwas komplizierter. Oft funktioniert es aber, wenn man nach Salzen sucht und daraus die entsprechenden Ionen ableitet.

Lösung für die erste Aufgabe auf dem Arbeitsblatt:

- Magnesium brennt unter Wasser weiter

Distanzunterricht Do, 22.04.

Teil 1:

Videokonferenz zur Besprechung der letzten Einheit.

Teil 2:

Fragen und Antworten zu RNS-Impfstoffen

Teil 3:

Ein (freiwilliger) Versuch

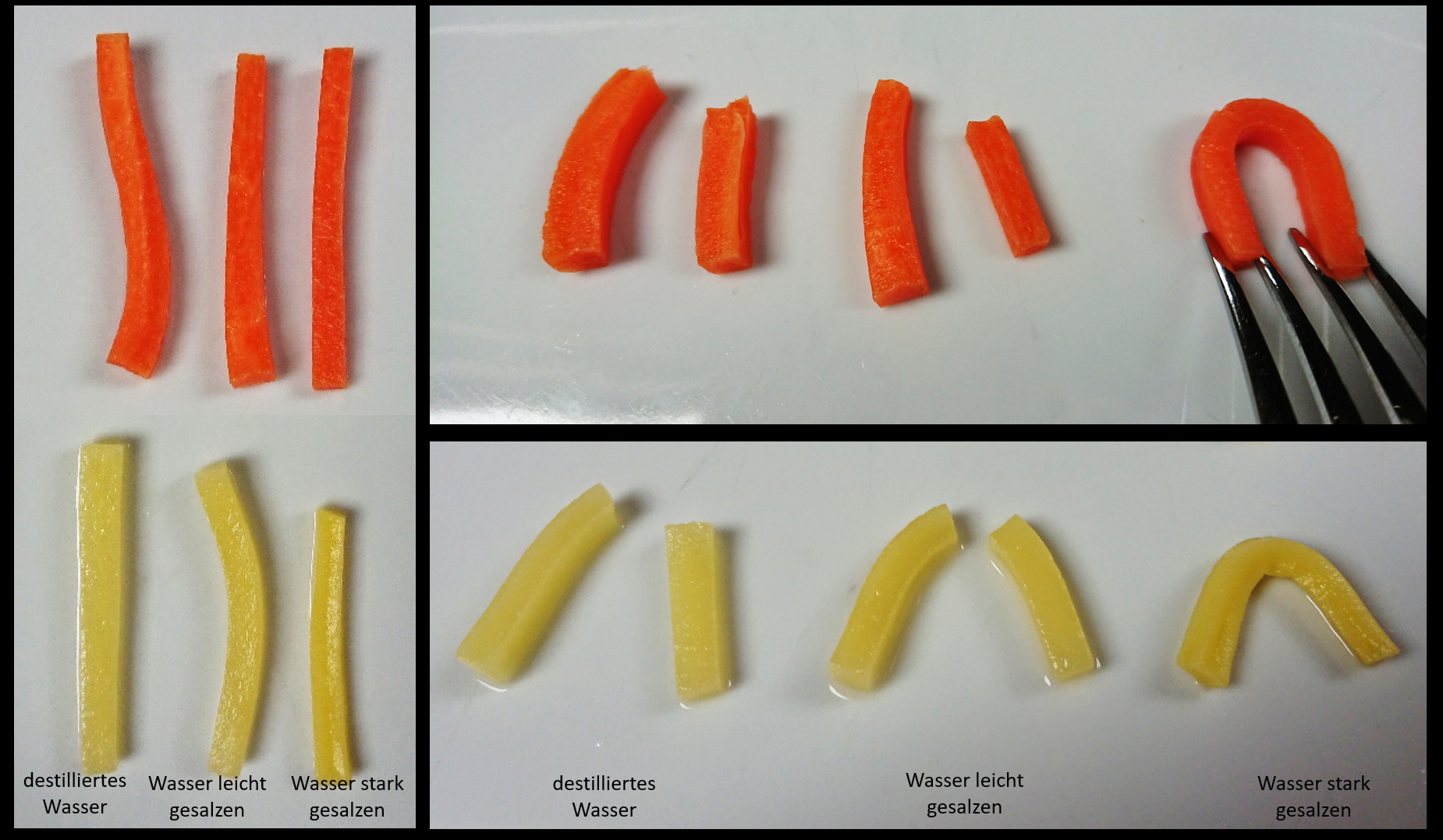

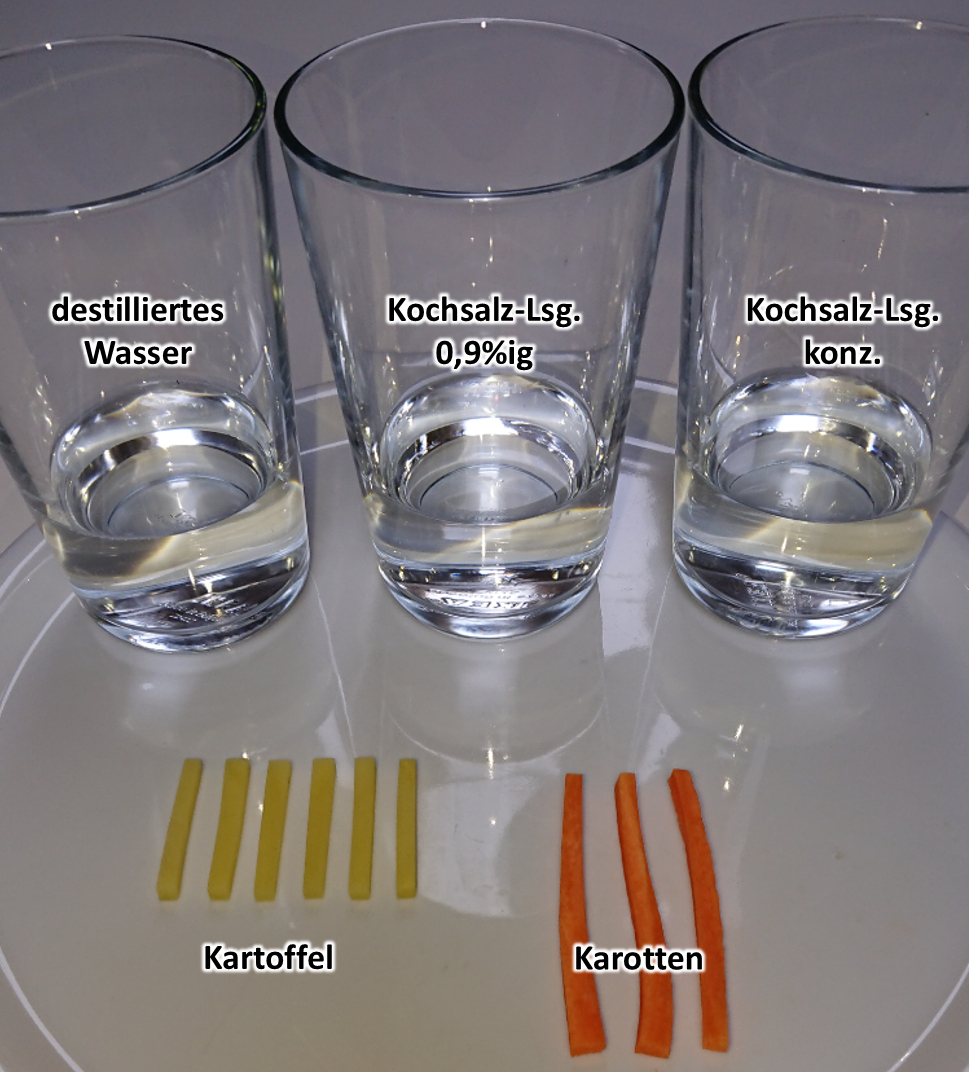

Osmose bei Kartoffeln.

Der Prozess der Osmose begegnet euch im Alltag wahrscheinlich häufiger als ihr meint. Auch im Unterricht habt ihr SICHER (!) schon MEHRFACH (!) darüber gesprochen. Für den Fall, dass ihr es trotzdem vergessen haben solltet, hier ein kurzes Video: Hier klicken

Zusammenfassung:

Diffusion: Teilchen verteilen sich freiwillig gleichmäßig im Raum (oder in einem Lösungsmittel). Der umgekehrte Prozess wird nicht beobachtet: Verteilte Teilchen konzentrieren sich nicht an einer Stelle.

Osmose: Existiert eine semi-permeable Membran (dazu zählen auch Zellwände) können bestimmte Teilchen (hier: Wasser) diese passieren, andere nicht (hier: "Salz-Teilchen" oder generell "gelöste Teilchen"). Befinden sich auf der einen Seite der Membran viele gelöste Teilchen, die nicht durch die Membran können, strömen die anderen Teilchen (hier: Wasser) dorthin, um die Konzentration zu verdünnen.

Führt folgenden Versuch durch und macht Fotos von den einzelnen Schritten, damit ihr später ein anschauliches Protokoll erstellen könnt:

- Material: 3 Gläser, Salz, Wasser (am besten destilliertes), Kartoffel

- Schneidet aus einer Kartoffel drei gleich große, längliche Stäbchen (wie Pommes Frites), messt die Länge und legt sie beiseite (es geht auch mit einer Karotte).

- Stellt in den drei Gläsern drei verschieden stark konzentrierte Salzlösungen her:

- (reines) Wasser: 100g destilliertes Wasser (wenn nicht vorhanden: normales)

- (physiologische) Kochsalzlösung: 99,1g destilliertes Wasser (wenn nicht vorhanden: normales) + 0,9g Salz (Eine Waage, die 0,9g abwiegen kann hat nicht jeder zu Hause, daher: 0,9g entsprechen ungefähr 2 Messerspitzen. Eine andere Möglichkeit wäre 991g Wasser und 9g Salz zu mischen. Dann habt ihr einen Liter Salzwasser, von dem ihr aber nur ein Glas voll braucht.)

- stark konzentrierte Kochsalzlösung: 100g destilliertes Wasser (wenn nicht vorhanden: normales) + 1 Teelöffel Salz

- Legt in jede Flüssigkeit einen Kartoffelstreifen

- Wartet 30 - 240 min. (Je nach Dicke der Kartoffel)

- Messt anschließend die Länge der Kartoffelstreifen und biegt die Streifen stark (versucht die beiden Enden zusammenzuführen).

- Dokumentiert eure Ergebnisse anschaulich!

- Formuliert eine wissenschaftliche Erklärung für eure Ergebnisse!

Distanzunterricht Di, 20.04.

Das Thema "Säuren und Basen" ist noch nicht ganz abgeschlossen. Die verbleibenden Teilgebiete eignen sich für den Distanzunterricht aber eher weniger. Daher möchte ich heute mit einem neuen Thema beginnen. Arbeitsaufträge:

- Schaut das folgende Video (18:44min)!

- Wenn ihr im Video dazu aufgefordert werdet, stoppt das Video und bearbeitet die unten stehenden Aufgaben. Schaut erst danach den Rest des Videos!

- Lest als Hausaufgabe im Buch (Galvani Chemie S2) die S. 72 - 73 und bearbeitet die Aufgaben 2 und 3 (auf der S. 73)!

Hier das Video:

Achtung: Im Video ist am Schluss eine Seite genannt, die sich auf ein anderes Buch bezieht! Ihr braucht Galvani Chemie S2, S. 72-73

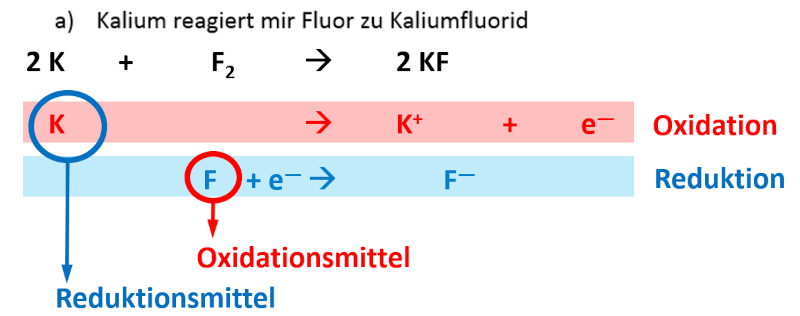

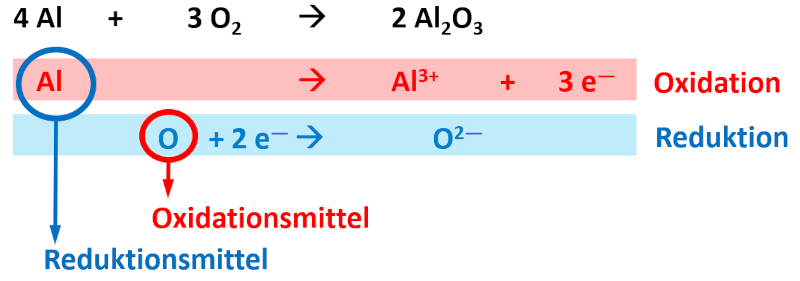

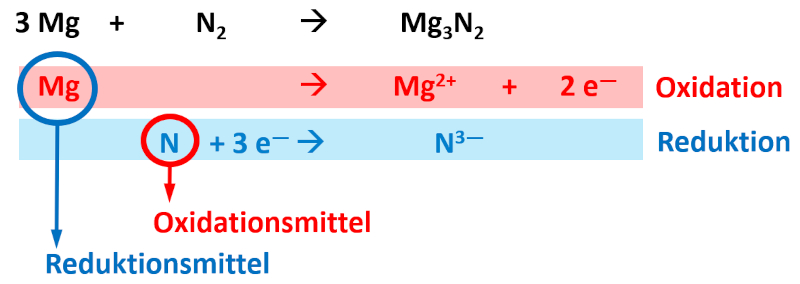

Aufgaben: Stelle für die folgenden Salzbildungsreaktionen zunächst die Gesamtgleichung auf, dann die Teilgleichungen zur Bildung der Ionen. Bestimme anschließend welche Teilgleichung einer Oxidation und welche einer Reduktion entspricht. Kennzeichne zum Schluss das Reduktions- und das Oxidationsmittel!

- Kalium reagiert mir Fluor zu Kaliumfluorid

- Aluminium reagiert mit Sauerstoff zu Aluminiumoxid

- Magnesium reagiert mit Stickstoff zu Magnesiumnitrid

Distanzunterricht Do, 15.04.

Videokonferenz zur Besprechung der letzten Einheit.

Distanzunterricht Di, 13.04.

Hallo 10e!

Willkommen zurück nach den Osterferien! - Gut, "Home-Schooling" ist jetzt wahrscheinlich nicht für alle das Gelbe vom Ei (sollte ein Witz sein, wegen Ostern...) aber was will man machen.

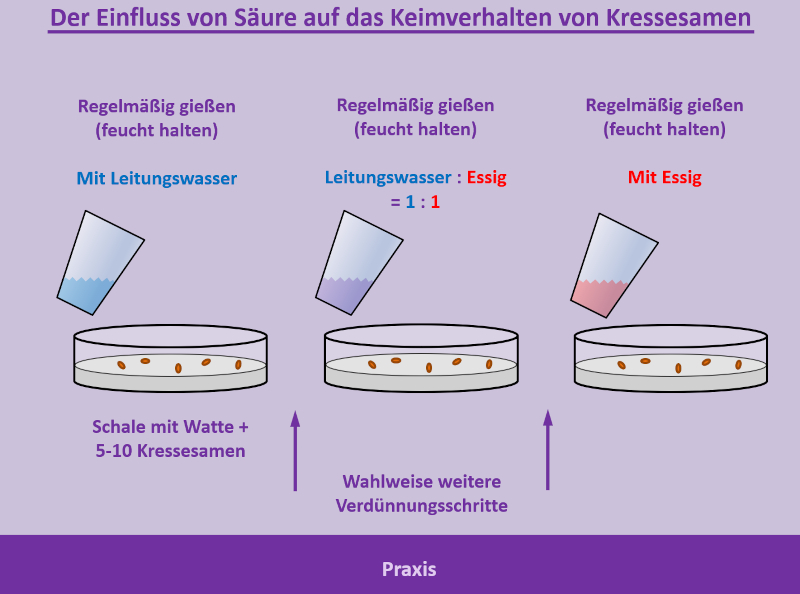

Zum Einstieg: Das folgende Bild zeigt noch einmal einen Versuchsaufbau, den ihr vor den Ferien ansetzen solltet.

Ich hoffe, ihr habt euch an die Anweisung gehalten. Macht heute bitte folgendes:

Präsentation der Ergebnisse in Wort und Bild

- Sucht eure besten Fotos aus.

- Ordnet diese Fotos auf einer DIN-A4-Seite sinnvoll und übersichtlich an (entweder in einem Textdokument oder einer Folie eines Präsentationsprogrammes)

- Es soll sich um die wissenschaftliche Dokumentation eurer Arbeit handeln. Daher achtet auf Seriosität und Sauberkeit. Die folgende Abbildung zeigt ein schlechtes Bsp. (links) und ein gutes Beispiel (rechts) aus einem anderen Zusammenhang.

- Versucht anschließend das Ergebnis kurz und knapp (aber in ganzen Sätzen) zu beschreiben. Bitte achtet darauf, dass ihr das Ergebnis wirklich nur beschreibt, ihr sollt noch keine Erklärung abgeben oder eine Vermutung anstellen.

- Euren Text könnt ihr noch mit auf die Seite schreiben, die auch schon die Bilder enthält.

- Speichert eure Arbeit ab und schickt sie mir als Antwort auf einen Arbeitsauftrag im Schulmanager, den ihr um 08:00 Uhr bekommt.

Distanzunterricht Donnerstag, 11.03. Chemie

- Das folgende Video dauert ca. 16min.

- Es wird ein Aspekt vertieft, der in der letzten Online-Einheit bereits angesprochen wurde: Es gibt Molekül, die gleichzeitig Säure und Base - je nach Reaktionspartner - sein können.

- Im Anschluss an das Video lest im Buch die S. 114-115 und löst die Aufgaben auf dem verlinkten Arbeitsblatt.

- Den Hefteintrag könnt ihr ausdrucken und ins Heft kleben oder abschreiben.

Erklärvideo, ca. 16min.:

Hier das Arbeitsblatt als pdf-Datei

Hier die Lösung zum Arbeitsblatt als pdf-Datei (Im Unterricht besprochen, hochgeladen am 07.04.)

Distanzunterricht Donnerstag, 11.03., Bio

Zum (hoffentlichen) Abschluss des Distanzunterrichts und der Thematik "ökologische Nische" heute ein Film:

Hier geht es zum yt-Video

- Der Film ist vor allem visuell beeindruckend. Es macht also mehr Spaß, ihn auf auf einem großen Bildschirm zu schauen.

- Der Film ist eher ruhig und entspannend. Wer gerade in einer völlig anderen Stimmung ist, sollte ihn nicht schauen.

- Der Film dauert eine Stunde und 18 Minuten. Ihr müsst ihn nicht ganz schauen.

Wenn ihr etwas anderes machen wollt, als weitere 45min. auf einen Bildschirm zu starren, dann geht raus, sucht drei verschiedene Bäume oder Sträucher, die ihr mit Namen kennt, zeichnet einen kurzen Astabschnitt, der mind. drei Knospen enthält und vergleicht alle drei stichpunktartig!

Distanzunterricht Donnerstag, 04.03., Bio

Der Arbeitsauftrag in Bio kommt diesmal über den Schulmanager.

Distanzunterricht Donnerstag, 04.03., Chemie

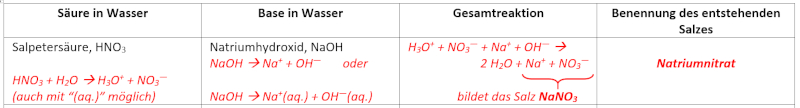

Zur Wiederholung: Was solltet ihr im Moment wissen:

- Säuren sind Stoffe, die im Wasser mind. ein Proton abgeben.

- Allgemein kann man daher für die Reaktion einer Säure mit Wasser formulieren: HX + H2O --> H3O+ + X-

- Typische Beispielaufgabe: Formuliere die Reaktion von Hydrogenchlorid (einer Säure) mit Wasser!

- HCl + H2O --> H3O+ + Cl-

- Durch das Einleiten einer Säure in Wasser entstehen also saure Lösungen. Diese enthalten immer H3O+-Ionen

- Basen sind Stoffe, die mind. ein Proton aufnehmen können.

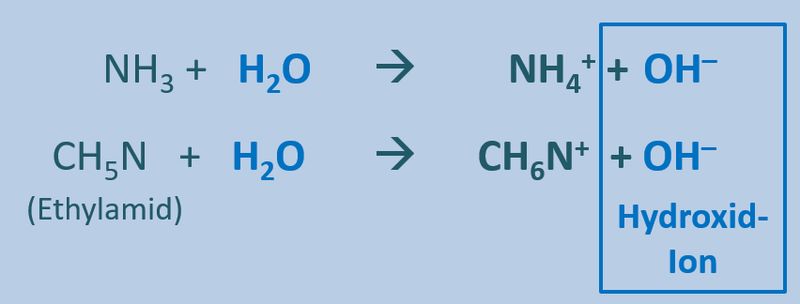

- Allgemein kann man daher für die Reaktion einer Base mit Wasser formulieren Y + H2O --> OH- + HY+

- Ein konkretes Beispiel wäre das Einleiten von NH3 (Ammoniak, eine Base) in Wasser: NH3 + H2O --> OH- + NH4+

- Durch das Einleiten einer Base in Wasser entstehen also basische Lösungen. Diese enthalten immer OH--Ionen

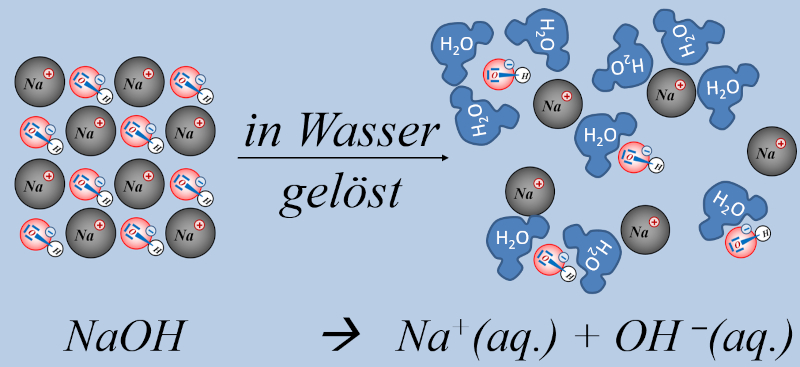

- Achtung: Es gibt einen anderen Weg, wie basische Lösungen entstehen können, auch ohne, dass eine Base im Wasser den Wassermolekülen ein Proton entreißt: Es gibt einige Salze, die das OH--Ion im Kristallgitter enthalten. Wenn man diese Salze in Wasser löst und die Ionen von Wassermolekülen umringt werden (aquatisiert werden), entstehen auch basische Lösungen mit den typischen OH--Ionen

- Typisch Beispielaufgabe: Formuliere die Reaktion von Natriumhydroxid mit Wasser!

- NaOH --> Na+(aq.) + OH-(aq)

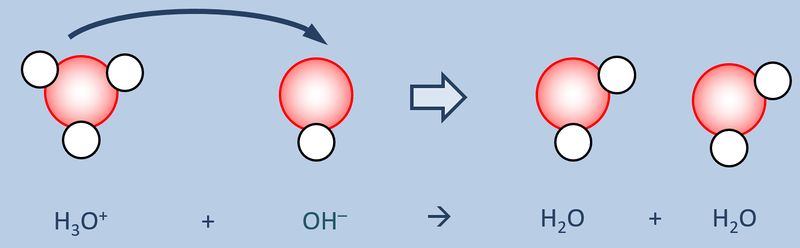

- Schüttet man basische und saure Lösungen im genau richtigen Verhältnis zusammen in ein Gefäß, reagieren die OH--Ionen der basischen Lösung mit den H3O+-Ionen der sauren Lösung zu Wasser. Die Lösungen neutralisieren sich gegenseitig

- Gleichung: OH- + H3O+ --> 2 H2O.

- Übrig bleiben die anderen Ionen (z.B. das positive Metallkation des Salzes und der negativ geladene Säurerest), die zusammen ein Salz ergeben. Dieses Salz kann man benennen.

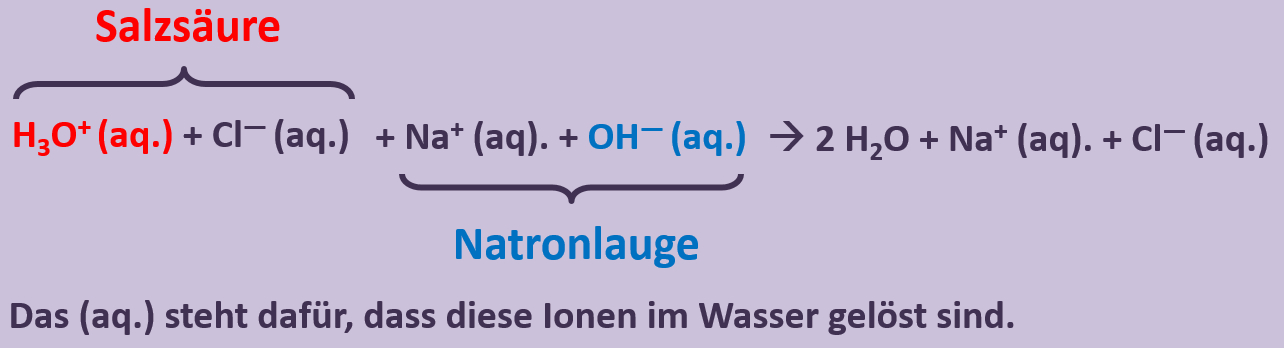

- Typische Beispielaufgabe: Formuliere in einer chemischen Gleichung die Neutralisation, von wässriger HCl-Lösung (heißt auch "Salzsäure") mit NaOH-Lösung (heißt auch Natronlauge)!

- H3O+ + Cl- + Na+ + OH- --> 2 H2O + Cl- + Na+

- Man kann jederzeit auch "(aq.)" dazu schreiben (außer beim Wasser): H3O+(aq.) + Cl-(aq.) + Na+(aq.) + OH-(aq.) --> 2 H2O + Cl-(aq.) + Na+(aq.)

- Etwas schwieriger wird es, wenn die Säure eine andere Anzahl an Protonen abgibt, als die Base aufnimmt. Dann muss man mit entsprechenden Koeffizienten (das sind in einer chemischen Gleichung die Zahlen vor den chemischen Formeln) arbeiten:

- Formuliere in einer chemischen Gleichung die Neutralisation, von wässriger H2SO4-Lösung mit NaOH-Lösung (heißt auch Natronlauge)!

- Nachdem die Schwefelsäure in Wasser 2 Protonen abgeben kann, braucht man doppelt so viele NaOH-Teilchen, um die Schwefelsäure zu neutralisieren. Denn aus einem NaOH-Teilchen entsteht im Wasser ja nur ein OH--Teilchen, welches auch nur ein Proton aufnehmen kann.

- 2 H3O+ + SO42- + 2 Na+ + 2 OH- --> 4 H2O + SO42- + 2 Na+

Mit diesen Hinweisen solltet ihr das folgende Arbeitsblatt komplett lösen können. Eine Lösung hier im WIKI gibt es erstmal nur für die erste Aufgabe. Solltet ihr nicht weiter wissen, dann müsst ihr selbständig die letzten Einheiten wiederholen. Ich erwarte, dass ihr am kommenden Donnerstag alle die Lösung habt!

Hier das Arbeitsblatt als pdf-Datei

(Ihr braucht das AB nicht unbedingt ausdrucken! - Ihr bekommt nach der Verbesserung (Di, 09.03.) eine Lösung als pdf-Datei.)

Distanzunterricht Donnerstag, 25.02. Bio

- Ihr benötigt euer Schulbuch, Zettel und Stift

- Diesmal ist die Abgabe eurer Lösung als Antwort auf den Arbeitsauftrag im Schulmanager verlangt!

- Lest zunächst die Seiten 88 - 89 im Buch!

- Bearbeitet dann die Aufgabe "Einnischung bei Löffel- und Reiherente" im Buch.

- Die Aufgabe beginnt auf der S. 90 oben rechts bei dem orange umrandeten Kasten "Einnischung bei Löffel- und Reiherente".

- Sie bezieht sich auf die beiden Bilder darunter

- Die eigentlichen Fragestellungen folgen auf der S. 91 oben links: Aufgaben 5 und 6

- Bitte notiert eure Lösungsansätze sauber auf einem DIN-A4-Blatt und schickt eine Foto davon als Antwort auf den Arbeitsauftrag, den ihr heute Morgen (Do, 25.02., 07:50 Uhr erhalten habt)

- Ladet euch dann die Hefteinträge zum Thema Ökologie herunter, die ihr noch nicht habt:

Skript "Ökologie"

Distanzunterricht Donnerstag, 25.02. Chemie

Ihr habt in den letzten beiden Einheiten Säuren und Basen kennengelernt. Hier noch einmal eine Kurz-Zusammenfassung über deren typische Eigenschaften auf molekularer Ebene:

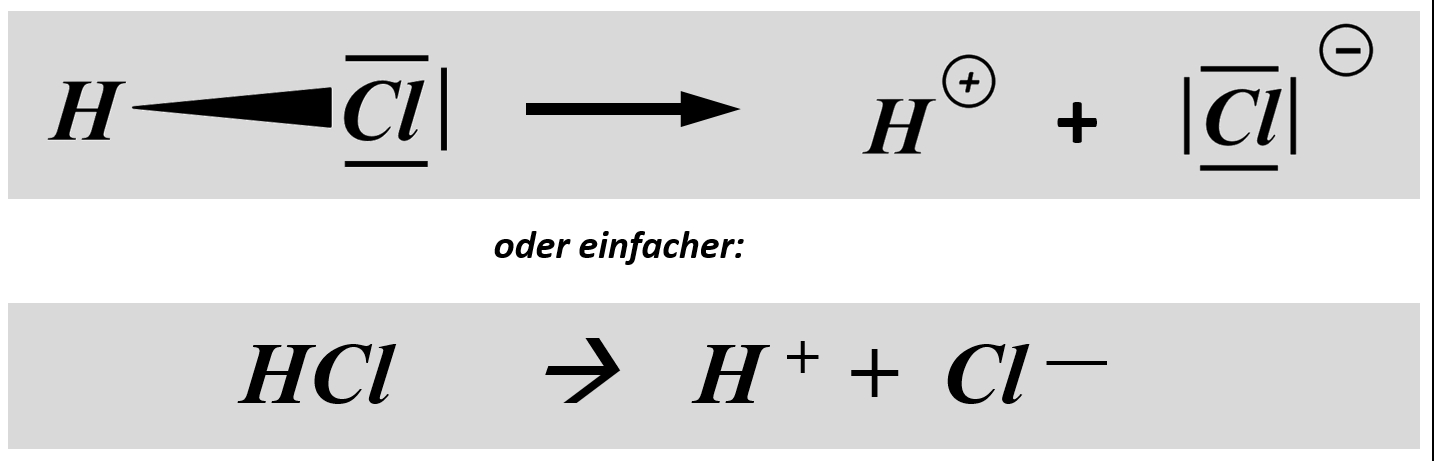

- Säuren können aus einer heterolytischen Bindung zwischen einem Wasserstoff-Atom und einem anderen Atom ein Proton abspalten, z.B. HCl (Hydrogenchlorid):

- Basen können ein Proton über ein freies Elektronenpaar ein Proton binden, also aufnehmen, z.B. NH3 (Ammoniak)

Protonen können aber weder von Säuren einfach so "ins Freie" abgegeben werden, noch fliegen Protonen einfach so in der Gegend herum und können von Basen beliebig aufgenommen werden. Dazu ist immer ein Reaktionspartner nötig, der diese Protonen aufnimmt oder hergibt.

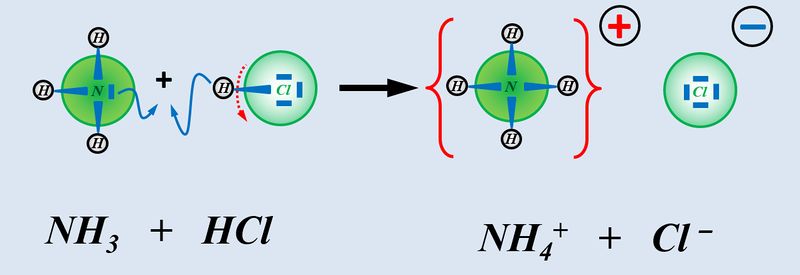

Insofern sind Säuren und Basen hervorragende Reaktionspartner und reagieren in einer typischen "Säure-Base-Reaktion" miteinander:

Wie ihr sehen könnt, entsteht bei dieser Reaktion ein Salz. Also ein Stoff, der aus positiv geladenen Teilchen (hier NH4+) und negativ geladenen Teilchen (hier: Cl-) aufgebaut ist. Salze entstehen auch bei der Reaktion von Metallen mit Nichtmetallen, z.B. von Natrium mit Chlor.

- Vergleicht diese beiden Reaktionstypen miteinander! "Vergleichen" heißt: Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausstellen.

- Bei der Salzbildung aus Metall und Nichtmetall gibt das Metall Elektronen ab, das Nichtmetall nimmt Elektronen auf.

- Bei der Salzbildung aus Säure und Base gibt die Säure ein Proton ab, die Base nimmt ein Proton auf.

- Gemeinsamkeit: In beiden Fällen entstehen unterschiedlich geladene Ionen, die das Salz bilden.

Die direkte Reaktion einer Säure mit einer Base betrachtet man an dieser Stelle im Unterricht eher selten. Einfach deswegen, weil viele Säure-Base-Reaktionen im Wasser ablaufen. Und Wasser hat ein besondere Eigenschaft.

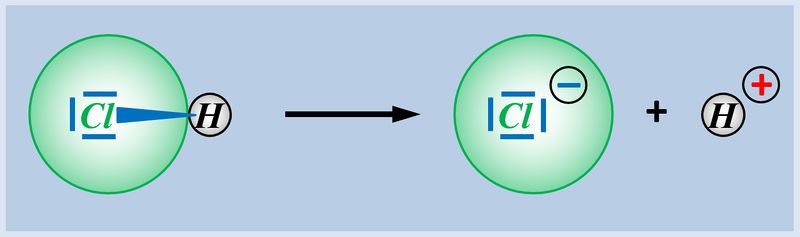

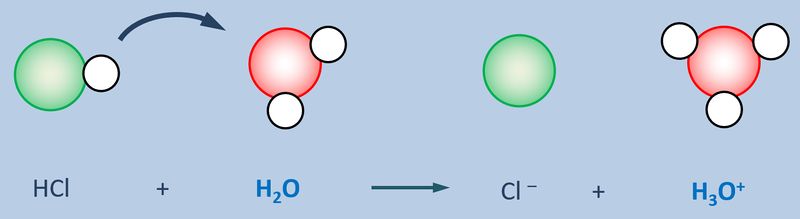

Betrachtet zunächst die hier stark vereinfacht dargestellte Reaktion, die beim Einleiten von HCl-Gas in Wasser abläuft und beschreibt sie mit Worten:

Ein HCl-Molekül gibt ein Proton an ein Wassermolekül ab. Es entsteht ein Chlorid-Ion und ein Oxonium-Ion (den Namen wusstet ihr vielleicht noch nicht, auch "H3O+-Teilchen" wäre o.k. gewesen.

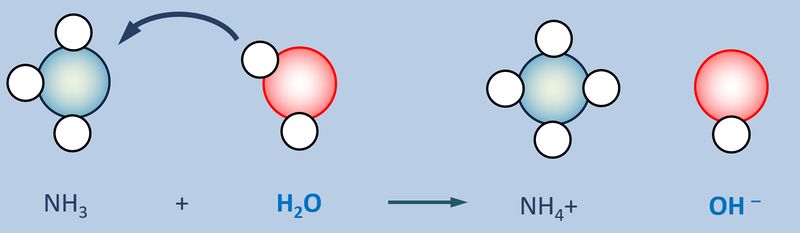

Betrachtet nun die stark vereinfacht dargestellte Reaktion, die beim Einleiten von NH3-Gas in Wasser abläuft und beschreibt sie mit Worten:

Ein Ammoniak-Molekül entreißt einem Wasser-Molekül ein Proton. Es entsteht ein Ammonium-Ion (NH4+-Teilchen) und ein Hydroxid-Ion (OH--Teilchen)

Legt nun den Fokus eurer Betrachtung auf das Wassermolekül. Zunächst zur oberen Gleichung (HCl wird in Wasser eingeleitet): Was hat das Wassermolekül hier "gemacht"?

Es hat ein Proton aufgenommen.

- Wie heißen Teilchen, die zu einer solchen Reaktion fähig sind?

Basen.

Jetzt zur unteren Gleichung (NH3 wird in Wasser eingeleitet): Was hat das Wassermolekül hier "gemacht"?

Es hat ein Proton abgegeben.

- Wie heißen Teilchen, die zu einer solchen Reaktion fähig sind?

Säuren.

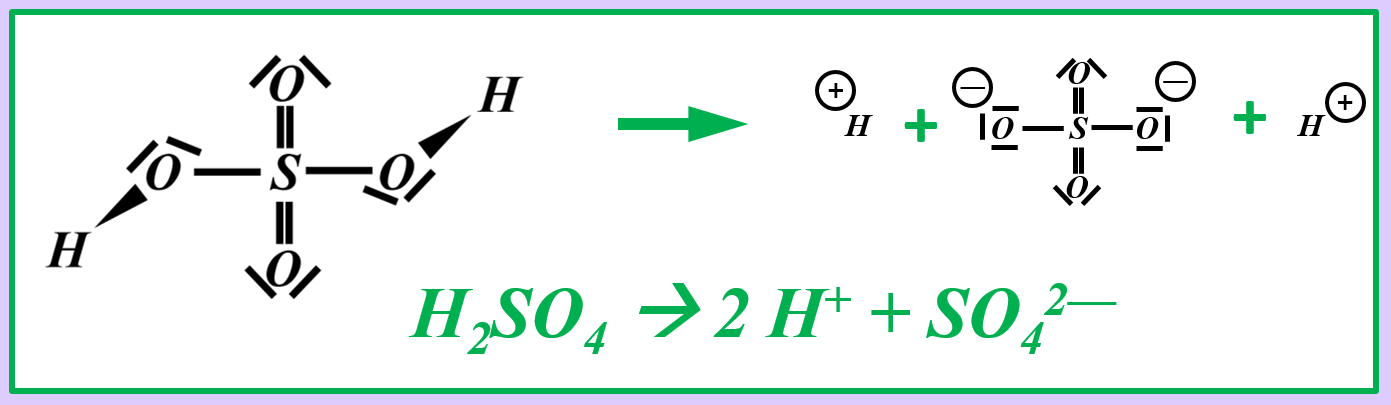

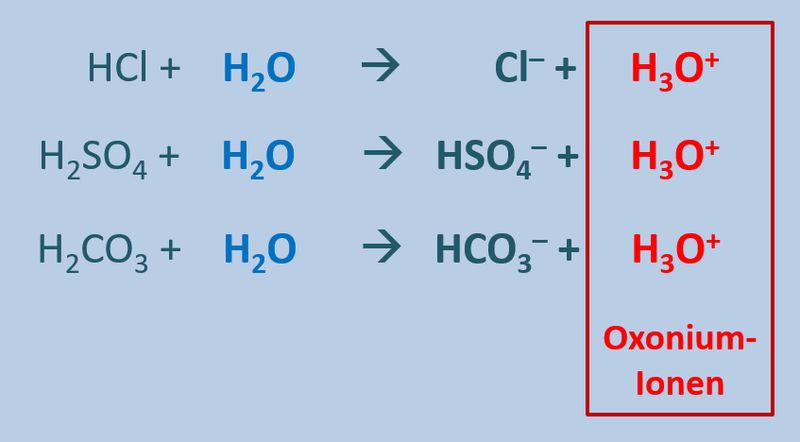

Diese Eigenschaft von Wasser führt dazu, dass beim Zugeben von einer Säuren (egal welcher) zu Wasser saure Lösungen entstehen, die alle eine Gemeinsamkeit haben: Sie enthalten das Oxonium-Ion H3O+:

Ähnliches gilt für Basen. Egal welche Basen man in Wasser gibt, es entstehen immer basische Lösungen, die das Hydroxid-Ion enthalten OH-:

Allerdings gibt es noch eine andere Stoffgruppe, die zu basischen Lösungen führt, in denen OH--Ionen enthalten sind: Nämlich Hydroxid-Salze, wie z.B. NaOH oder KOH oder Ca(OH)2. All diese Salze lösen sich in Wasser und setzen dabei Hydroxid-Ionen frei, ohne dass eine chemische Reaktion mit Wasser stattfinden müsste. Das Ergebnis ist aber ein ähnliches wie mit NH3, es entsteht eine basische Lösung, die Hydroxid-Ionen enthält:

Das "(aq.)" bedeutet, diese Teilchen liegen frei beweglich im Wasser vor und sind von Wasserteilchen umringt, kurz: Sie sind aquatisiert.

Schüttet man nun eine saure Lösung und eine basische Lösung zusammen, so reagieren eigentlich nicht die Säure und die Base direkt miteinander, sondern die bereits vorher durch den Kontakt mit Wasser gebildeten Oxonium-Ionen H3O+ mit den Hydroxid-Ionen OH-:

Diese Reaktion führ zu einer Verringerung der Oxonium- bzw. Hydroxid-Ionen, die für den sauren bzw. basischen Charakter verantwortlich waren. Die entstehende Lösung ist also weder sauer noch basisch sondern neutral. Man kann also sagen, Säuren und Basen neutralisieren sich gegenseitig.

Schüler formulieren folgende Aufgabe oft "stark vereinfacht":

- Formuliere die Neutralisationsgleichung für die Reaktion von Natronlauge mit Salzsäure:

Lösung der Schüler: HCl + NaOH --> H2O + NaCl

Was dabei übersehen wird: Salzsäure ist nicht das selbe wie HCl. HCl ist ein Gas. Wenn dieses in Wasser gelöst wird, entsteht erst die "Salzsäure". Formuliert die Gleichung für diese Reaktion!

HCl + H2O --> H3O+(aq.) + Cl-(aq.)

Auch NaOH ist nicht das gleiche wie Natronlauge. Diese entsteht erst durch Lösen von NaOH in Wasser. Formuliert die Gleichung für diese Reaktion!

NaOH --> Na+(aq.) + OH-(aq.)

Man sollte also besser formulieren:

1. Formuliert die Reaktion von folgenden Stoffen mit Wasser:

- Schwefelsäure

- Iodsäure (HIO3)

2. Formuliert die Neutralisationsreaktion von Schwefelsäure H2SO4 mit Calciumhydroxid Ca(OH)2

Distanzunterricht Dienstag, 23.02. Bio/Chemie

Besprechung der letzten beiden Online-Einheiten in einer MS-Teams-Konferenz.

Distanzunterricht Donnerstag, 18.02. Bio

- Die folgende verpflichtende Unterrichtseinheit hat eine Bearbeitungszeit von ca. 30 Minuten.

- Ihr benötigt für die Bearbeitung: Einen Zettel, Stift und Ruhe.

- Bitte bearbeitet die gestellten Aufgaben tatsächlich erst selbst, bevor ihr auf die Lösung klickt!

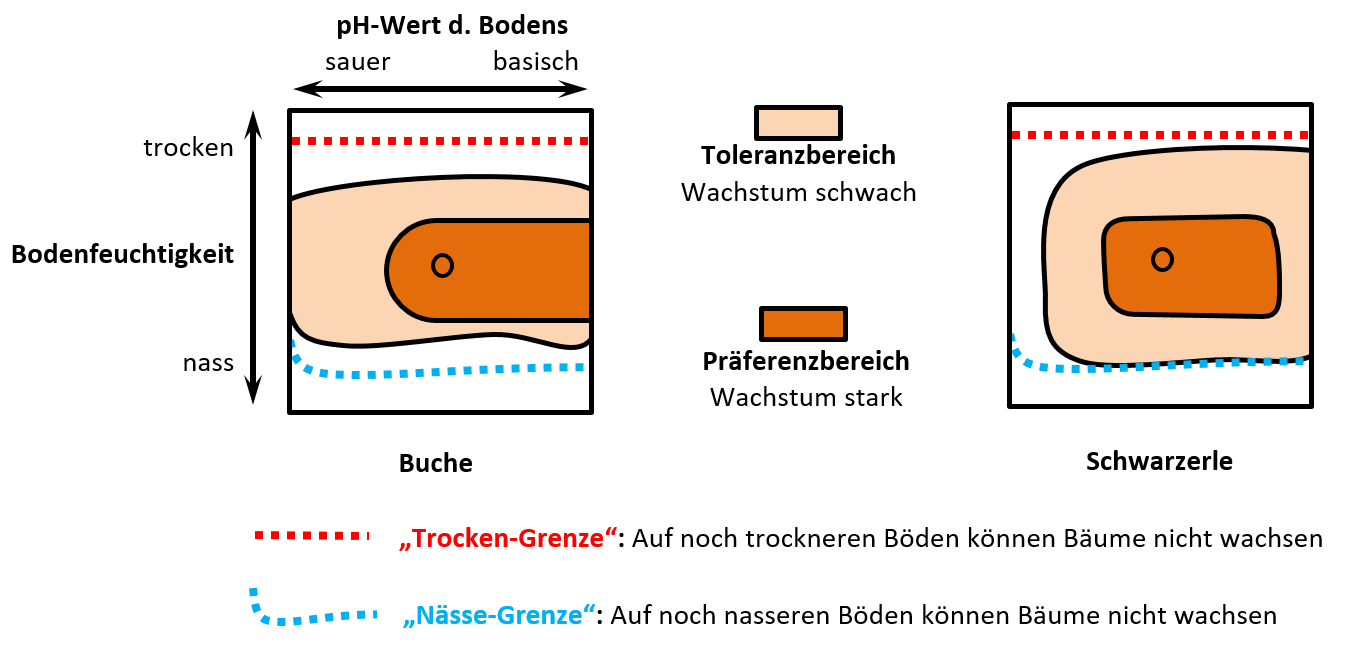

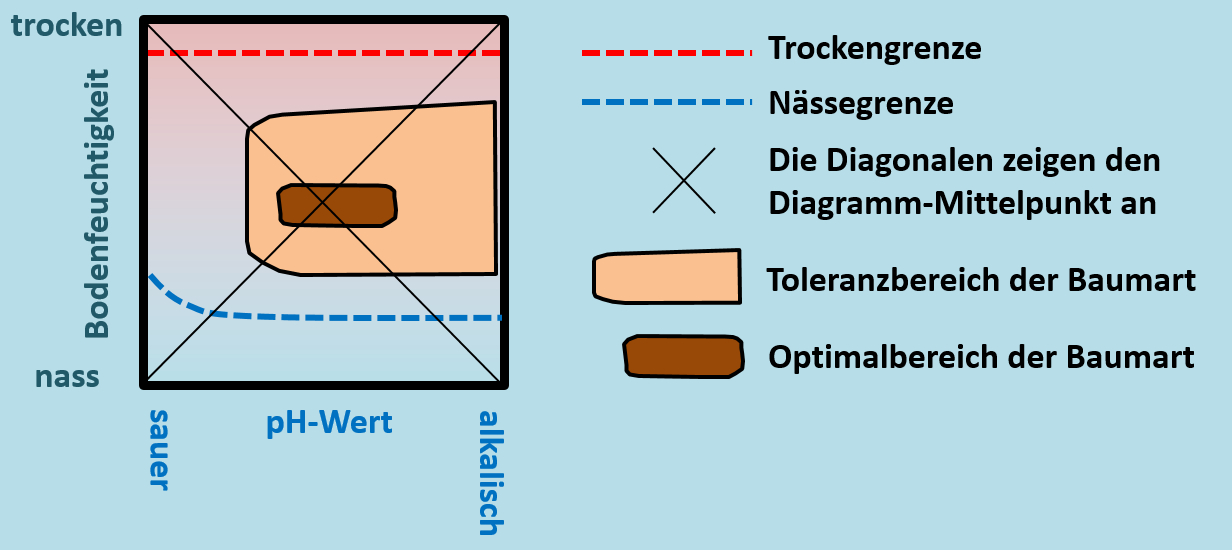

In der letzten kurzen Unterrichtseinheit wurden bereits Baumdiagramme angesprochen, in denen die Wachstums-Stärke (ein Maß für die "Vitalität") verschiedener Baumarten in Abhängigkeit vom pH-Wert und der Bodenfeuchtigkeit darstellt wird. Macht euch zunächst noch einmal mit diesem Diagramm-Typ vertraut:

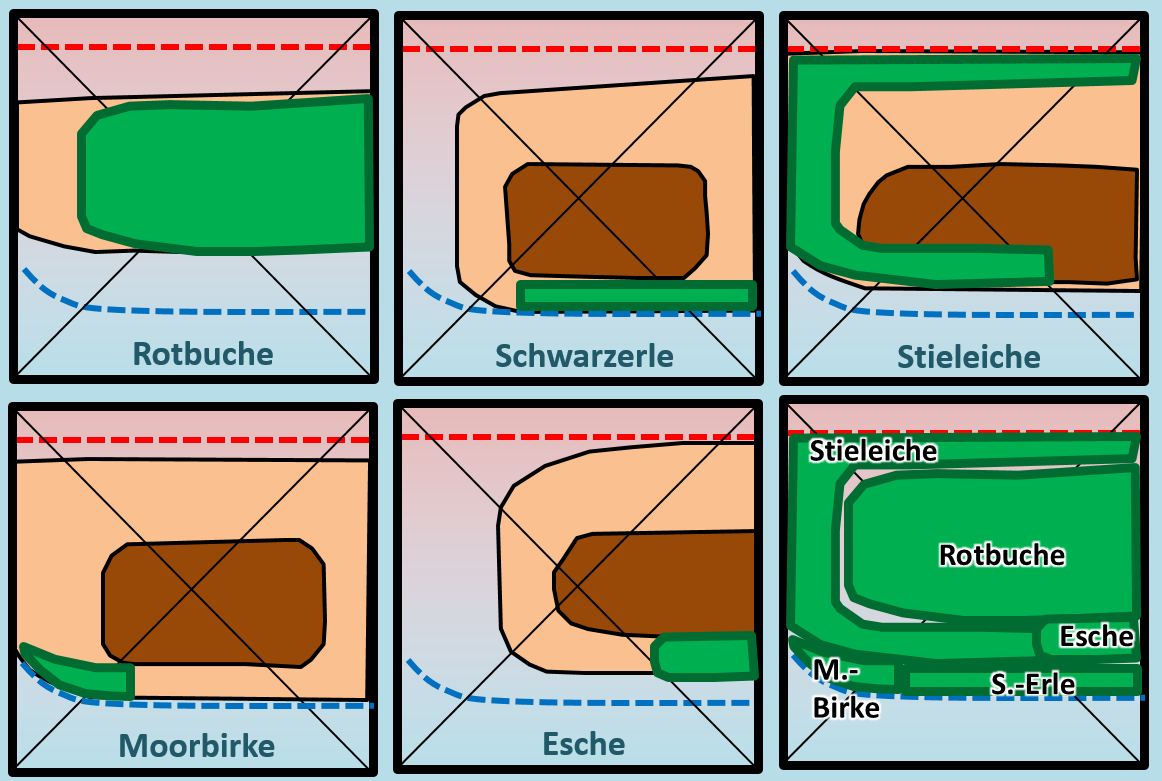

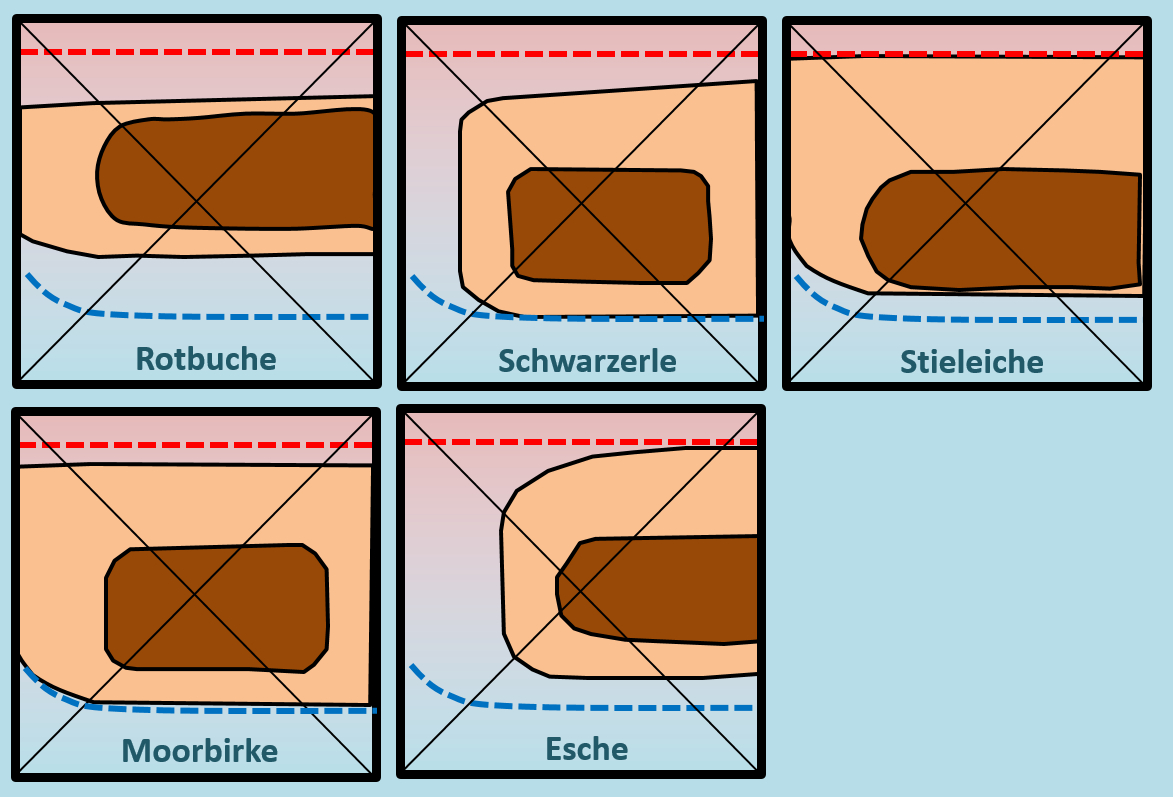

Die Beschreibung eines solchen Diagramm wurde in der letzten Einheit behandelt. Falls ihr euch nicht mehr erinnert, schaut bitte dort nach. Ihr seht in der folgenden Abbildung fünf solche Diagramme für verschiedene Baumarten, die alle in Mitteleuropa vorkommen:

Falls ihr die oben aufgeführten Bäume nicht kennt, klickt auf die folgenden Links! Ihr gelangt dann zur entsprechenden Wikipedia-Seite über diese Bäume. Ihr braucht die Seite nicht lesen. Schaut nur die Abbildungen an. Es geht nur darum, dass ihr einen optischen Eindruck vom Baum gewinnt!

Betrachtet die Optimalbereiche der Bäume in Bezug auf deren Lage zum Diagramm-Mittelpunkt (das ist dort, wo sich die Diagonalen schneiden, der Punkt steht für einen mittleren pH-Wert und eine mittlere Bodenfeuchtigkeit. Formuliert einen einfachen Satz, der eure Erkenntnisse diesbezüglich zusammenfasst!

Die Optimalbereiche aller Baumarten liegt um den Diagramm-Mittelpunkt herum. (Das genügt schon) Nur noch mal etwas deutlicher: Alle Baumarten "bevorzugen" also eine mittlere Bodenfeuchtigkeit und einen mittleren pH-Wert. Oder noch besser: Alle Baumarten wachsen auf Böden mit mittlerer Bodenfeuchtigkeit und einem mittleren pH-Wert optimal.

Die oberen Diagramme wurden teilweise aufgrund von Versuchen erstellt, die nicht den "natürlichen Bedingungen" in einem Ökosystem entsprechen. Zum Beispiel wurden die Bäume auf Feldern angepflanzt, auf denen keinen anderen Bäume wuchsen also keine Konkurrenz durch andere Arten herrschte.

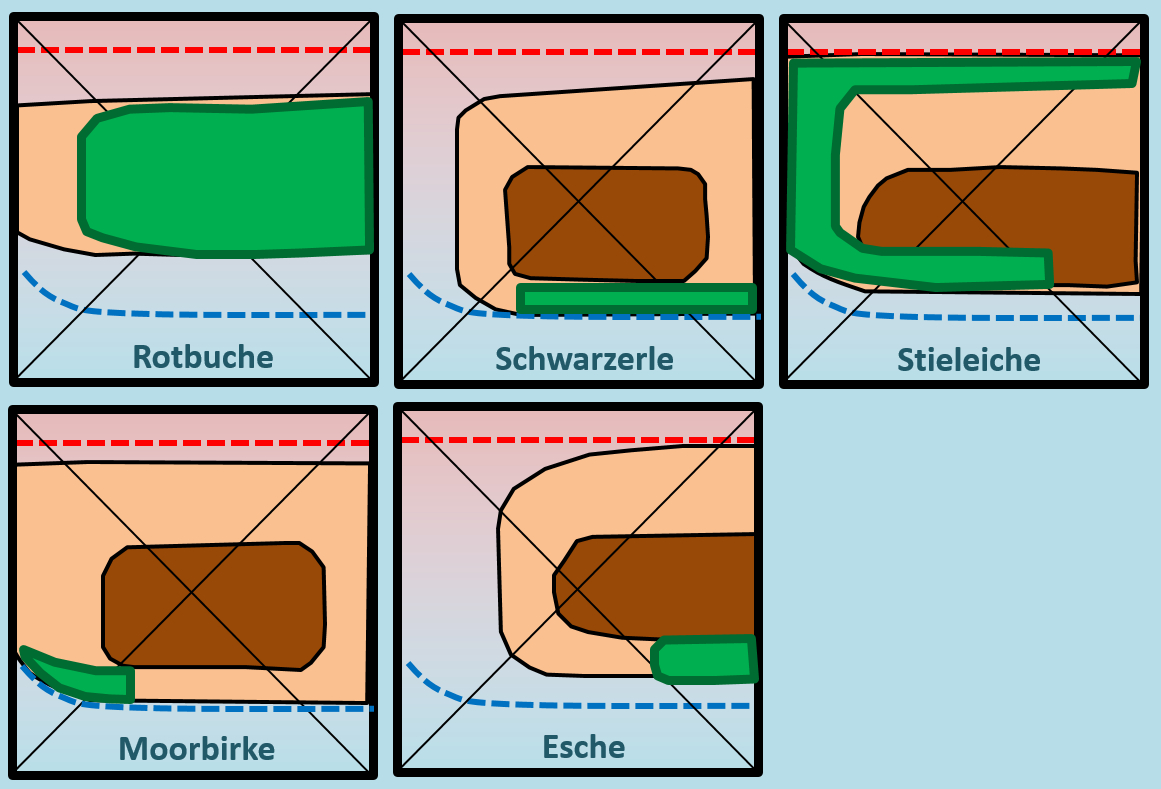

In den folgenden Diagrammen sind zusätzlich die Boden-Bereiche grün gekennzeichnet, auf denen man in der unberührten Natur die entsprechende Baumart tatsächlich auch findet und diese sich gegen andere Baumarten auch durchsetzen kann (man nennt diesen Bereich: Herrschaftsbereich). Betrachtet zunächst die Herrschaftsbereiche von Rotbuche und Schwarzerle in Bezug auf ihren Toleranz- und Präferenzbereich. überlegt euch eine schöne Formulierung, wie man das sprachlich darstellen könnte!

Der Herrschaftsbereich der Rotbuche deckt sich ziemlich genau mit dem experimentell ermittelten Optimalbereich bezüglich der Bodenfaktoren pH-Wert und Feuchtigkeit. Der Herrschaftsbereich der Schwarzerle dagegen liegt am äußersten Ende ihres Toleranzbereichs: Nur auf Böden, auf denen die Schwarzerle gerade noch wachsen kann, schafft sie es sich gegen andere Baumarten durchzusetzen.

- Zeichnet ein leeres Diagramm, so wie es die erste Abbildung dieser Einheit zeigt auf ein leeres Blatt, ca. 10 x 10 cm groß.

- Übertragt alle Herrschaftsbereiche der hier dargestellten Baumarten in dieses eine leere Diagramm.

- Versucht das Ergebnis in Worte zu fassen! Eine Verbesserung zu diesem letzten Punkt erfolgt am Dienstag, 23.02., 6. Std.

Distanzunterricht Donnerstag, 18.02. Chemie

MS-Teams-Konferenz: 08:00 Uhr - 08:45 Uhr

Solltet ihr heute noch keine 90min. mit Chemie verbracht haben, verbessert bitte die Hausaufgabe (die beiden untersten Tabellen auf dem AB - falls ihr es nicht mehr habt: pdf-Datei). Notiert euch, welche Aufgaben ihr falsch hattet, dann können wir in der nächsten Videokonferenz am Montag schauen, wo die Probleme lagen.

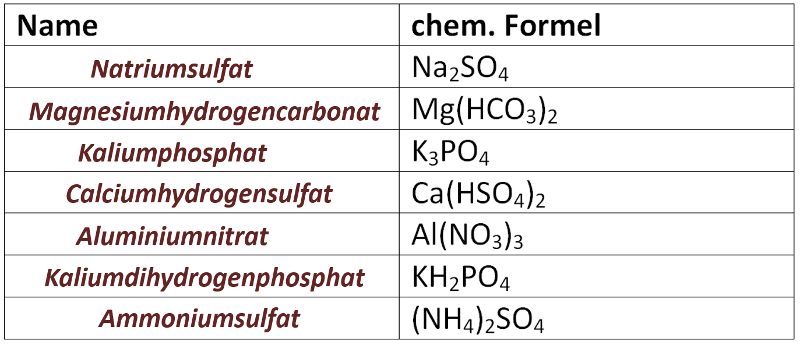

Die ersten drei: Kaliumsulfat, Aluminiumphosphat, Natriumcarbonat - sind eigentlich einfach

Falls ihr die Lösung nicht sofort erkennt:

- Überlegt welche Ionen Kalium bildet (erkennt man anhand der Position im PSE)

- Der Begriff "...sulfat" ist eindeutig. Ähnlich wie eine Vokabel müsst die chemische Formel dafür auswendig kennen - oder nachschlagen.

- K bildet einfach positiv geladene Ionen: K+

- ...sulfat bedeutet SO42-

- Der letzte Schritt ist die Überlegung, in welchem Verhältnis diese beiden Ionen zusammengesetzt werden müssen, damit ein insgesamt "nicht geladenes", neutrales Salz entsteht: 2 K+-Teilchen und 1 SO42--Teilchen. Damit lautet die Formel K2SO4 (Die Ladungen werden in der chemischen Gleichung für ein Salz nicht mehr geschrieben).

Für die anderen beiden solltet ihr das jetzt alleine hinbekommen!

- Aluminiumphosphat:

- Al bildet dreifach positiv geladene Ionen: Al3+

- ...phosphat bedeutet PO43-

- Die Formel muss also lauten AlPO4

- Natriumcarbonat:

- Na bildet einfach positiv geladene Ionen: Na+

- ...carbonat bedeutet CO32-

- Die Formel muss also lauten Na2CO3

Die nächsten zwei: Magnesiumdihydrogenphosphat, Aluminiumsulfat

- geht im Prinzip geht genauso:

- Mg bildet zweifach positiv geladene Ionen: Mg2+

- ...dihydrogenphosphat bedeutet H2PO4-

- Jetzt taucht allerdings ein Problem auf: Ein neutrales Salz entsteht, wenn pro Mg2+-Teilchen zwei H2PO4--Teilchen vorliegen. Um das in einer chemischen Formel anzuzeigen, benutzt man Klammern:

Mg(H2PO4)2

O.k., jetzt ihr: Aluminiumsulfat!

- Aluminiusulfat:

- Al bildet dreifach positiv geladene Ionen: Al3+

- ...sulfat bedeutet SO42-

- Damit ein neutrales Salz entsteht braucht man 2 Al3+ und 3 SO42-: Die Formel muss also lauten Al2(SO4)3

Die letzten zwei: Calciumnitrat, Ammoniumhydrogencarbonat

- Calciumnitrat:

- Ca bildet zweifach positiv geladene Ionen: Ca2+

- ...nitrat bedeutet NO3-

- Die Formel muss also lauten Ca(NO3)2

Vielleicht wisst ihr bei der letzten Aufgabe nicht, was Ammonium... bedeutet. Das ist die Bezeichnung für ein positiv geladenes Molekül: NH4+. Der Rest funktioniert genauso.

- Ammoniumhydrogencarbonat:

- Ammonium... bedeutet NH4+

- ...hydrogencarbonat bedeutet HCO3-

- Die Formel muss also lauten NH4HCO3 oder NH4(HCO3)

Die zweite Tabelle ist deutlich einfacher, weil man keine mathematischen Überlegungen anstellen muss!

Ausgefülltes AB inkl. aller Lösungen als pdf-Datei

Distanzunterricht Dienstag, 16.02. Chemie

Die letzten beiden Tabellen auf dem AB bearbeiten, Hilfe: Buch, S. 51, Tabelle oben

Distanzunterricht Donnerstag 11.02. Chemie

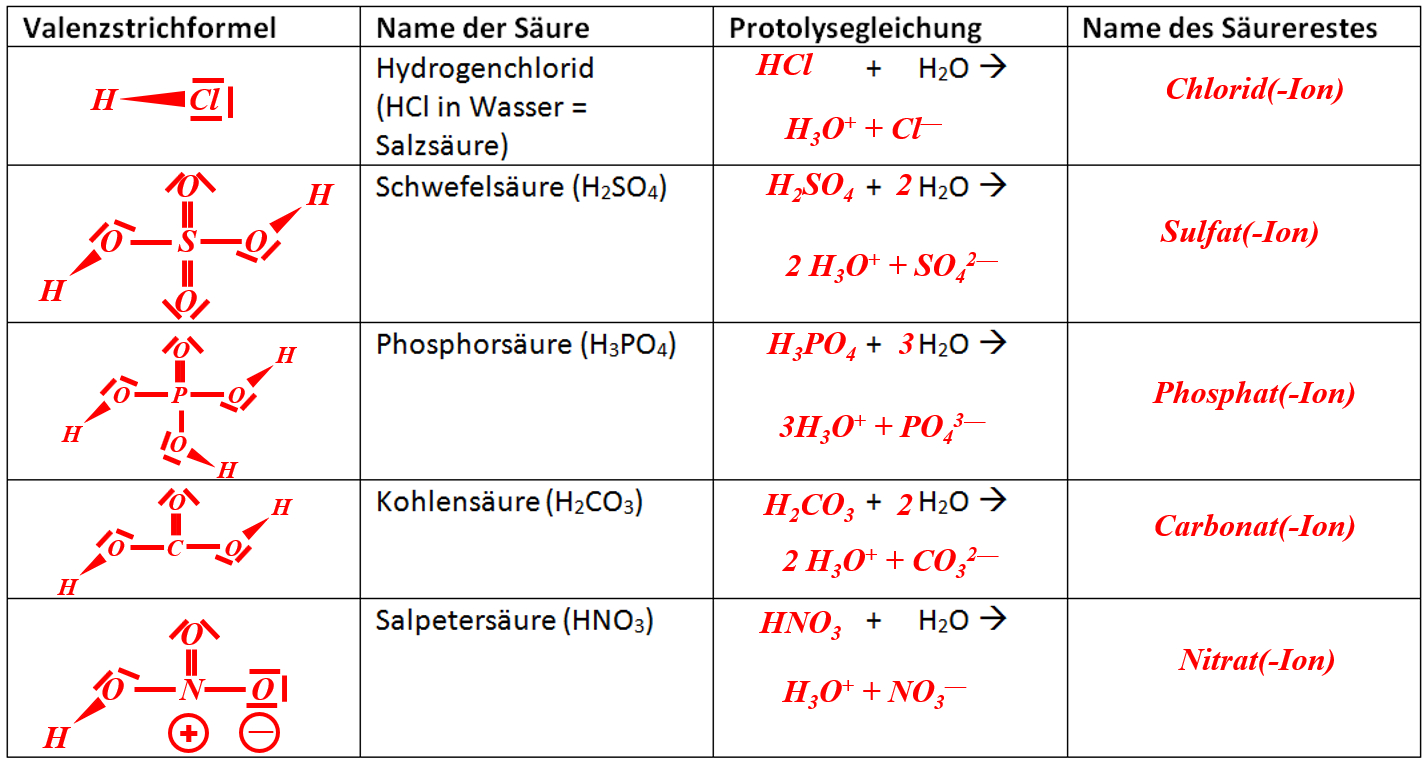

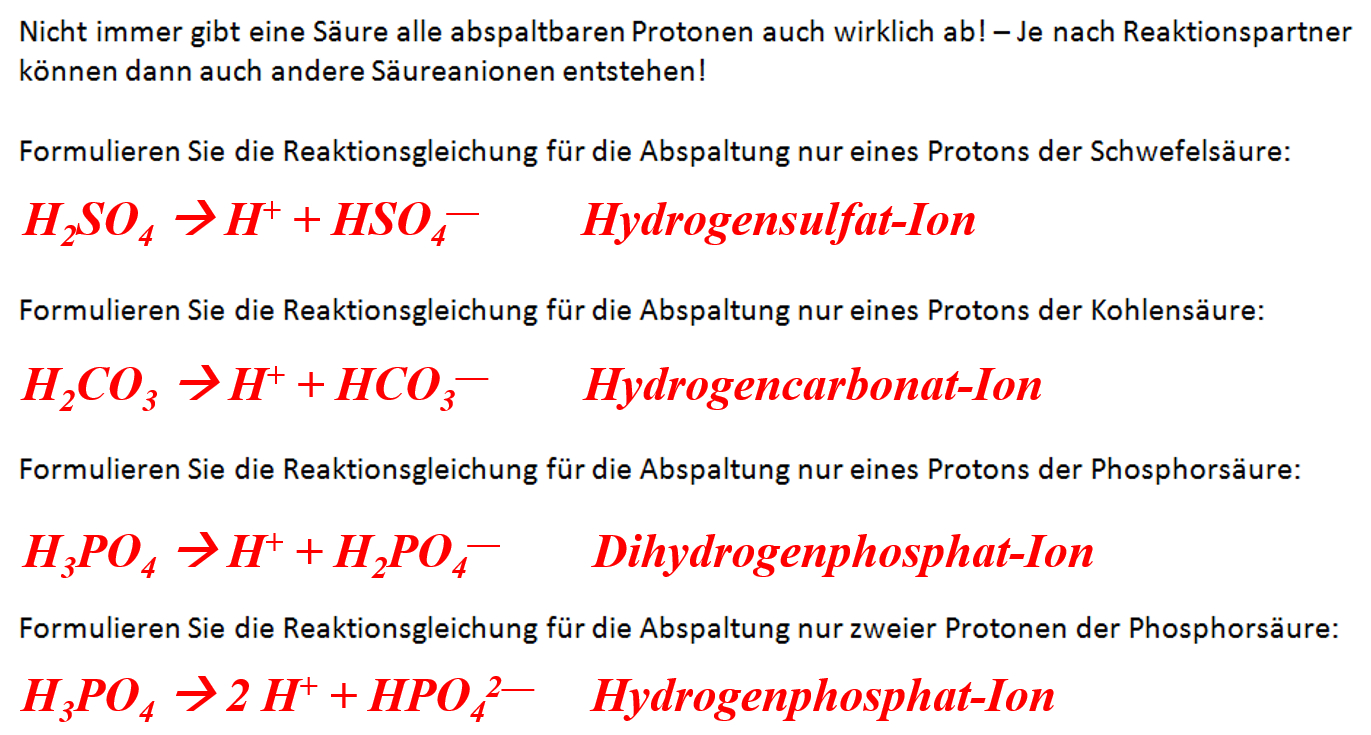

Wir bleiben beim Thema "Säuren und Basen".

Ihr solltet bereits wissen: Säuren sind Stoffe, die Protonen abgeben können; Basen sind Stoffe, die Protonen aufnehmen können. In der letzten Stunde hatte ich das Gefühl, dass diese Inhalte noch nicht bei allen so ganz tief verwurzelt sind. Daher würde ich die Inhalte in dieser Einheit noch einmal etwas vertiefter wiederholen.

Im folgenden Video ist von einem Arbeitsblatt die Rede: pdf-Datei. Ihr könnt es euch ausdrucken, um damit zu arbeiten, das ist aber nicht unbedingt nötig! Ihr könnt es auch nur in einem zweiten Fenster öffnen und die Lösungen für die Aufgaben auf ein Blatt schreiben. Morgen erhaltet ihr das komplett ausgefüllte Arbeitsblatt zum Herunterladen.

Für diese Online-Einheit braucht ihr vorerst nur einen Zettel und einen Stift.

- Schaut zunächst das folgende Video.

- Vervollständigt dann die Tabellen, die im Video bereits angefangen wurden.

- Im Anschluss an die Einheit könnt ihr einen Hefteintrag herunterladen, den ihr bitte ins Heft abschreibt oder ausdruckt und einklebt.

Nachdem ihr das Video geschaut habt, bearbeitet folgende Aufgabe(n):

- Ergänzt auf dem AB die im Video bereits begonnen Tabellen. Für die Namen der Säure-Reste könnt ihr im Internet recherchieren (was aber umständlich ist, weil die Informationen oft sehr fachwissenschaftlich ausgedrückt sind) oder ihr verwendet euer Buch auf der S. 101.

Jetzt noch den Hefteintrag herunterladen: pdf-Datei

Distanzunterricht Donnerstag 11.02. Bio

- Heute nur eine sehr kurze Einheit.

- Ihr könnt die Aufgabe allerdings erst bearbeiten, wenn wir wirklich den vorangegangenen Arbeitsauftrag erledigt habt.

- Sofern ihr es noch nicht gemacht habt: Lest bitte das Feedback, das ich euch auf eure Lösungsvorschläge vom letzten Mal gegeben habe!

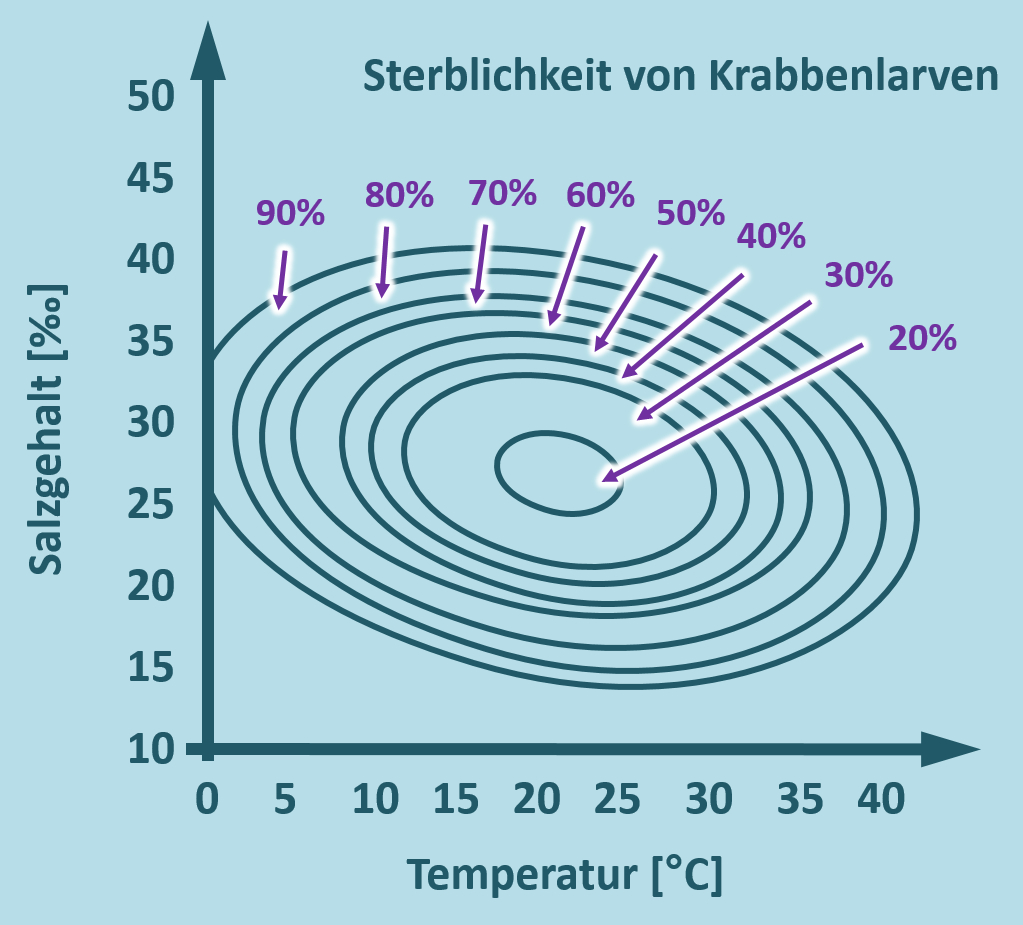

Das folgende Diagramm wurde erstellt, indem man sehr viele Buchen und Schwarzerlen im Freiland untersucht hat. Man hat beurteilt, wie gut diese Bäume wachsen und das in zwei Kategorien eingeteilt: Schwaches Wachstum und starkes Wachstum. Gleichzeitig hat man den Boden untersucht, auf dem die jeweiligen Bäume wachsen: Es wurde die Bodenfeuchte und der pH-Wert gemessen. (Falls ihr das aus der Chemie nicht mehr wisst: Der pH-Wert ist ein Maß dafür, wie sauer oder basisch etwas ist).

- Beschreibt das folgende Diagramm!

- Eine Interpretation ist nicht nötig!

- Beachtet, dass drei Parameter dargestellt sind!

- Erinnert euch an die Begriff, die man für Lebewesen verwendet, die bezüglich eines Umweltfaktors entweder sehr tolerant oder sehr empfindlich sind. Versucht diese Begriff hier mit unterzubringen!

Die Grafik zeigt die Vitalität von Buchen und Schwarzerlen, gemessen als Stärke des Wachstums, in Abhängigkeit vom pH-Wert und der Bodenfeuchtigkeit.

Man erkennt: Beide Bäume besitzen ihr Optimum bei mittleren pH-Werten und mittleren Bodenfeuchtigkeitswerten. Entfernt man sich von diesen Werten, nimmt die Stärke des Wachstums ab.

Die Buche ist ein Generalist (euryök) bezüglich des Parameters pH-Wert (euryacid), während die Schwarzerle auf sehr sauren Böden nicht mehr vorkommt.

Bezüglich der Bodenfeuchtigkeit ist die Buche etwas stärker auf mittlere Feuchtigkeitswerte spezialisiert, während sich die Schwarzerle hier eher generalistisch verhält.

Distanzunterricht Freitag, 05.02. Bio/Chemie

MS Teams Konferenz ab 08:45 Uhr. Es werden die Aufgaben der letzten Einheit besprochen.

Arbeitsblatt für Chemie: pdf-Datei

Distanzunterricht Donnerstag 04.02. Chemie

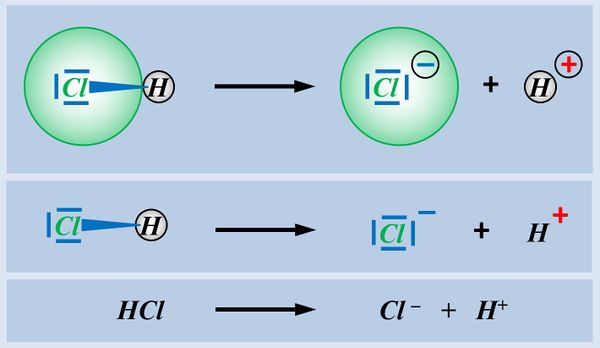

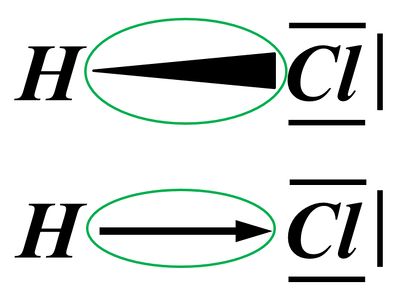

In der letzten Einheit habt ihr gesehen, dass es Moleküle mit einer polaren Atombindung zwischen einem elektronegativen Atom und einem Wasserstoff-Atom gibt, die heterolytisch ein Proton abspalten können. Hier noch einmal verschiedene Darstellungsformen am Beispiel von Hydrogenchlorid (HCl).

Moleküle, bei denen eine derartige Reaktion möglich ist, nennt man Säuren. Typische Eigenschaften von Säuren sind z.B. der "saure Geschmack" oder "greifen unedle Metalle an". Diese Eigenschaften sind auf das abspaltbare Proton zurückzuführen.

Sicher können sich diejenigen, die Chemie schon länger in der Schule hatten erinnern, dass es zu Säuren einen "Gegenspieler" gibt. Wie heißen diese Gegenspieler?

Basen oder Laugen (als Lauge bezeichnet man in der Regel eine wässrige Lösung einer Base)

Diese Gegenspieler sind in der Lage, die saure Wirkung von Säuren zu neutralisieren, also aufzuheben. Dazu gleich ein Versuch. Vorher noch etwas Theorie: Wenn die saure Wirkung einer Säure darauf beruht, dass die Säure-Teilchen ein Proton abgeben, welche Fähigkeit muss dann ein solches Gegenspieler-Teilchen besitzen, wenn es diese Wirkung aufzuheben vermag?

Es muss in der Lage sein, ein Proton aufzunehmen

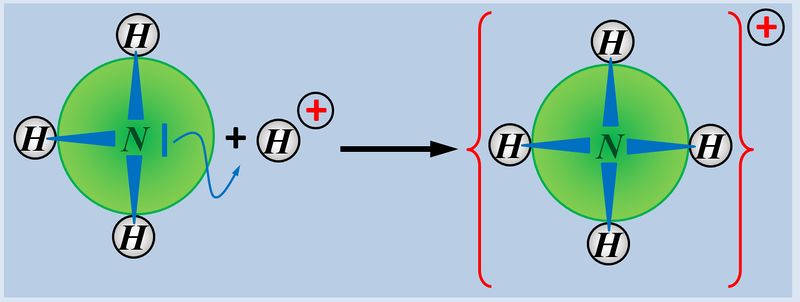

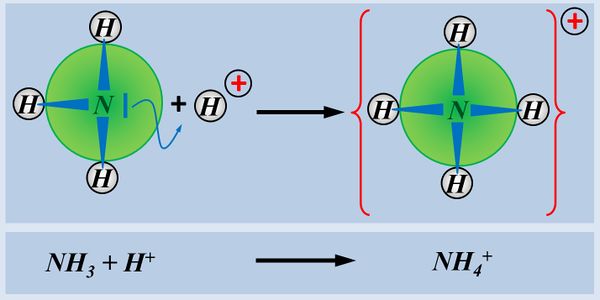

Ein einfaches Molekül, dass in der Lage ist, ein Proton aufzunehmen ist NH3 (Ammoniak). Der Vorgang ist hier dargestellt. Beschreibt die Abbildung mit Worten und unter Verwendung von Fachbegriffen:

Das Ammoniak-Molekül NH3 stellt sein freies Elektronen-Paar für eine Atombindung mit einem Proton zur Verfügung

Was ist der Unterschied zwischen dieser neu gebildeten Atombindung im Vergleich zu einer "normalen" Atombindung, wie ihr sie früher kennengelernt habt?

Bei der Bildung einer Atombindung sind wir in den vorangegangenen Einheiten davon ausgegangen, dass jeder Partner ein Elektron zur Verfügung stellt. Hier stammen aber beide Elektronen der Atombindung nur vom Stickstoff-Atom. Das Proton hat kein Elektron zur Bindung beigetragen.

Ein freiwilliger Versuch. Ihr benötigt dazu:

- Zitrone(nsaft)

- Bullrichsalz (Tabletten oder Pulver), falls nicht verfügbar ist auch Backpulver möglich.

- 2 kleine Gläschen (z.B. Schnapsgläser)

Durchführung:

- Füllt die zwei Schnapsgläser zur Hälfte mit Leitungswasser. In ein Glas gebt ihr eine Tablette Bullrich-Salz (oder einen halben Teelöffel Bullrich-Salz-Pulver oder einen halben Teelöffel Backpulver.

- Anschließend tropft ihr in beide Gläschen die gleiche Menge Zitronensaft (ich habe es mit jeweils 50 Tropfen Z.-Saft ausprobiert) und rührt ca. 1 Minute lang um.

- Probiert von jeder Lösung indem ihr euren Finger eintaucht und ihn ableckt. (Falls ihr Backpulver verwendet habt, dürft ihr das nur einmal machen, Backpulver kann im Magen zur Bildung großer Mengen Gas führen.)

Beschreibt das Ergebnis in Form eurer Geschmacks-Empfindung

Die Lösung mit Bullrich-Salz / Backpulver sollte deutlich weniger sauer schmecken. Es kommt aber ein bisschen auf die Zitrone an. Die muss sehr sauer sein, damit der Versuch gut klappt.

Nur kurz zur Erklärung: Bullrichsalz enthält Natriumhydrogencarbonat. In Wasser gelöst entstehen Hydrogencarbonat-Ionen. Diese sind in der Lage Protonen aufzunehmen. Sie fungieren also als Base.

Die saure Wirkung von Zitronensaft beruht auf der Zitronensäure, die ein (bzw. auch mehrere) Proton(en) abgeben kann. Nachdem diese jedoch von den Hydrogencarbonat-Ionen "abgefangen" werden, entsteht auf der Zunge kein sauerer Eindruck.

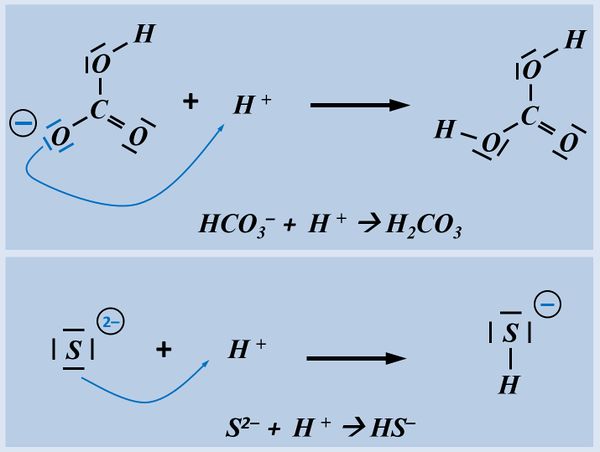

Formuliert die Aufnahme eines Protons auf Teilchen-Ebene von folgenden Basen:

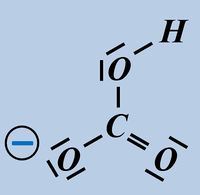

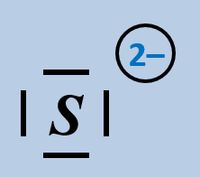

- Hydrogencarbonat-Ion

- Sulfid-Ion

Bitte wirklich erst auf "Lösung" klicken, wenn ihr diesen chemischen Vorgang auf ein Stück Papier gezeichnet habt!

Hast Du wirklich die Lösung schon gezeichnet?

Beim Hydrogencarbonat-Ion könnte es sein, dass ihr ein anderes freies Elektronenpaar für die Bindung zum Proton verwendet habt. Das ist aber falsch! Das Proton wird immer über eines der drei freie Elektronenpaare gebunden, die am Sauerstoff mit der negativen Ladung sitzen (im Bild blau markiert). Schon allein aufgrund der elektrischen Ladung dort, wird das positiv geladene Proton dort hin gezogen.

Beim Sulfid-Ion ist egal, welches Elektronenpaar verwendet wird, das Ergebnis ist faktisch immer das selbe.

Distanzunterricht Donnerstag 04.02. Bio

- Die folgende verpflichtende Unterrichtseinheit hat eine Bearbeitungszeit von ca. 30 Minuten.

- Ihr benötigt für die Bearbeitung: Das Schulbuch, einen Zettel, Stift und Ruhe.

- Bitte bearbeitet die gestellten Aufgaben tatsächlich erst selbst, bevor ihr auf "Lösung" klickt!

Langfristig möchte ich mit euch den Begriff "ökologische Nische" klären. In dieser Einheit wird das aber noch nicht geschehen. Um diesen Begriff zu verdeutlichen, werde ich mit bestimmten Grafiken arbeiten. Grafiken, die etwas komplizierter sind, als ihr gewohnt seid.

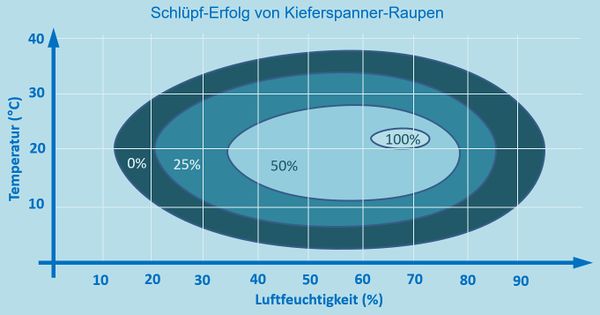

Eine Grafik, die so ähnlich auch in eurem Buch auf der S. 71 enthalten ist, seht ihr hier:

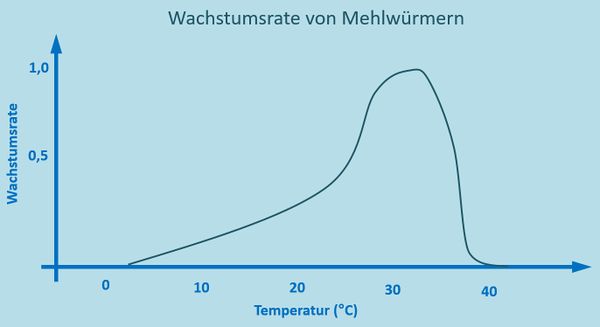

Normalerweise beginnt ihr beim Interpretieren einer Grafik zunächst mit einer bestimmten Floskel: "Die Grafik zeigt... in Abhängigkeit von...". Das funktioniert bei der oberen Grafik nicht! Zur Wiederholung noch einmal anhand einer einfacheren Grafik. Wendet die Floskel an:

- Die Grafik zeigt die Wachstumsrate von Mehlwürmern in Abhängigkeit von der Temperatur.

- Man erkennt eine typische Optimuskurve mit einer optimalen Wachstumsrate bei ca. 30°c...

- usw...

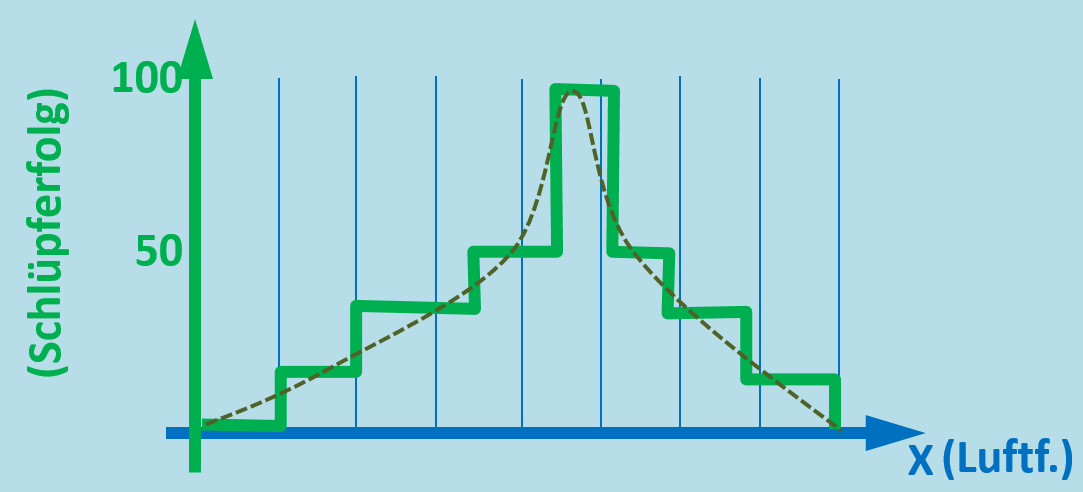

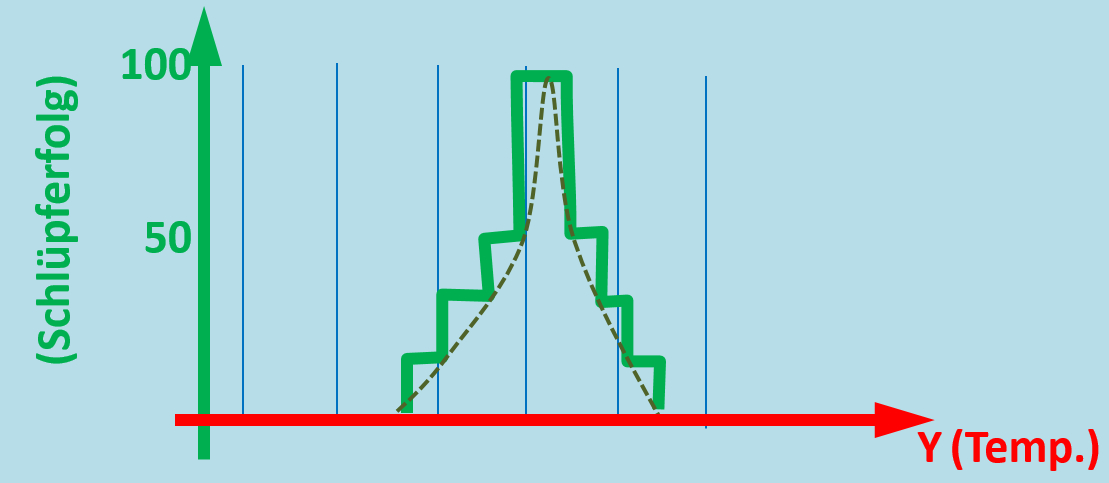

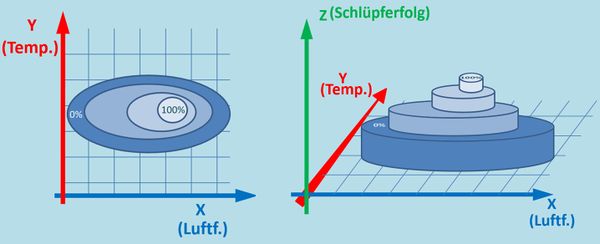

Die Floskel kann auf die eingangs gezeigte Grafik nicht angewendet werden, weil hier DREI Parameter dargestellt sind, während die Grafik von den Mehlwürmern nur ZWEI Parameter enthält.

- Mehlwurmkurve: Temperatur, Wachstumsrate

- Kiefernspinner: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schlüpferfolg

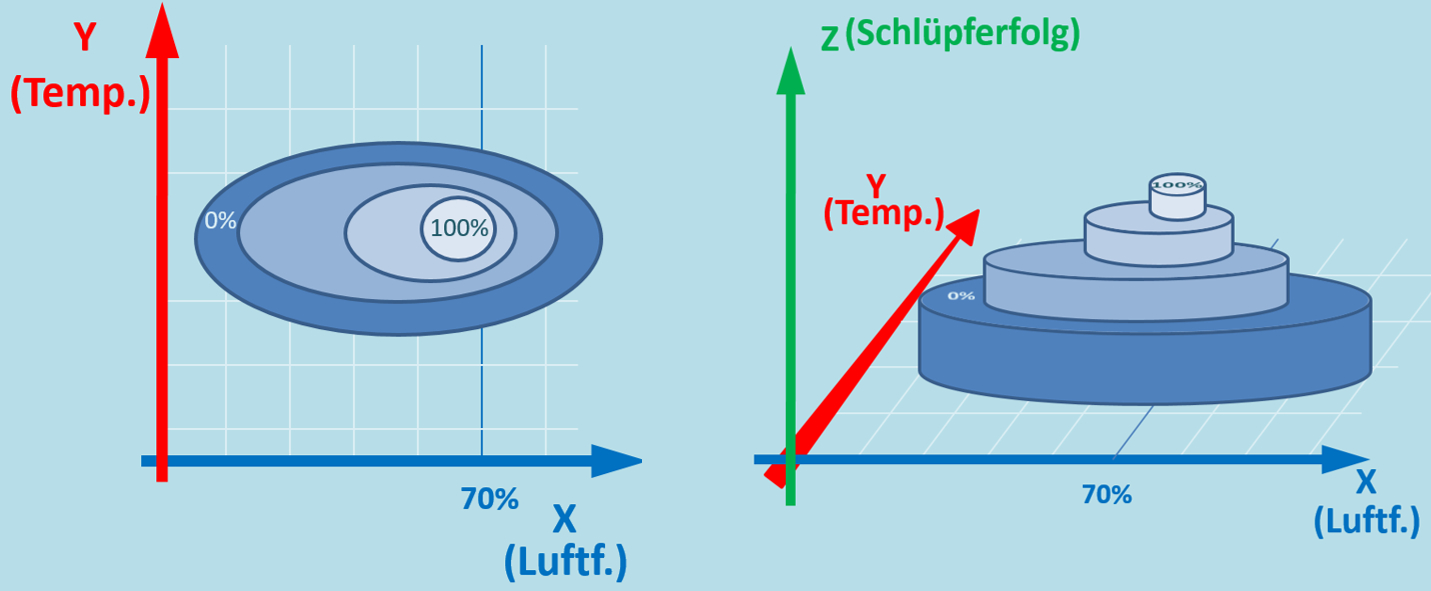

Normalerweise braucht man für jeden Parameter eine eigene Achse. Im Bild vom Kiefernspinner ist die dritte Achse einfach weggelassen, bzw. sie kommt (aus räumlicher Sicht) auf euch zu! Das folgende Bild zeigt, wie man sich die Grafik dreidimensional auch vorstellen könnte:

Vielleicht kennt ihr solche Darstellungen aus eurem Atlas: Auch da werden Berge mit "Höhenlinien" dargestellt. Man kann aus der aufgeschlagenen Seite eines Atlas ja kein Gebirge herauswachsen lassen.

Mit dieser Darstellung solltet ihr jetzt auch etwas besser die Floskel anwenden können: Das was in einer zweidimensionalen Grafik die y-Achse ist, ist hier die z-Achse. Und das was in einer zweidimensionalen Grafik die x-Achse ist, ist hier die x- und die y-Achse. Versucht es jetzt mit der Floskel!

Die Grafik zeigt den Schlüpferfolg von Kieferspannern in Abhängigkeit von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit.

Wenn ihr das hinbekommen habt: TOLL! :)

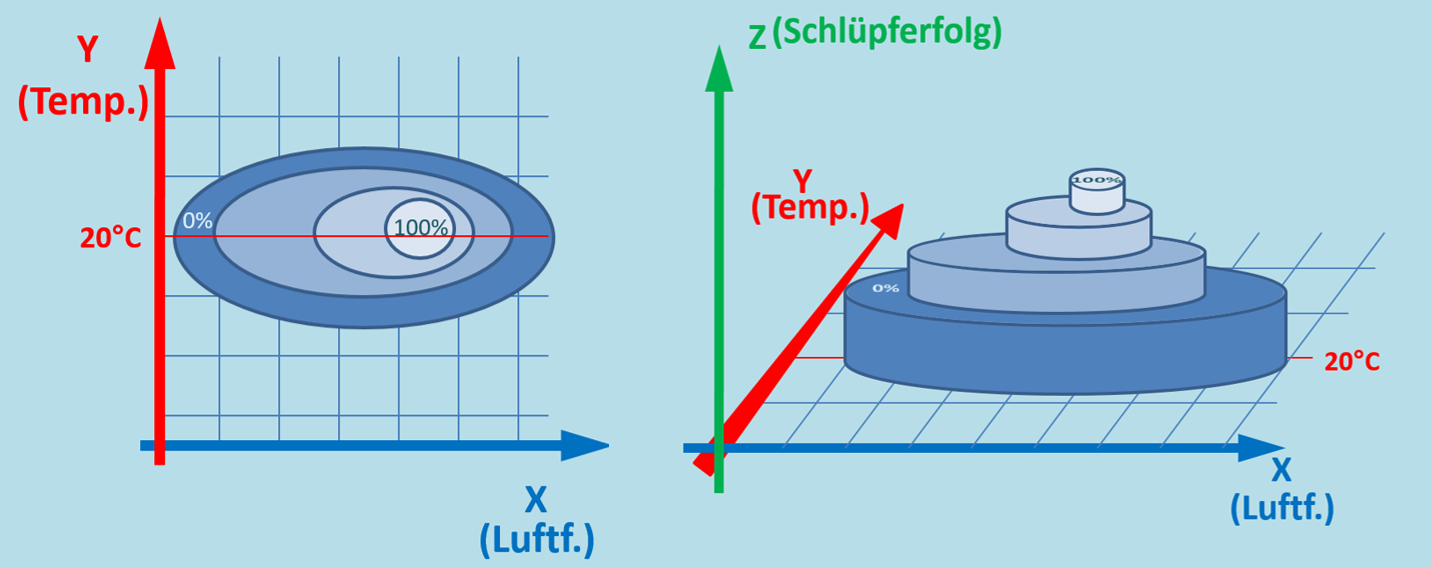

Man kann aus dieser dreidimensionalen Darstellung auch wieder zweidimensionale Grafiken machen, indem man einen Paramater einfach konstant lässt. Zum Beispiel: Man kann den Schlüpferfolg von Kieferspannern in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit in eine Grafik zeichnen. Die Temperatur soll in allen Fällen immer gleich bei 20°C bleiben. Versucht diese Grafik zu zeichnen. Dazu ist in der folgenden dreidimensionalen Abbildung eine Hilfslinie hervorgehoben (die rote 20°C-Linie):

- Zeichnet zunächst ein Achsensystem (y-Achse: Schlüpferfolg, x-Achse: Luftfeuchtigkeit)

- Fahrt dann mit eurem Finger die rote Linie auf dem Diagramm hier am Bildschirm entlang und übertragt die Werte, bei denen sich euer Finger gerade befindet in die passende Stelle eures gezeichneten Koordinatenkreuzes.

Das Ganze geht natürlich auch mit dem anderen Parameter: Leitet aus dem dreidimenionalen Diagramm ein zweidimensionales Diagramm ab, das den Schlüpferfolg in Abhängigkeit von der Temperatur zeigt. Bei einer gleichbleibenden Luftfeuchtigkeit von 70%. Diesmal ohne Text-Hilfen, nur das entsprechende Diagramm:

- Beschreibt die folgende Grafik!

- Eine Interpretation ist nicht nötig, da ihr die Gründe für den Verlauf nicht kennt.

- Bedenkt aber bitte, dass auch in dieser Grafik DREI Parameter stecken!

- Die Lösung schickt ihr mir bitte in Form eines Fotos oder eingescannt als Antwort auf den Arbeitsauftrag im Schulmanager, den ihr um 07:50 Uhr bekommen habt!

Distanzunterricht Freitag, 29.01. Bio/Chemie

MS Teams Konferenz ab 08:45 Uhr. Es werden die Aufgaben der letzten Einheit besprochen.

Distanzunterricht Donnerstag 28.01. Chemie

Versucht im folgenden Bild möglichst genau zu beschreiben, was die eingekringelten Symbole bedeuten sollen. (In beiden Fällen wird das gleiche symbolisiert, es sind nur unterschiedliche Varianten.) In eurer Beschreibung sollte der Begriff "Elektronegativität (EN)" vorkommen.

Am besten macht ihr das wirklich schriftlich, damit ihr eure Lösung mit der hier angegebenen nachträglich gut überprüfen könnt!

Die eingekreisten Symbole stehen für eine "polare Atombindung".

Beide Begriffe, polar und Atombindung, sollte man nun erklären.

Eine Atombindung entsteht, wenn zwei Atome jeweils ein Elektron zur Verfügung stellen und dieses Elektronenpaar sich zwischen den beiden Atomkernen aufhalten kann und dadurch zu einer Anziehung der beiden Partner führt.

Polar sind Atombindungen dann, wenn einer der beiden Bindungspartner in der Lage ist, das bindende Elektronenpaar stärker zu sich zu ziehen. Die beiden Elektronen haben dann eine hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeit nicht genau in der Mitte zwischen den Atomkernen sondern bei dem Bindungspartner, der die höhere Elektronegativität (EN) hat. Der Keil, bzw. der Pfeil zeigen diese Verschiebung des Elektronenpaars hin zum elektronegativeren Partner an.

Betrachten wir zum Vergleich ein Wasserstoff-Molekül, also zwei Wasserstoffatome, die über ein bindendes Elektronenpaar miteinander verbunden sind. Diese Bindung ist nicht polar, weil beide H-Atome "gleich stark am bindenden Elektronenpaar ziehen". Zwei solche Wasserstoff-Atome würden sich bei Raumtemperatur nicht spontan voneinander trennen. Die Atombindung ist zu stark. Bei polaren Atombindungen gibt es jedoch Situationen, in denen das anders aussieht. Vor allem, wenn der eine Bindungspartner Wasserstoff ist. Bleiben wir bei dem am Anfang dargestellten Molekül "Hydrogenchlorid" (HCl). Hier lassen sich die beiden Partner sehr leicht voneinander trennen. Warum?

Bevor diese Frage beantwortet wird, vorher wieder etwas zum Auffrischen:

- Wie viele Elektronen besitzt ein einzelnes Chlor-Atom insgesamt?

- Wie viele davon sind Valenzelektronen?

- Was muss passieren, damit dieses Chlor-Atom Edelgaskonfiguration erreicht?

- Wie viele Elektronen besitzt ein einzelnes Wasserstoff-Atom insgesamt?

- Wie viele davon sind Valenzelektronen?

- Was muss passieren, damit Wasserstoff-Atom Edelgaskonfiguration erreicht?

- Wirklich? Keine zweite Möglichkeit?

- Ein Chlor-Atom besitzt insgesamt 17 Elektronen

- Sieben davon sitzen auf der äußersten Schale, sind also Valenzelektronen

- Chlor muss ein Elektron aufnehmen

- Ein Wasserstoff-Atom besitzt ein Elektron

- ...sehr witzig...

- Es muss eins aufnehmen, um die Edelgas-Konfiguration von Helium zu erreichen (Zwei Elektronen auf der innersten Schale, die damit voll besetzt ist und einen sehr energiearmen Zustand darstellt)

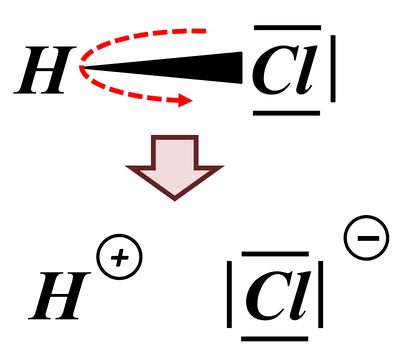

- Das haben wir noch nicht besprochen: Wasserstoff könnte das eine Elektron auch abgeben. Dann hat es überhaupt keins mehr. Vom Wasserstoffatom bliebe dann nur das eine Proton im Kern übrig. Das ist zwar keine klassische Edelgaskonfiguration, aber dennoch auch ein sehr energiearmer Zustand.

Die folgende Aussage ist "anthropomorph". Das bedeutet, man tut so, als wären die betrachteten Teilchen Lebewesen/Menschen mit Gefühlen und Bedürfnissen. Das ist natürlich nicht so! Solche Aussagen sind aber oft sehr leicht verständlich für Schülerinnen und Schüler. Ich werde die Aussage erst später fachwissenschaftlich umformulieren.

O.k., schauen wir uns die Situation mal an: Wir haben zwei Atome, ein Wasserstoff-Atom und ein Chlor-Atom. Beide teilen sich ein Elektronenpaar und bilden daher ein Molekül. Das Chlor-Atom ist unglaublich scharf auf das Elektronenpaar. Wenn es beide Elektronen komplett haben könnte, hätte es Edelgaskonfiguration. Das Wasserstoff-Atom könnte mit beiden Elektronen zwar auch etwas anfangen, ist aber auch glücklich, wenn es überhaupt kein Elektron mehr hat.

WAS WIRD WOHL PASSIEREN?

Wer keine Ahnung hat, was das soll, vielleicht noch ein anderes Beispiel: Ihr habt ein kleines Geschwister. Das hat zum Geburtstag ein Playmobil-Pferd geschenkt bekommen. Ihr habt den passenden Playmobil-Cowboy dazu, den ihr irgendwie ganz witzig findet, aber mal ehrlich... ihr seid quasi erwachsen, was wollt ihr mit einem Plastik-Cowboy. Euer kleines Geschwister kommt permanent zu euch ins Zimmer, hängt bei euch rum und will mit euch und eurem Playmobil-Cowboy spielen. Eine Zeit lang macht euch das auch Spaß und ihr seid dabei. Aber plötzlich klingelt euer Handy und euer... bester Freund/beste Freundin ist dran. WAS MACHT IHR WOHL? - Vermutlich: Ihr schenkt euren Playmobil-Cowboy eurem Geschwister und schickt ihn aus dem Zimmer. Übertragt das jetzt auf die Atome!

Das bindende Elektronenpaar (Playmobil-Pferd + Playmobil-Cowboy) wird komplett auf das Chlor-Atom (euer Geschwister) übertragen. Es entsteht ein positiv geladenes Wasserstoff-Teilchen (vorher: ein positiv geladenes Proton im Kern, ein negatives Elektron in der Hülle; jetzt; nur noch ein Proton) und ein negativ geladenes Chlor-Teilchen (vorher: 17 Protonen im Kern, 17 Elektronen in der Hülle; jetzt: 17 Protonen im Kern, 18 Elektronen in der Hülle.

Man spricht in so einem Fall von einer heterolytischen Bindungstrennung. "Bindungstrennung" bedeutet, dass eine Bindung getrennt wird (ziemlich logisch...) und "hetero"(lytisch) bedeutet, dass die Bindung (bzw. besser: das bindende Elektronenpaar) "ungleichmäßig" aufgeteilt wird. Es gibt auch die "homolytische Bindungstrennung", bei der wird die Bindung so aufgeteilt, dass jeder Partner ein Elektron des bindenden Paares bekommt. Das ist hier aber nicht so: Das Wasserstoff-Atom bekommt gar kein, das Chlor-Atom beide. Deswegen: heterolytische Bindungstrennung.

Die Abspaltung eines Wasserstoffteilchens nach diesem Muster ist etwas, was viele Moleküle können (wenn ein passender Reaktionspartner zur Verfügung steht). Man zählt solche Moleküle zur Gruppe der "Säuren". Wenn z.B. etwas "sauer" schmeckt, dann sicher deswegen, weil eine Säure enthalten ist, also ein Molekül, das durch heterolytische Bindungstrennung ein Proton (das was vom Wasserstoffteilchen nach der Abspaltung übrig bleibt) abgespalten hat.

Man kann diese Abspaltung als chemische Gleichung formulieren:

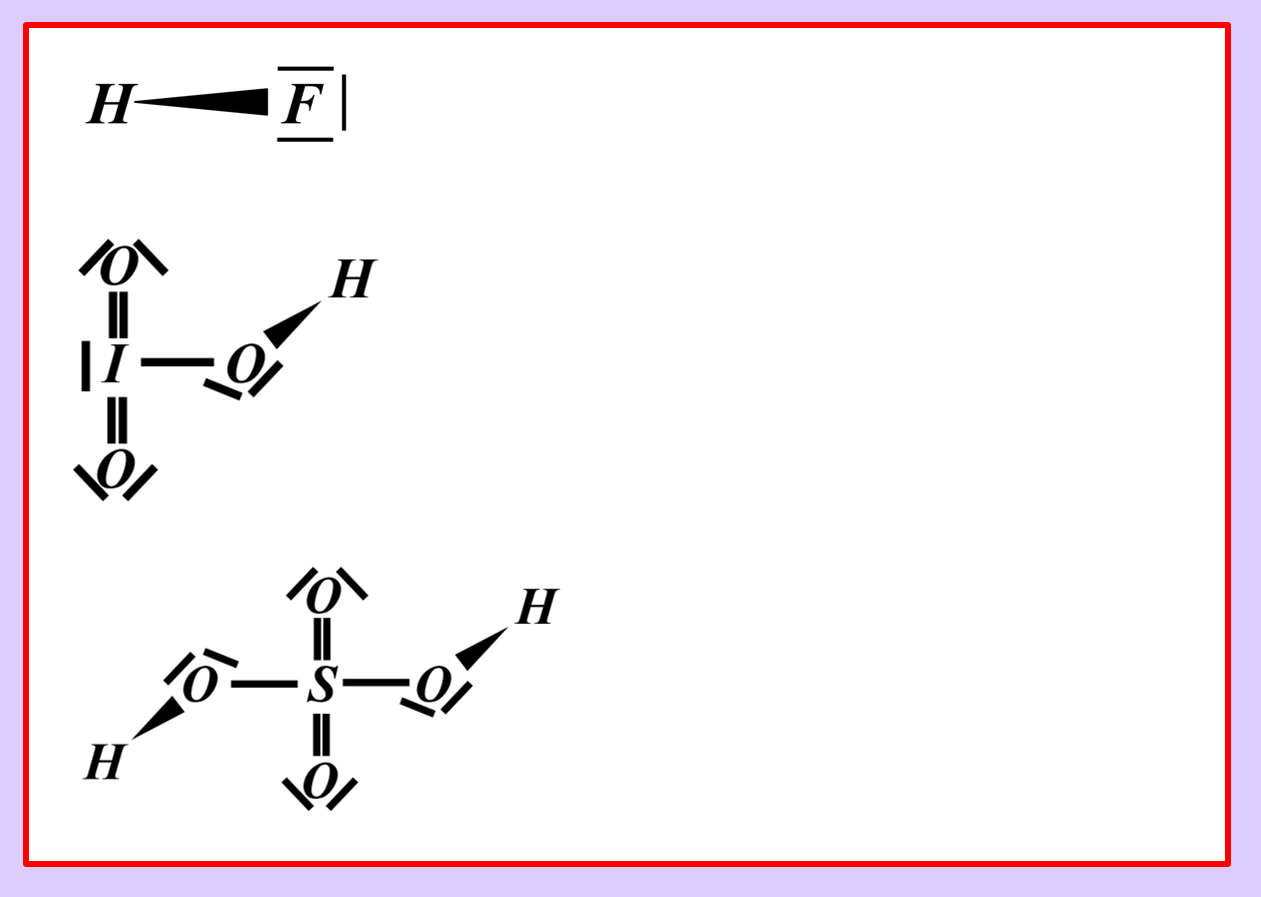

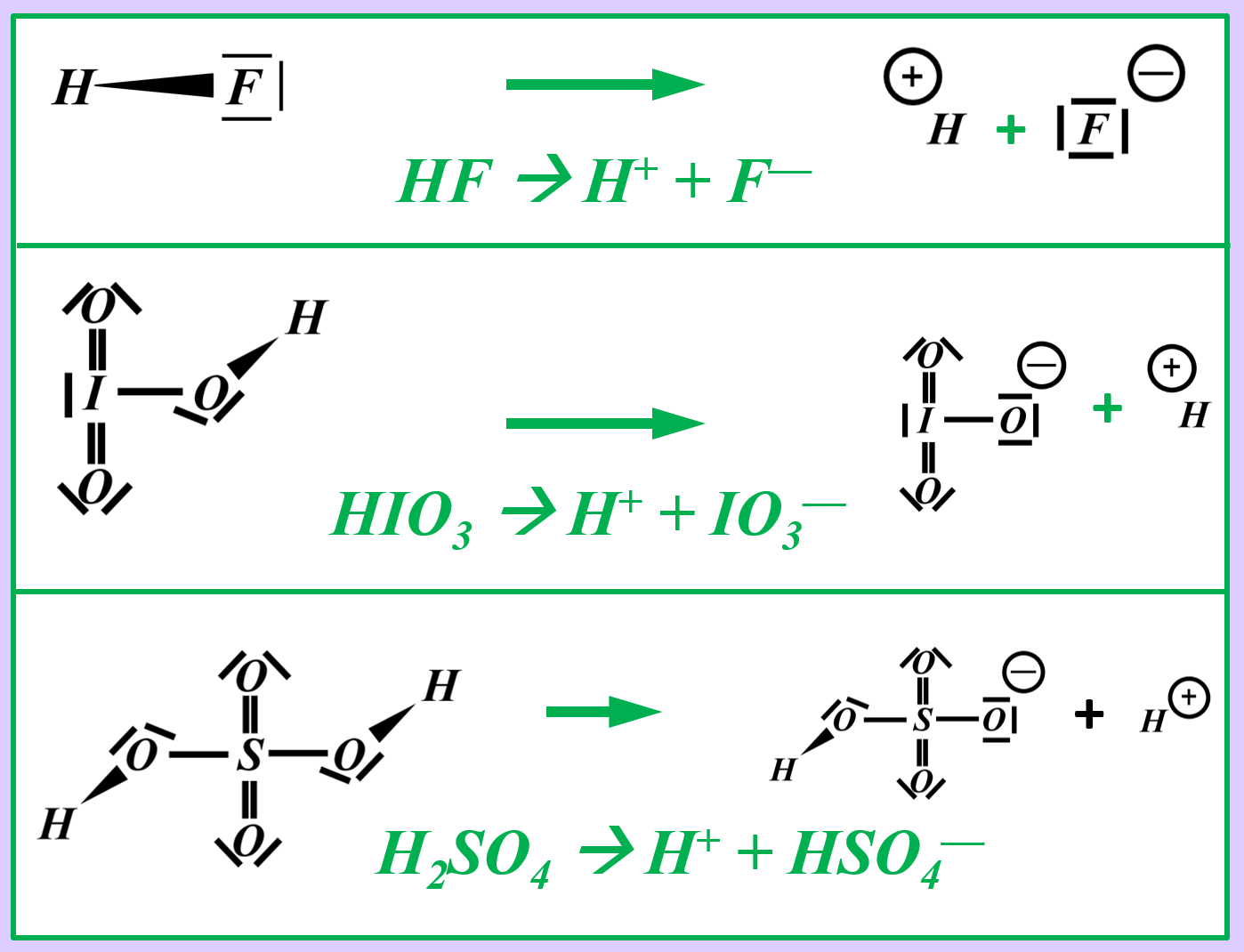

Stellt nach dem gleichen Muster die chemischen Gleichungen (beide Varianten: mit und ohne Valenzstrichformel) für die heterolytische Bindungstrennung für folgende Säure-Moleküle auf:

- Hydrogenfluorid (HF)

- Iodsäure (HIO3)

- Schwefelsäure (H2SO4)

Vielleicht habt ihr bei der Schwefelsäure das andere Proton abgespalten. Das funktioniert. Es können sogar beide Wasserstoff-Teilchen gleichzeitig abgespalten werden. Stellt dafür (sofern ihr es noch nicht getan habt) die Gleichungen (mit und ohne Valenzstrichformeln) auf!

Das Buch geht hier anders vor, deswegen keine Seiten im Buch lesen. Eher etwas praktisches als "Hausaufgabe":

Pflicht: Sucht bei euch zu Hause drei völlig verschiedene Lebensmittel, die sauer sind (mit "völlig verschieden" meine ich, dass ihr nicht so etwas findet wie "Äpfel" und "Birnen").

Distanzunterricht Donnerstag 28.01. Bio

- Die folgende verpflichtende Unterrichtseinheit hat eine Bearbeitungszeit von ca. 45 Minuten.

- Ihr benötigt für die Bearbeitung: Das Schulbuch, einen Zettel, Stift und Ruhe.

- Bitte bearbeitet die gestellten Aufgaben tatsächlich erst selbst, bevor ihr auf die Lösung klickt!

Ihr habt in der letzten Einheit Umweltfaktoren kennengelernt, die einen Einfluss auf Lebewesen haben können.

- Zählt zur Wiederholung fünf solche Faktoren auf!

z.B. Temperatur, Wasserverfügbarkeit, Mineralstoffgehalt, Konkurrenz, Krankheitserreger, Parasiten

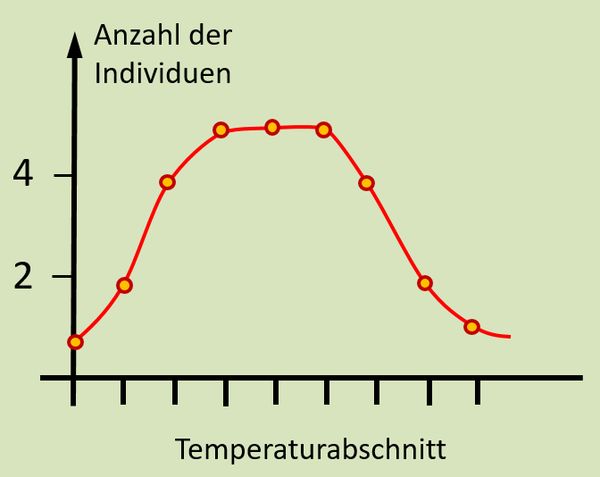

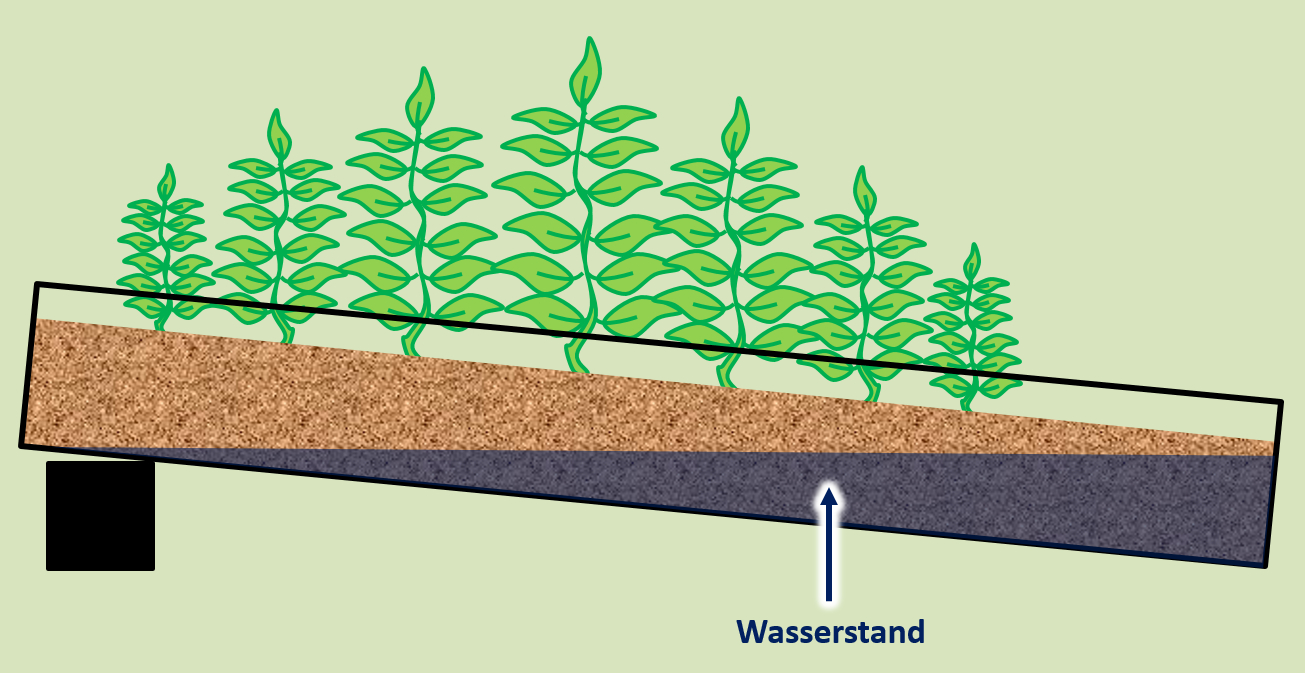

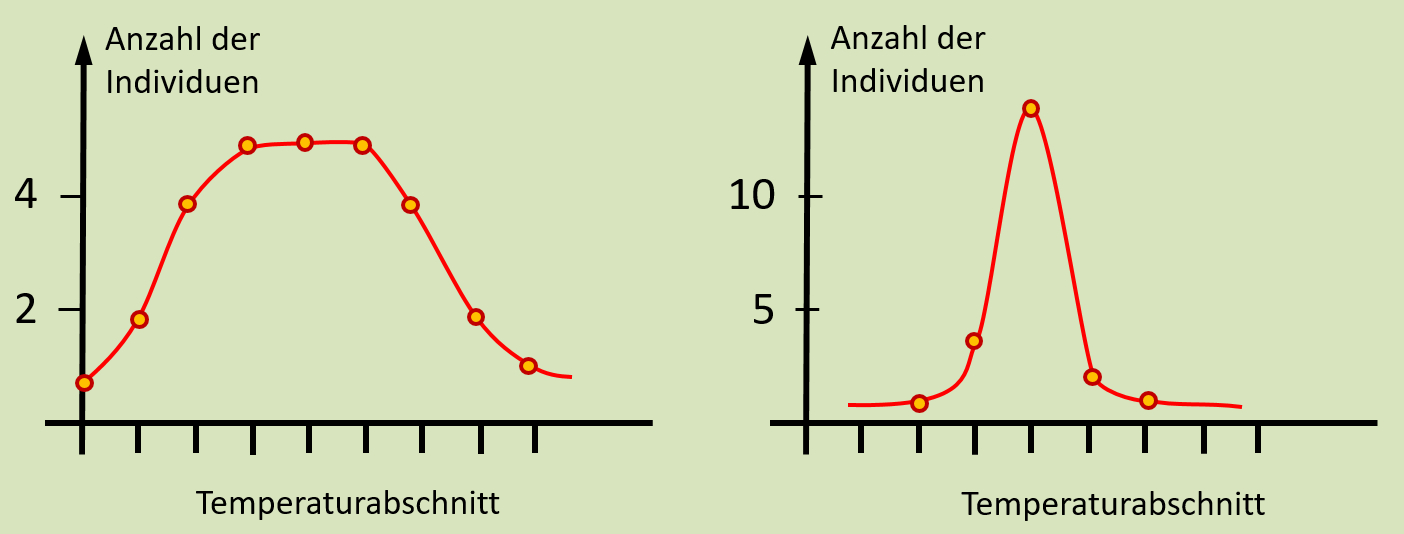

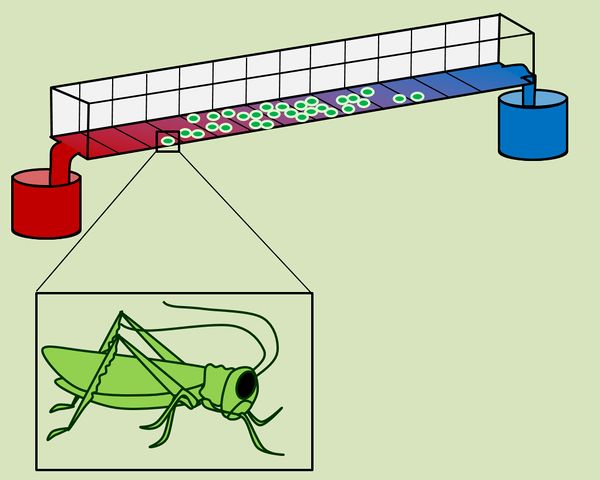

In dieser Einheit sollen die Auswirkungen von zwei abiotischen Faktoren auf Lebewesen etwas genauer unter die Lupe genommen werden. In einem relativ simplen Experiment wurde untersucht, wie die Individuen einer Gruppe auf den Faktor Temperatur reagieren: Eine Metall-Rinne wurde am einen Ende in heißes Wasser, am anderen Ende in Eiswasser getaucht. Da die Wärme vom heißen Wasser sich in Richtung des Eises ausbreitet, entstehen ein Temperatur-Gradient (auch Temperatur-Gefälle oder Temperatur-Orgel genannt). In diese Apparatur kann man kleine Lebewesen setzen, z. B. Heuschrecken und beobachten, wie sie sich verteilen. Das folgende Bild zeigt das Ergebnis:

- Beschreibt das Ergebnis zunächst mit Worten!

- Zeichnet dann eine Grafik, die auf der x-Achse die Temperaturabschnitte zeigen soll und auf der y-Achse die Anzahl der Tiere, die sich in den jeweiligen Temperaturabschnitten aufhalten!

Die sich ergebende Kurve kann allgemein auf andere Umweltfaktoren übertragen werden und man könnte folgende Erklärung formulieren: Die meisten Lebewesen kommen mit einer mittleren Ausprägung eines Faktors (egal ob Temperatur, UV-Einstrahlung, Störgeräusche etc.) am besten klar. Je extremer die Ausprägung eines Merkmals (je heißer, je kälter, je lauter, je intensiver...) desto schwieriger fällt das Überleben.

- Ein anderes Beispiel: Interpretiert die folgende Grafik bei der Pflanzen in einem "Wasserverfügbarkeits-Gradienten" gewachsen sind!

- Die Grafik zeigt das Wachstum von Pflanzen in Abhängigkeit von der Wasserverfübgarkeit. Die Pflanzen wachsen am besten bei mittlerem Wasserstand, sie wachsen deutlich schlechter bei niedrigem oder hohem Wasserstand.

Die beiden Kurven, die ihr jetzt kennengelernt habt sind typisch und gelten allgemein. Ihr könnt das z.B. in eurer Klasse überprüfen: Fragt, wie viele Stunden Schlaf jeder von euch braucht, um sich wohl zu fühlen. Fragt, wie lange ihr gerne im Sommer im Schwimmbad in der Sonne liegt. Fragt, welche Temperatur ihr in eurem Zimmer am angenehmsten empfindet.

Es sollte immer das gleich herauskommen: Die meisten werden einen mittleren Wert bevorzugen, ein paar wenige einen sehr hohen, ein paar wenige einen sehr niedrigen Wert. Man nennt die aus solchen Untersuchungen abgeleiteten Grafiken "Vitaltiätskurven": Auf der y-Achse wird immer eine "Vitalitätsmaß" angegeben. Das kann z.B. sein die Wachstumsrate, die Aufenthaltsdauer, der Ertrag, die Aktivität... immer in Abhängigkeit von der Ausprägung des untersuchten Faktors (z.B. der Temperatur). Der Verlauf entspricht einer "Optimumskurve": Bei einem bestimmten Wert ist die Vitalität "optimal", sowohl "links" als auch "rechts" von diesem Wert fällt die Vitalität ab.

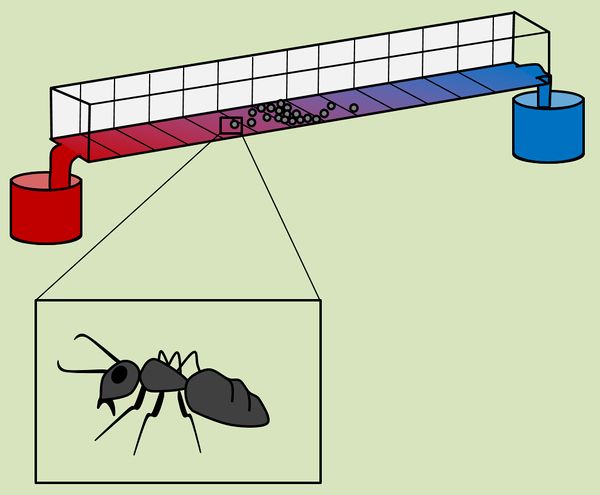

Bei allen Gemeinsamkeiten können sich die Kurven doch leicht unterscheiden. Im ersten hier beschriebenen Versuch mit der Temperatur-Orgel wurden Heuschrecken in die Rinne gesetzt, man kann aber auch Ameisen einer bestimmten Art verwenden. Das Ergebnis zeigt das folgende Bild.

- Zeichnet genau wie beim ersten Versuch eine Grafik, welche die Anzahl der Individuen in den einzelnen Temperaturabschnitten zeigt. Zeichnet die Grafik genau rechts neben die erste (wenn kein Platz mehr auf dem Blatt ist, dann ein neues daneben legen). Versucht die Grafik so zu zeichnen, dass euer höchster y-Wert bei beiden Grafiken ungefähr auf gleicher Höhe liegt.

- Beschreibt den Unterschied der beiden Grafiken!

- Bei der Grafik von den Ameisen halten sich nahezu alle im selben Temperaturbereich auf. Es gibt nur wenige Abweichler und die sind immer noch dicht bei den anderen. Lebewesen, die auf einen sehr engen Bereich bezüglich eines Umweltfaktors begrenzt sind, nennt man Spezialisten, oder als Adjektiv: Sie sind stenök (wenn sie bezüglich vieler Faktoren Spezialisten sind) oder steno... wenn es nur um einen Faktor geht (hier also stenotherm, weil sie Spezialisten bezüglich des Faktors Temperatur sind)

- Bei der Grafik von den Heuschrecken erkennt man, dass sich die Heuschrecken über einen viel größeren Bereich verteilen. Tiere, die Umweltfaktoren in großen Schwankungen tolerieren nennt man Generalisten oder als Adjektiv: Sie sind euryök (wenn sie bezüglich vieler Faktoren Generalisten sind) oder eury... wenn es nur um einen Faktor geht (hier also eurytherm, weil sie Generalisten bezüglich des Faktors Temperatur sind)

- Lest jetzt im Buch die S. 70!

- Verinnerlicht vor allen Dingen die Fachbegriffe, die zu bestimmten Teilen einer Vitalitätskurve gehören (Abbildung 2)!

- Bearbeitet dann die Aufgabe 3a auf der Seite 71!

- Die Grafik zeigt die Wachstumsrate von Mehlwürmern in Abhängigkeit von der Temperatur und auch die Anzahl von Mehlwürmern, die sich in einem bestimmten Temperaturbereich aufhalten. Es ergibt sich eine typisch Optimumskurve: Bei ca. 32°C wachsen die Mehlwürmer am besten, hier liegt das Optimum. Sowohl bei niedrigeren also auch höheren Temperaturen geht die Wachstumsrate stark zurück.

- Fachbegriffe für die Buchstaben: A-Toleranzbereich, B-Optimum, C-Pessimum, D(links)-Minimum, D(rechts)-Maximum

Interpretiert auf der S. 70 die Abbildung 1 ausführlich (nur die durchgezogenen Linien, nicht die gestrichelten)!

- Die Grafik zeigt die relative Wachstumsrate der Bachforelle und des Karpfens in Abhängigkeit von der Wassertemperatur. In beiden Fällen liegt eine typische Optimumskurve vor, allerdings liegt bei der Bachforelle das Optimum bei ca. 10°, bei Karpfen ca. bei 20°C. Bei beiden Tieren führt sowohl eine Erhöhung als auch eine Erniedrigung der Temperatur zu einem starken Abfall der Wachstumsrate. Insgesamt ist der Toleranzbereich des Karpfens etwas breiter als der der Bachforelle, insofern könnte man den Karpfen als Generalisten, die Bachforelle als Spezialisten bezeichnen. Man könnte auch sagen, Bachforellen sind stenotherm und Karpfen eurytherm.

Distanzunterricht Freitag, 22.01. Bio/Chemie

MS Teams Konferenz ab 08:45 Uhr. Es werden die Aufgaben der letzten Einheit besprochen.

Distanzunterricht Donnerstag 21.01. Chemie

Mit der folgenden Einheit möchte ich in ein neues Stoffgebiet einsteigen. Schaut das folgende Video (17min.). Dort wird zunächst ein Versuch vorgestellt und die Beobachtung dann erklärt. Am Ende wird euch eine Aufgabe gestellt. Diese Aufgabe erledigt ihr bitte sofort im Anschluss an das Video. Dazu braucht ihr entweder ein Periodensystem oder ihr recherchiert die nötigen Infos direkt im Netz. Eure Lösung schickt ihr bitte in Form eines Fotos als Antwort auf den Arbeitsauftrag, den ich euch morgen um 08:10 Uhr über den Schulmanager anzeigen lasse.

Am Freitag machen wird eine Videokonferenz über MS Teams, um eure Ergebnisse sowohl in Bio als auch Chemie zu besprechen. Viel Erfolg!

Distanzunterricht Donnerstag 21.01. Bio

In der letzten Bio-Einheit habt ihr Grundbegriffe der Ökologie kennengelernt. Ökosystem, Biotop, Biozönose und Produzenten, Konsumenten, Destruenten solltet ihr definieren können. Wenn ihr euch nicht mehr genau erinnern könnt, dann ladet den Hefteintrag herunter und frischt euer Wissen wieder auf!

Ökologie-Skript: Teil 1 "Grundbegriffe" als pdf-Datei

Analysiert nun die folgenden Bildpaare. Auf beiden sind Lebewesen der selben Art zu sehen, die sich jedoch in gewisser Weise unterscheiden. Überlegt, welcher Faktor diese Unterschiede hervorgerufen haben könnte!

Viele Laubbäume werfen im Winter all ihre Blätter gleichzeitig ab. Grund dafür ist die Wasserverfügbarkeit. Aufgrund von Frost steht den Bäumen kein flüssiges Wasser mehr im Boden zur Verfügung. Über die Blätter würde aber weiterhin Wasser verdunsten, was Probleme verursacht. Außerdem würden die Zellen des Blattes beim Gefrieren platzen und das Gewebe wäre zerstört (ähnliches passiert z.B. wenn man eine Erdbeere einfriert. Nach dem Auftauchen ist sie quasi Matsch).

Was könnte hier das unterschiedliche Aussehen hervorgerufen haben? (Zum Vergrößern der Bilder anklicken)

Die dicht an dicht stehenden Kiefern wachsen alle gleich schnell in die Höhe. Im unteren Bereich lohnt es sich keine Äste mit Nadeln zu erzeugen, weil dort kein Licht hinkommt. Daher sind diese Bäume nur an der Spitze benadelt, während die freistehende Kiefer bis auf den Boden grüne Nadeln erzeugt.

Letzer Vergleich: Welcher Faktor hat hier Einfluss genommen?

Die oberen Bilder zeigen drei Beispiele für Faktoren, die ein Lebewesen beeinflussen können. Schreibt diese auf ein Blatt Papier und findet noch fünf weitere! Denkt dabei an Tiere, Pflanzen, Pilze, Einzeller und Bakterien!

- Temperatur, Licht, Parasiten,

- z.B.: Wasserverfügbarkeit (bzw. Feuchtigkeit),

- Mineralstoffgehalt (gedüngter Boden oder nicht),

- Räuber-Beute-Verhältnis (wie viele Feinde gibt es in dem Revier, in dem ein Tier lebt),

- Konkurrenz (wie viele andere Tiere/Pflanzen leben im gleichen Gebiet)

- Krankheitserreger

Diese Parameter kann man in zwei Gruppen einteilen. Macht das und überlegt euch Überbegriffe für beide Gruppen!

Die richtigen Fachbegriffe (biotisch und abiotisch) habt ihr vielleicht nicht gewusst, aber den Unterschied beschreiben konntet ihr wahrscheinlich ganz gut: Die eine Gruppe enthält Faktoren, die mit Lebewesen zusammenhängen (deswegen 'bio'tisch). Die andere Gruppe eher physikalische, chemische Parameter (deswegen abiotisch; die Vorsilbe a bedeutet oft eine Umkehrung des Begriffs: Wenn sich jemand asozial verhält, dann verhält er sich nicht sozial)

Das WW auf dem Doppelpfeil steht für "Wechselwirkungen". Das bedeutet: Ein Parameter der einen Gruppe kann Einfluss haben auf einen Parameter der anderen Gruppe. Überlegt euch zwei solche Fälle und skizziert diese! ("Skizzieren" heißt hier nicht "zeichnen", sondern "mit Worten grob umschreiben".)

- Zum Beispiel: Eine Pflanzen ist von Blattläusen befallen. Wenn es wärmer wird, vermehren sich diese schneller und schaden der Pflanze stärker. Der Faktor Temperatur hat hier Einfluss auf den Faktor Parasit.

- Misteln sind Pflanzen (vielleicht bekannt aus Asterix und Obelix), die auf den Ästen von Bäumen wachsen und dessen Wasserleitungsbahnen anzapfen. Selbst wenn für den Baum genügend Wasser vorhanden wäre, könnte es sein, dass durch die Mistel die Verfügbarkeit knapp wird. Hier hat also der Faktor Parasit einen Einfluss auf den Faktor Wasserverfügbarkeit.

- Lest nun die Seiten 64 - 65 im Buch!

- Wenn ihr fertig seid, schließt das Buch und legt es beiseite!

- Klickt auf "Fragen anzeigen" und überprüft, ob ihr die Inhalte des Textes anhand der Fragen wiedergeben könnt!

- Lösung 8 sagt euch, ob ihr richtig gelegen habt.

- Das folgende Bild zeigt die Blättchen eines Waldsauerklees. Sie hängen teilweise nach unten, so als ob die Pflanze welken würde. Dies ist jedoch nicht der Fall. Zeige auf, welcher Umweltfaktor dafür verantwortlich ist!

- Nenne drei weitere Faktoren, die in der oberen Aufzählung noch nicht vorkommen, für den Sauerklee aber laut Text eine wichtige Rolle spielen! Orden die Faktoren den Begriffen "biotisch" oder "abiotisch" zu.

- Pflanzen scheinen ihren Fressfeinden oft hilflos ausgeliefert zu sein. Das stimmt nicht immer. Es gibt viele Strategien, wie sich Pflanzen vor dem Gefressenwerden schützen können. Beschreibe die Strategie des Sauerklees!

- Erkläre, was man unter dem Begriff "Mykorrhiza" versteht!

- Der Wald-Sauerklee ist sehr empfindlich was Sonneneinstrahlung angeht. Um sich vor einer Überlastung zu schützen klappt der seine Blättchen bei zu starkem Lichteinfall nach unten

- Abiotisch: pH-Wert (wie sauer / alkalisch ist der Boden), mechanische Kräfte, wie z.B. Wind; Biotisch: Symbiose mit Pilzen

- Der Wald-Sauerklee produziert spitze Oxalat-Kristalle. Die erschweren das Fressen der Blätter durch Schnecken oder andere Pflanzenfresser

- Als Mykorrhiza bezeichnet man das Zusammenleben einer Pflanze mit einem Pilz zum gegenseitigen Nutzen (Symbiose). Der Pilz besitzt ein großes Netzwerk an Hyphen, mit denen er Wasser und Mineralstoffe aus einem großen Bereich des Bodens aufnehmen kann. Über eine Verbindung mit dem Pilz können diese Stoffe zum Waldsauerklee gelangen. Umgekehrt liefert der Waldsauerklee organische Stoffe (wie. z.B. Zucker), die der Pilz nicht selbst herstellen kann.

Diese Einheit endet hier. Am Ende der nächsten Einheit wird es einen Hefteintrag geben, den ihr euch hier herunterladen und ins Heft kleben bzw. in eurem Ordner abheften könnt.

Distanzunterricht Freitag, 15.01. Bio/Chemie

MS Teams Konferenz ab 08:45 Uhr. Es werden die Aufgaben der letzten Einheit besprochen.

Distanzunterricht Donnerstag, 14.01. Chemie

Um 08:15 Uhr findet die BBB-Konferenz Konferenz in MS Teams statt, um die Anwesenheit zu kontrollieren. Bis dahin macht ihr ab 08:00 Uhr bitte folgendes:

Scrollt auf dieser Seite nach unten bis zum Abschnitt "Distanzlernen für Donnerstag, 17.12.". Wiederholt die dort gestellte Aufgabe im ersten lilafarbenen Block "Bindungsarten". Das sollte in 15min. zu schaffen sein. Tretet dann bitte der MS-Teams Konferenz bei.

Nach der Anwesenheitskontrolle bearbeitet ihr bitte die folgenden Aufgaben alleine. Sollte MS Teams stabil laufen, können wir das gerne in Form von Gruppenarbeiten mit anschließender Besprechung durchführen. Sollte die Verbindung schlecht sein oder abbrechen, könnt ihr die Aufgaben hier auch alleine bearbeiten.

Wechselt um 08:45 Uhr auf jeden Fall zum Biologie-Auftrag!

Aufgaben:

- Salze 1

Formuliere die chemische Gleichung zur Bildung von Natriumoxid aus den Elementen

- Bestimme die Anzahl an Valenzelektronen von Natrium und Sauerstoff.

- Leite daraus ab, welche Ionen diese Stoffe bilden werden

Na --> Na+ + e-

O + 2e- --> O2-

(Eine chemische Gleichung ist hier nicht unbedingt nötig, es genügt, wenn ihr die richtigen Ionen ableiten könnt)

- Aus den Ionen muss sich ein Salz bilden, das insgesamt neutral ist. In welchem Verhältnis müssen sich die Ionen dazu zusammen finden?

- Wie formuliert man das als chemische Formel?

2 Na+ und 1 O2- Teilchen ergeben insgesamt die chemische Formel Na2O

- Nun kann man beginnen die chemische Gleichung aufzustellen. Dabei ist darauf zu achten, dass Sauerstoff zur HONClBrIF-Gruppe gehört!

- Alle Edukte links, Reaktionspfeil, Produkt rechts und ausgleichen bitte!

4 Na + O2 --> 2Na2O

- Salze 2

Begründe, warum Salze in der Regel einen sehr hohen Siedepunkt haben, Moleküle eher niedrigere!

Eine gute Begründung enthält folgende Aspekte:

- Man erklärt zunächst, was "Sieden überhaupt bedeutet"!

Beim "Sieden" müssen die Teilchen, aus denen sich ein Stoff zusammensetzt voneinander getrennt werden.

- Dann kann man darauf eingehen, warum die Siedetemperatur ganz generell unterschiedlich sein kann, wovon sie also allgemein abhängt!

Es kommt auf die Kräfte an, welche die Teilchen zusammenhält.

- Jetzt kann man konkret werden und auf die hier vorliegenden Unterschiede dieser Kräfte eingehen!

Salze bestehen aus Ionen, die alle geladen sind. Unterschiedlich geladene Teilchen ziehen sich (stark) an, daher haben Metalle im Vergleich zu Molekülen hohe Siedepunkte. Moleküle sind in der Regel nämlich neutral. Sie ziehen Nachbarmoleküle kaum an. Daher lassen sie sich leicht (schon bei geringen Temperaturen) voneinander trennen und der Stoff siedet.

Warum sich Moleküle doch etwas gegenseitig anziehen und manche Moleküle daher schon höhere Siedepunkte besitzen können, besprechen wir demnächst.

- Moleküle

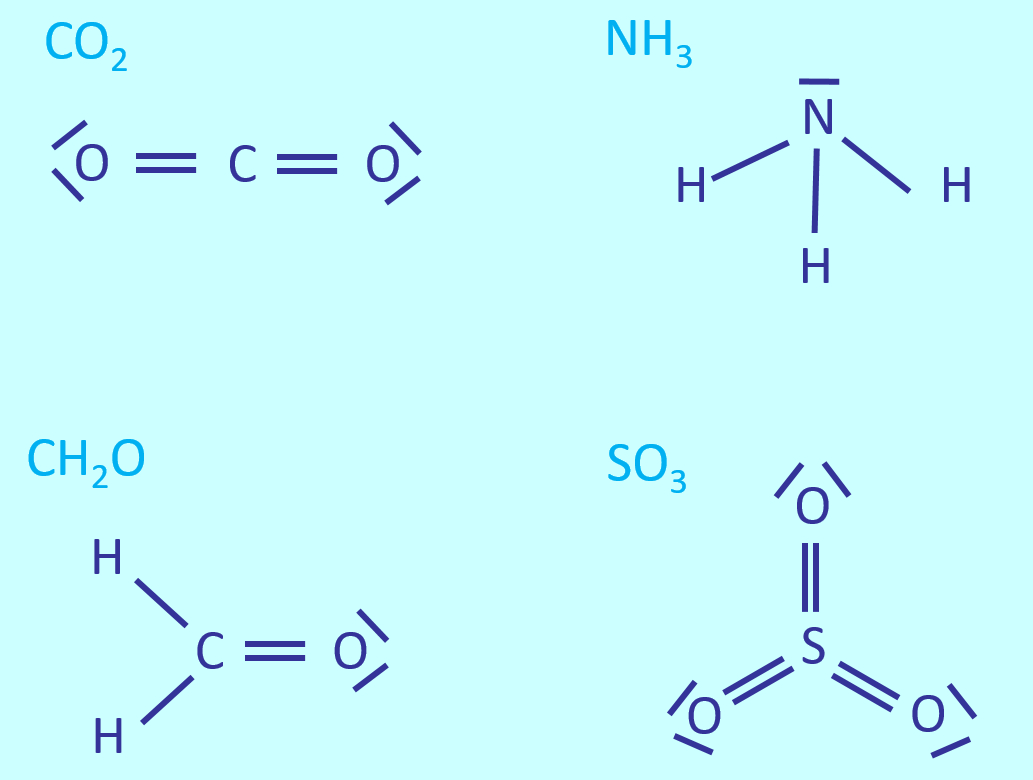

Zeichnet die Valenzstrichformeln für: CO2, NH3, CH2O, SO3

- Metalle

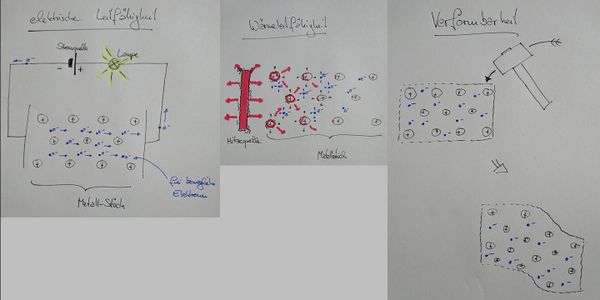

Begründe, warum Metalle in der Regel sehr gute elektrische Leiter sind!

- Es bietet sich an, hier zunächst den Aufbau von Metallen zu beschreiben.

Man kann das natürlich auch mit Worten beschreiben, dann sollten auf jeden Fall die Begriffe "positiv geladenene Atomrümpfe" und "frei bewegliches Elektronengas" auftauchen. Eine Skizze sieht so aus:

- Jetzt stellt man den Zusammenhang mit der elektrischen Leitfähigkeit her!

Elektrisch leitend ist ein Stoff dann, wenn geladene Teilchen durch ihn fließen können. Hier sind frei bewegliche, negativ geladene Elektronen vorhanden. Damit sind alle Bedingungen erfüllt.

Distanzunterricht Donnerstag, 14.01. Bio

In den letzten Stunden vor den Weihnachtsferien ging es um Prozesse, die sich auf molekularer Ebene abspielen. Ihr habt gesehen, wie in den Mitochondrien energiereiches ATP aus Zucker und Sauerstoff hergestellt wird. Das Thema war im Prinzip abgeschlossen und wir machen einen großen Sprung zur Ökologie.

Das Wort ist euch sicher geläufig, die genaue Bedeutung wahrscheinlich nicht unbedingt. Ihr seht unten zwei Videos, die sich mit Grundbegriffen der Ökologie beschäftigen. Die Videos besitzen eine hohe Informationsdichte und sind unter Umständen etwas schnell. Trotzdem sind sie ganz gut gelungen und bieten vielleicht etwas Abwechslung. Es werde euch hier Ausschnitte abgespielt. Auf yt direkt könnt ihr die Videos aber auch ganz anschauen.

Schaut beide Videos und bearbeitet anschließend die Aufgaben darunter!

Aufgaben:

Klickt zunächst auf folgenden Link. Ihr gelangt zu einer Seite, die "Eco-Spheres" verkauft. Ein angeblich ursprünglich von der NASA entwickeltes "Ökosystem" für den Schreibtisch. Lest die Produktinformationen und kehrt dann wieder hierher zurück!

Zur Eco-Sphere

Aufgaben:

- Wende die soeben gelernten Fachgriffe an und ordnen ihnen die richtigen Objekte aus der Eco-Sphere zu!

- Was an der Eco-Sphere ist Biotop, was Biozönose?

- Welche Organismen sind Produzenten, Konsumenten und Reduzenten?

- Biotop: Glasgefäß, Steinchen, Muschel-Schalen (Das Gefäß enthält keine lebenden Muscheln) Gorgonie, Wasser; Biozönose: grüne Faden- und braune Flächen-Algen, Garnelen, Mikroorganismen

- Produzenten: grüne Faden- und braune Flächen-Algen, Konsumenten: Garnelen, Reduzenten: Mikroorganismen

Es gibt drei Begriff, die eher aus der Physik stammen und die Wechselwirkung von Systemen mit ihrer Umgebung beschreiben:

- Offene Systeme

Offen bedeutet, dass SOWOHL Energie mit der Umgebung ausgetauscht werden, ALS AUCH Stoffe

- Geschlossene Systeme

Bei geschlossenen System kann zwar Energie mit der Umgebung ausgetauscht werden, allerdings keine Stoffe

- Isolierte Systeme

Isolierte System stehen in überhaupt keinem Austausch mit der Umgebung.

Ökosysteme sind in der Regel offene Systeme. Betrachten wir einen See: Ein im See lebender Frosch könnte den See durchaus verlassen und in den angrenzenden Wald hüpfen und dort Kot absetzen. Damit wären Stoffe aus dem See in die Umgebung gelangt. Umgekehrt könnte auch ein Ente von weit her angeflogen können und Fischeier, die an ihrem Gefieder hingen im See hinterlassen. Damit wären Stoffe in den See aus der Umgebung eingetragen worden.