Q11 1b2 2020 21

Inhaltsverzeichnis

Distanzunterricht Montag, 08.02.

- Zu bearbeiten: Am besten heute. Ihr könnt gerne zusammen an dieser Einheit arbeiten, indem ihr euch über ein Kommunikations-Tool eurer Wahl Kontakt aufnehmt.

- Zur Bearbeitung benötig ihr das Schulbuch, einen Zettel und einen Stift.

- Die Bearbeitungszeit wird 90 Minuten sicher nicht überschreiten.

- Die optionalen Inhalte sind jedoch nicht in die Bearbeitungszeit mit eingerechnet.

Wie in der letzten Unterrichts-Stunde angedeutet hat das Analysieren von Stammbäumen eine ganz praktische Bedeutung: Man kann damit z.B. die Wahrscheinlichkeit ableiten, mit der ein Kind geboren wird, das Träger einer Erbkrankheit ist.

- Lest zunächst auf S. 109 in der linken Spalte die Absätze 1, 2 und 4

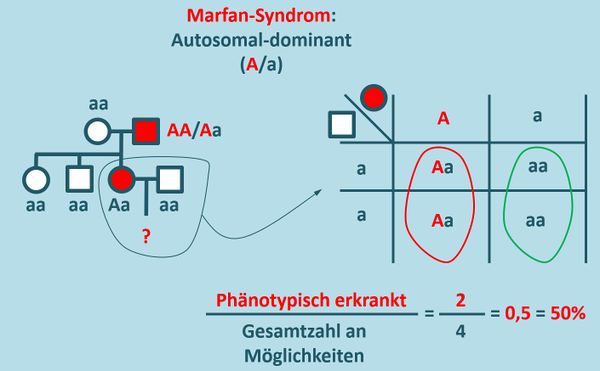

- Zeichnet unter Angabe aller möglichen Genotypen einen Stammbaum für eine Familie, in der ein autosomal-dominant vererbtes Merkmal (z.B. das Marfan-Syndrom) vorkommen soll: Ein gesunder Mann heiratet eine Frau, die das Marfan-Syndrom zeigt. Die beiden Geschwister der Frau (ein Bruder, eine Schwester) sind phänotypisch unauffällig, ebenso wie die Mutter. Der Vater litt allerdings auch am Marfan-Syndrom.

- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Kind des eingangs genannten Paares das Marfan-Syndrom aufweisen wird.

- Es gibt einen berühmten Fall von einer Frau, die das Marfan-Syndrom zeigt. Wer will, kann Lizzie Velásquez recherchieren.

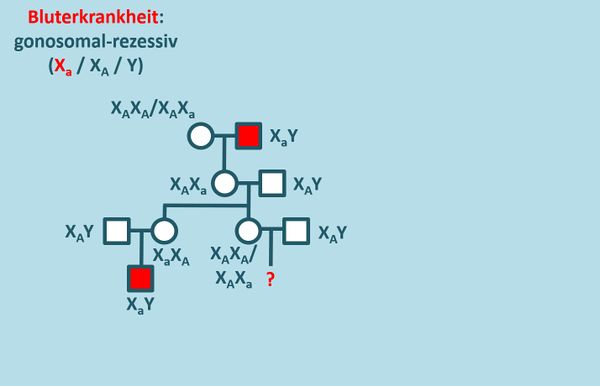

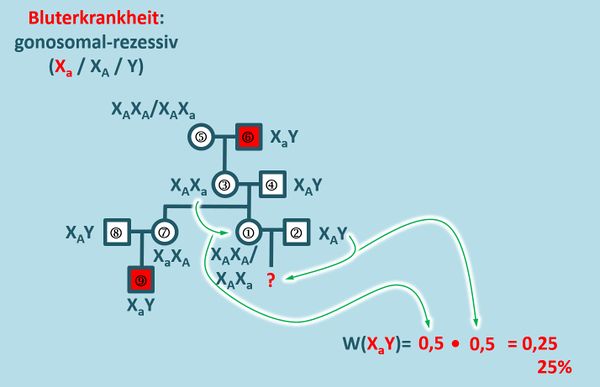

Die Aufgabe 1 auf der S. 110 beschäftigt sich mit einer Familie, in der die Bluterkrankheit vorkommt. Diese wird gonosomal-rezessiv vererbt. Löst die Aufgabe mit folgender Änderung: ... Ermitteln Sie über einen Stammbaum der Familie das Risiko, mit dem ein Kind dieser Frau ebenfalls bluterkrank sein wird.

- Zeichnet zunächst den Stammbaum unter Angabe aller möglichen Genotypen!

- Berechnet jetzt die Wahrscheinlichkeit für ein Kind, das an der Bluterkrankheit leidet

Die Gesamtwahrscheinlichkeit ergibt sich aus der Multiplikation der Einzelwahrscheinlichkeiten. Fälle, die zu 100% eintreten, brauchen nicht berücksichtigt werden (weil sie in der Multiplikation als Faktor 1 auftreten würden und das Ergebnis nicht verändern).

- Betrachten wir zunächst die Mutter 1:

Sie könnte die den Genotyp XAXa oder XAXA besitzen. Dies hängt von ihrer Mutter (3) ab. Von ihrem Vater (4) erhält sie in jedem Fall XA. Xa kann der Vater nicht besitzen, sonst wäre er krank.

Das die Mutter (3) tatsächlich Konduktorin ist (Genotyp XAXa) ist aufgrund ihrer Eltern (5) und (6) sicher.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit trägt die Frau (1) nun den Genotyp XAXa?

Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten: Entweder sie erhält von ihrer Mutter (3) XA oder Xa. In einem von zwei Fällen also. Das entspricht einer Wahrscheinlichkeit von 50% (oder 0,5).

- Betrachten wir nun den Vater (2):

Nachdem er gesund ist, muss er den Genotyp XAY besitzen. Wenn er das Chromosom XA an sein Kind weitergibt, wird es eine Tochter, die gesund ist. Gibt er das Y-Chromosom weiter, wird es ein Junge. Ob dieser krank ist oder nicht, hängt vom X-Chromosom der Mutter ab.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit gibt der Mann (2) nun ein Y-Chromosom weiter?

Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten: Entweder XA oder Y. In einem von zwei Fällen also. Das entspricht einer Wahrscheinlichkeit von 50% (oder 0,5).

- Beide Wahrscheinlichkeiten miteinander multipliziert ergibt eine Wahrscheinlichkeit von 25%, mit der ein krankes Kind (ein Junge) auf die Welt kommt.

Das letzte Beispiel zeigt auch, dass es bei rezessiv vererbten Merkmalen einen entscheidenden Unterschied macht, ob eine phänotypisch gesunde Person heterozygot ist, also den Genotyp Aa bzw. XAXa besitzt oder homozygot ist, also den Genotyp AA bzw. XAXA besitzt. Lange Zeit gab es keine Möglichkeit (außer in bestimmten Fällen über Stammbaum-Betrachtungen) zu testen, ob eine Person heterozygot ist. Inzwischen gibt es für einige Krankheiten gentechnische Nachweis-Methoden.

Ein schon etwas älterer "Heterozygoten-Test" nutzt eher die Prozesse im Stoffwechsel von Menschen aus.

- Lest auf S. 108 den Text über Phenylketonurie (PKU) (1. Absatz link + 2. und 3. Absatz rechts) und auf der S. 109 den Abs. 5 (rechte Spalte)

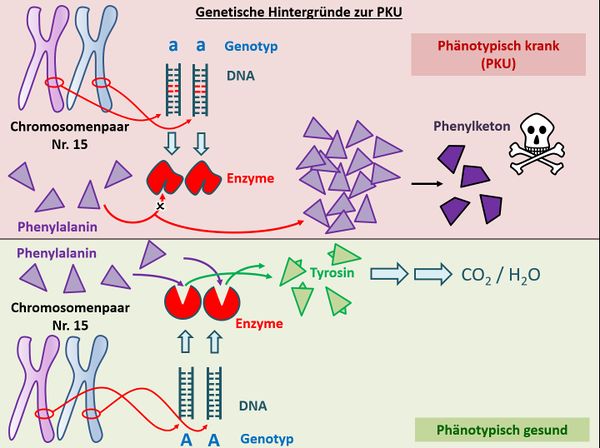

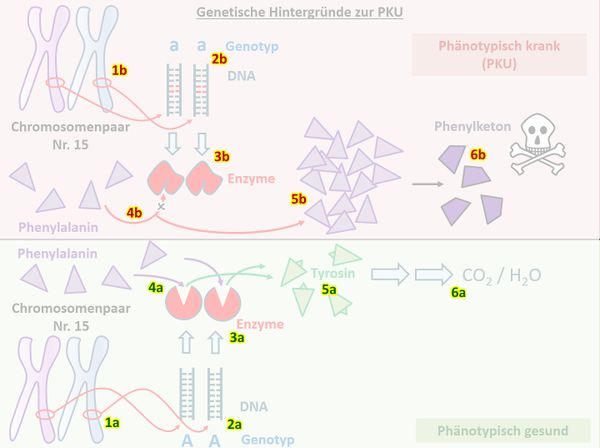

- Betrachtet anschließend das folgende Bild und beschreibt es mit eurem soeben erworbenen Fachwissen. Sprecht dabei laut! Am besten ihr holt euch jemanden dazu, der gerade Zeit hat, z.B. eure Eltern, die sich bestimmt wahnsinnig freuen werden! Wenn ihr das nicht möchtet, dann erzählt es wenigstens einem Gegenstand auf eurem Schreibtisch, laut!

Z.B.: Menschen besitzen von jedem Chromosom ein homologes Paar. Auf diesen Chromosomen gibt es Orte, die z.B. für die sichtbare Ausprägung eines Merkmals mitverantwortlich sind. Diese Orte nennt man auch Gene (1a/1b). Die Gene bestehen aus DNA, die aber nicht immer gleich ist. Häufig gibt es verschiedene Varianten von DNA-Abschnitten, die in einem Gen sitzen (2a/2b). Diese Varianten heißen Allele. Im Normalfall sorgt ein Allel auf dem Chromosom Nr. 15 (das konnten ihr nicht wissen) für die Bildung des Enzyms Phenylalaninhydroxylase (3a), welches in der Lage ist, mit der Nahrung aufgenommenes Phenylalanin in Tyrosin umzuwandeln (4a). Dieses wird von anderen Enzymen, die hier nicht relevant sind, in CO2 und H2O zerlegt (5a, 6a).

Bei Menschen mit Phenylketonurie befindet sich auf dem entsprechenden Gen ein Allel, welches nicht zur Bildung des korrekten Enzyms führt (2b/3b). Mit der Nahrung aufgenommenes Phenylalanin kann nicht weiterverarbeitet werden (4b) und reichert sich im Körper an (5b). In einer Nebenreaktion entsteht Phenylketon (6b) was sich äußerst toxisch auf die Entwicklung von Nervenzellen auswirkt.

Wird die Krankheit nicht erkannt, entwickeln Kinder mit PKU schwerste Behinderungen. Diese Fehlentwicklung lässt sich einfach vermeiden, indem man eine strenge Diät einhält, bei der kein Phenylalanin in der Nahrung vorkommt.

- Recherchiert Lebensmittel, die viel bzw. kaum Phenylalanin enthalten!

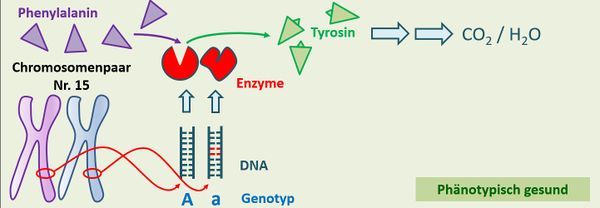

- Im Buchtext wurde bereits der Genotyp Aa angesprochen. Zeichnet diesen Fall nach dem gleichen Schema wie auf der Folie oben!

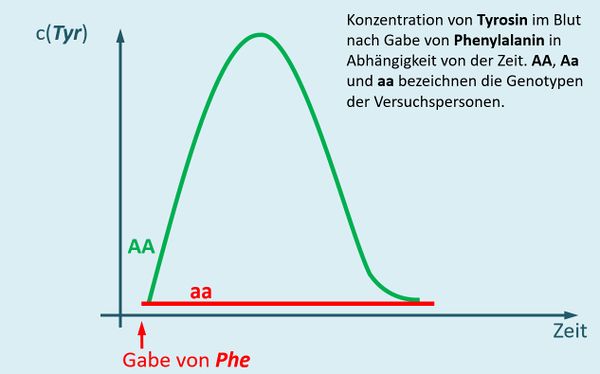

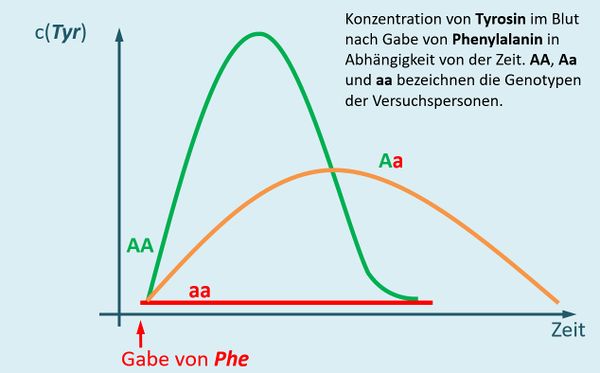

Der Heterozygoten-Test auf Phenylketonurie wird bei nahezu allen Neugeborenen durchgeführt und kann nach folgendem Muster erfolgen (heutzutage macht man das allerdings anders): Man spritzt einer Person Phenylalanin und misst im Anschluss regelmäßig den Tyrosin-Gehalt im Blut.

- Zeichne ein Diagramm, das die Tyrosin-Konzentration im Blut nach der Gabe von Phenylalanin in Abhängigkeit von der Zeit zeigt. Einmal für den Fall, dass die betroffene Person den Genotyp AA besitzt und mit einer zweiten Kurve den Genotyp aa.

Bei Personen mit dem Genotyp AA werden zwei funktionstüchtige Enzyme gebildet, die Phenylalanin zu Tyrosin umwandeln. Das bedeutet, dass nach der Gabe von Phenylalanin der Tyrosin-Gehalt stark ansteigen muss. Tyrosin wird jedoch weiterverarbeitet, insofern fällt nach einiger Zeit der Tyrosin-Spiegel wieder.

Bei Personen mit dem Genotyp aa werden zwei funktionslose Enzyme gebildet. Phenylalanin wird nicht weiterverarbeitet, es taucht kein zusätzliches Tyrosin im Blut auf.

- Zeichne in das Diagramm nun den Verlauf ein, der sich ergeben sollte, wenn die betrachtete Person heterozygot (Genotyp Aa) ist.

Personen mit dem Genotyp Aa bilden teilweise intakte, teilweise defekte Enzyme. Die intakten können Phenylalanin abbauen. Aber eben nicht so schnell im Vergleich zur Situation bei Menschen mit dem Genotyp AA, die doppelt so viele intakte Enzyme herstellen. Die Kurve steigt daher nicht so schnell, hält aber länger an.

Ende der ersten Stunde. Kurze Pause :) - Die zweite Hälfte wird kürzer.

- Eine detailliertere Übersicht über Pränatale Diagnostik bietet z.B. diese Seite: Familienplanung.de

Zu Beginn der Vererbungslehre haben wir einfach Fälle betrachtet. Zum Beispiel bei Erbsen: Die Farbe der Samen wurde von einem Gen bestimmt. Je nachdem welche Allelkombination vorlag, waren die Früchte gelb oder grün. Ähnlich war es bei den Farben der Blüten oder der Oberflächenbeschaffenheit der Samen (rund oder runzelig). Dieser Zusammenhang gilt jedoch nicht streng. Folgende Effekte treten auf:

- Polyphänie: Ein Gen sorgt nicht nur für die Ausprägung eines Merkmals am Körper, sondern es werden gleich ganz viele Merkmale beeinflusst. Bsp.: Das Marfan-Syndrom. Ein einziges defekten Allel sorgt hier für eine ganze Reihe von Veränderungen: Herzfehler, Augenfehler, Verlängerung der Gliedmaßen etc.

- Polygenie: Ein Merkmal wird von vielen Genen beeinflusst. Bsp.: Die Hautfarbe. Es gibt nicht ein Gen, welches die Hautfarbe bestimmt, sondern viele. Damit kann man sehr gut erklären, warum Menschen nicht einfach weiß, schwarz oder braun sind, sondern sehr viele Zwischenstufen denkbar sind.

- Modifikation: Ein Merkmal wird nicht (nur) von den Genen bestimmt, sondern ein Umweltfaktor sorgt für die Veränderung des Merkmals. Bsp.: Auch hier könnte man die Hautfarbe anführen. Jeder weiß, dass die Haut dunkler wird, wenn man sie der Sonne aussetzt. Der Umweltfaktor "Sonne" sorgt hier also für eine Veränderung des Merkmals "Hautfarbe".

- Lest S. 100 und bearbeitet die Aufgabe 2 und Aufgabe 4!

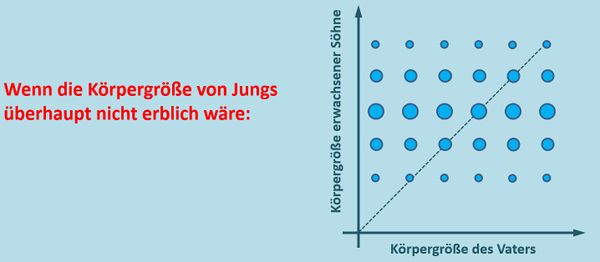

- Aufgabe 2: Wenn die Körpergröße keinerlei genetischen Anteil hätte, dann dürften sich die Verteilungsmuster bei Männern verschiedener Größen nicht unterscheiden. Egal wie groß ein Mann ist, es müsste immer das selbe Verteilungsmuster bezüglich der Körpergröße seiner Söhne herauskommen. Die Abbildung zeigt nur eine Möglichkeit. Andere wären denkbar:

- Aufgabe 4: Im Schnitt sind die Söhne immer etwas größer als ihre Väter: Es befinden sich mehr und größere Punkte über der Mittelgeraden (heißt das Ding so? - Also die rote Linie in der Abbildung im Buch?). Wenn sich dieser Trend fortsetzt, werden Männer (im Schnitt) immer größere Söhne zeugen und langfristig werden Männer damit selbst immer größer.

- Zur Vererbung der Hautfarbe: Recherchiert die Zwillinge Leo und Ryan.

Beendet jetzt die Arbeit in Biologie und macht erst etwas anderes, geht... spielen?! Lest zu einem späteren Zeitpunkt die S. 100, 108-109 und bearbeitet die unten stehenden Aufgaben. Der Hefteintrag wurde bereits hochgeladen.

Wie schon erwähnt, werden heutzutage oft genetische Tests herangezogen werden, um Aussagen über mögliche Veranlagungen zu machen. Die Tests sind in den letzten Jahren immer billiger und genauer geworden.

- Lest auf der S. 109 den Abs. 3 über Chorea Huntington!

- Fasst die (eher ethischen) Probleme solcher Tests in diesem speziellen Fall zusammen!

z.B.: Mit einem positiven Test auf Chorea-Huntington könnte ein Konflikt entstehen: Eine Person, die sich ein Kind wünscht muss dann mit der Tatsache leben, dass eine 50%ige Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Kind ebenfalls an dieser schweren, unheilbaren Krankheit erkranken wird.

Rosafarbene Hortensien (das sind Pflanzen. Wenn ihr die nicht kennt: Hier klicken) können mit einem einfachen Trick "umgefärbt" werden.

- Recherchiert eine Methode, rosafarbene Hortensien blau zu färben!

- Was hat das mit der letzten Unterrichtseinheit zu tun?

Die Blaufärbung wird (bei bestimmten Sorten) sowohl durch den pH-Wert des Bodens, als auch durch Aluminiumsalze im Boden verursacht. Das betrachtete Merkmal (Blütenfarbe) wird hier also nicht (nur) von Genen bestimmt sondern von einem Umweltfaktor. Insofern handelt es sich hier eine Modifikation.

Hefteinträge

1. Strukturelle Grundlagen des Lebens

- 1.1 Organisation und Funktion der Zelle

- 1.2 Ausgewählte Zellorganellen im Detail

- 1.3 Enzyme

2. Stoffwechselvorgänge

- 2.1 bekannte Begriffe als pdf-Datei

- 2.2 Die Fotosynthese im Detail

- 2.2.1 Die Abhängigkeit der Fotosynthese-Rate von verschiedenen Faktoren

- Abh. von der Lichtstärke

- Abh. von der Temperatur

- Abh. vom CO2-Gehalt als pdf-Datei

- Abh. von der Wellenlänge des Lichts als pdf-Datei

- 2.2.2 Die Fotosynthese besteht aus zwei Reaktionsschritten als pdf-Datei

- 2.2.3 Die lichtabhängige Reaktion als pdf-Datei

- 2.2.4 Die lichtunabhängige Reaktion als pdf-Datei

- 2.3 Der Abbau von Glukose zur Energiegewinnung

- 2.3.1 Verschiedene Abbauwege als pdf-Datei

- 2.3.2 Der erste Schritt: Die Glykolyse +

- 2.3.3 Zerlegung des C-Gerüstes: oxidative Decarboxylierung und Zitronensäurezyklus +

- 2.3.4 Die Atmungskette: Energiegewinnung (in Form von ATP) durch Aufbau eines H+-Gradienten als pdf-Datei

- ausgefüllte ABs als pdf-Datei

- 2.3.5 Energiebilanz des Glukoseabbaus +

- 2.3.6 Wozu Gärung? als pdf-Datei

3. Genetik

- 3.1 Der Zellkern als Steuerzentrale der Zelle

- 3.1.1 Ein klassischer Versuch +

- 3.1.2 Der Bau von Chromosomen +

- 3.1.3 Das Karyogramm des Menschen als pdf-Datei

- 3.2 Die Weitergabe genetischer Information

Das ausgefüllte Arbeitsblatt zum Vergleich von Mitose und Meiose gibt es hier

.

- 3.3 Vererbung

- 3.3.1 Die Vererbung des Geschlechts als pdf-Datei

- 3.3.2 Gregor Mendels Werk +

- 3.3.2.1 Klassische Versuche +

- 3.3.2.2 Erklärung mit Hilfe der Chromosomen-Theorie als pdf-Datei

- 3.3.2.3 Die Rückkreuzung +

- 3.3.2.4 Der intermediäre Erbgang +

- 3.3.2.5 Dihybride Erbgänge +

- 3.3.2.6 Aufgaben als pdf-Datei

- 3.3.3 Genkopplung: Ausnahmen von der dritten Mendelschen Regel

- 3.3.3.1 Die Versuche von T. H. Morgan als pdf-Datei

- Aufgaben (Löwenmäulchen, Meerschweinchen) mit Lösungen: Hier klicken

- 3.3.3.2 Ausnahmen von der Ausnahme: Kopplungsbrüche als pdf-Datei

- Aufgabe (Tulpen) mit Lösung: als pdf-Datei

- 3.3.4 Erbgänge beim Menschen

- 3.3.4.1 Zusammenfassung des Lernzirkels als pdf-Datei

- 3.3.4.3 Wahrscheinlichkeitsberechnungen als pdf-Datei

- 3.3.4.4 Der Heterozygotentest als pdf-Datei

Neu, 15.02.: Buch, S. 92 - 93

- 3.3.4.5 Genommutationen als pdf-Datei

Lernstoff für Schulaufgabe

Ab Kapitel 2 "Stoffwechselvorgänge" im Skript. Seiten im Buch:

- S. 32 (Grundlegende Begriffe)

- S. 34 Äußere Einflüsse auf die Fotosynthese

- S. 36 - 37 Pflanzen brauchen blaues oder rotes Licht

- S. 38 - 39 Zweigeteilte Fotosynthese / Versuche

- S. 40 - 41 Die lichtabhängige Reaktion

- S. 42 - 43 Die lichtunabhängige Reaktion

- S. 47 Verarbeitung der Glukose

- S. 48 - 49 Die Atmung

- S. 50 - 51 Abbau der Glukose

- S. 52 Gärung

- S. 53 Stoffwechsel im Überblick

- S. 82 Karyogramm des Menschen

- S. 84 - 85 Interphase und Mitose

- S. 88 - 89 Befruchtung und Meiose

- S. 90 Vererbung des Geschlechts

- S. 94 - 97 Mendelsche Vererbungslehre

Termine

kleiner angesagter Leistungsnachweis: Donnerstag, 01.10. (erledigt)