Benutzer:Thomas Lux/Test Q11-Struktur

Arbeitsauftrag 8

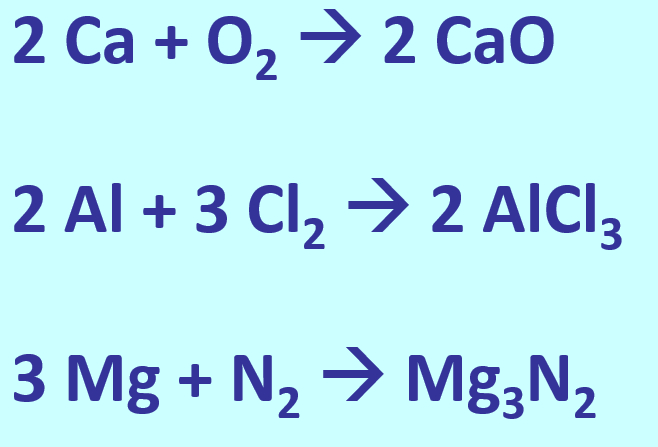

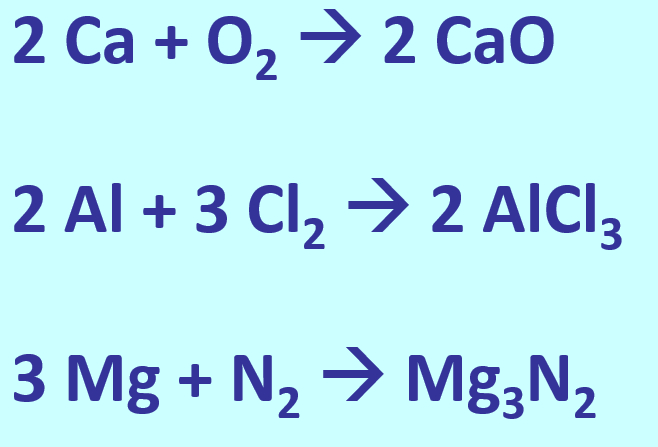

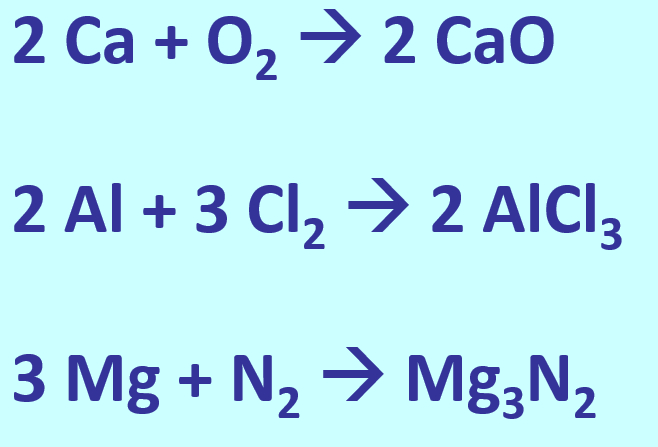

Bei der Bildung von Salzen reagiert ein Metall mit einem Nichtmetall. Das Metall gibt Elektronen ab und es entstehen positiv geladene Metall-Kationen. Das Nichtmetall nimmt Elektronen auf und es entstehen negativ geladene Anionen. Aufgrund der unterschiedlichen Ladungen ziehen sich diese Ionen stark an und bilden ein festes Gitter. Nur durch starke Energiezufuhr (z.B. hohe Temperaturen) lassen sich diese Anziehungskräfte überwinden und Salze verflüssigen oder verdampfen.

Bei der Bildung von Salzen reagiert ein Metall mit einem Nichtmetall. Das Metall gibt Elektronen ab und es entstehen positiv geladene Metall-Kationen. Das Nichtmetall nimmt Elektronen auf und es entstehen negativ geladene Anionen. Aufgrund der unterschiedlichen Ladungen ziehen sich diese Ionen stark an und bilden ein festes Gitter. Nur durch starke Energiezufuhr (z.B. hohe Temperaturen) lassen sich diese Anziehungskräfte überwinden und Salze verflüssigen oder verdampfen.

In einem Stück Metall gibt es nur Metall-Atome. Diese zeigen das Bestreben, Elektronen abzugeben, um Edelgaskonfiguration zu erreichen. Bei der Bildung eines Salzes sind Reaktionspartner vorhanden, die diese Elektronen aufnehmen können und damit ebenfalls Edelgaskonfiguration erreichen: Die Nichtmetall-Atome.

In einem Stück Metall gibt es nur Metall-Atome. Diese zeigen das Bestreben, Elektronen abzugeben, um Edelgaskonfiguration zu erreichen. Bei der Bildung eines Salzes sind Reaktionspartner vorhanden, die diese Elektronen aufnehmen können und damit ebenfalls Edelgaskonfiguration erreichen: Die Nichtmetall-Atome.

Im Magnesium-Stück gibt es aber keine aufnehmenden Partner. Es sind nur Mg-Atome vorhanden, die alle ihre Valenzelektronen abgeben wollen. Eine Bindung kann in Metall-Stücken also nicht dadurch zustande kommen, dass sich unterschiedlich geladene Ionen bilden

Selbst wenn ein Mg-Atom mit all seinen VE (sind ja nur zwei) Bindungen zu einem weitern Mg-Atom eingehen würde, entstünde ein Gebilde, bei dem jedem Mg-Atom nur 4 VE zugerechnet werden. Das ist weit entfernt von einer Edelgaskonfiguration.

Selbst wenn ein Mg-Atom mit all seinen VE (sind ja nur zwei) Bindungen zu einem weitern Mg-Atom eingehen würde, entstünde ein Gebilde, bei dem jedem Mg-Atom nur 4 VE zugerechnet werden. Das ist weit entfernt von einer Edelgaskonfiguration.

Außerdem wären damit erst zwei Mg-Atome aneinander gebunden. Damit könnte man immer noch nicht erklären, warum es große Magnesium-Klumpen gibt, in denen nahezu unzählig viele Mg-Atome aneinander hängen.

Jeder sucht sich einen Partner, es bilden sich also Pärchen. Alle können so mit den zur Verfügung stehenden Bällen spielen.

Man spielt Fußball! - Was hat das jetzt mit der Metall-Bindung zu tun? Ich gebe zu, das Beispiel ist jetzt nicht der Wahnsinn, aber soooo schlecht ist es auch nicht: Beim Fußball-Spielen teilen sich viele Menschen einen Ball. Weil alle spielen wollen, sorgt der Ball dafür, dass alle auf dem Spielfeld bleiben.

Ja! Metalle bestehen nach dieser Vorstellung aus positiv geladenen Teilchen: Den Atomrümpfen, die durch die Abgabe von Valenzelektronen entstanden sind. Und aus negativ geladenen Teilchen: Den frei beweglichen Elektronen, auch Elektronengas genannt. Es sind hier also viele Ladungen im Spiel, die zu sehr hohen Anziehungskräften führen, ganz ähnlich wie bei den Salzen