Klasse 8: Kennlinien von Widerständen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RMG-Wiki

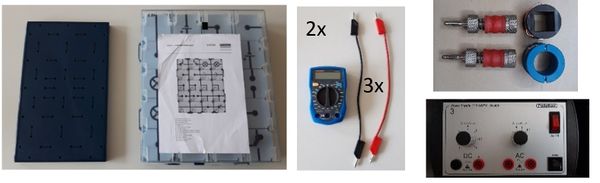

(Die Seite wurde neu angelegt: „ '''1. Fragestellungen:''' Wie ändert sich in einem Draht die Intensität der Elektronenströmung in Abhängigkeit von der Spannung? Ist das Verhalten vom ve…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |

||

| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Box|1. Fragestellungen| | |||

Wie ändert sich in einem Draht die Intensität der Elektronenströmung in Abhängigkeit von der Spannung? Ist das Verhalten vom verwendeten Material abhängig? | |||

|Frage}} | |||

| Zeile 19: | Zeile 20: | ||

Was misst du, wenn du das Messgerät auf den jeweils angegebenen Bereich einstellst? | Was misst du, wenn du das Messgerät auf den jeweils angegebenen Bereich einstellst? | ||

{{LearningApp|app=pka4gbtj522|width=100%|height= | {{LearningApp|app=pka4gbtj522|width=100%|height=500px}} | ||

|Unterrichtsidee}} | |Unterrichtsidee}} | ||

| Zeile 45: | Zeile 46: | ||

{{Lösung versteckt| | {{Lösung versteckt| | ||

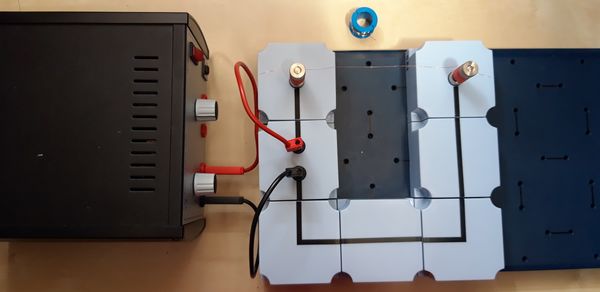

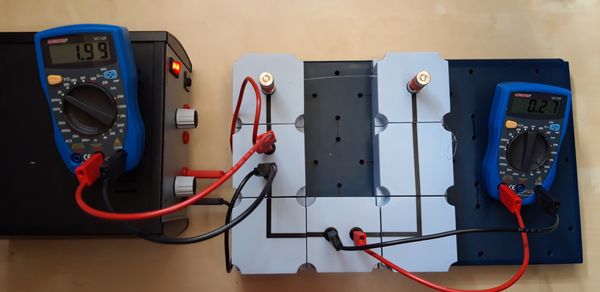

Achte darauf, dass die Messgeräte richtig angeschlossen sind (unterschiedliche Ausgänge für Strom- und Spannungsmessung!) und dass du die Messbereiche an den Messgeräten richtig einstellst. | Achte darauf, dass die Messgeräte richtig angeschlossen sind (unterschiedliche Ausgänge für Strom- und Spannungsmessung!) und dass du die Messbereiche an den Messgeräten richtig einstellst. Hier werden Stromstärken über 200mA gemessen, deshalb muss der Messbereich auf 10A eingestellt werden. | ||

[[Datei:Kennlinien Aufbau Messung.jpg|600px]] | [[Datei:Kennlinien Aufbau Messung.jpg|600px]] | ||

| Zeile 60: | Zeile 61: | ||

Beschreibe in Worten, wie du den Versuch durchführen wirst. | Beschreibe in Worten, wie du den Versuch durchführen wirst. | ||

{{Box|Lösung: Durchführung|2= | |||

{{Lösung versteckt| | |||

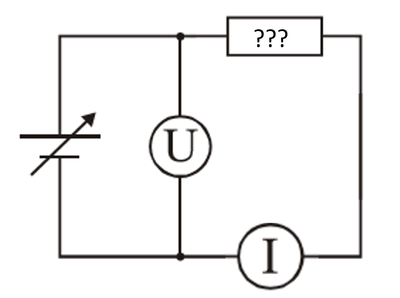

(1) Welche Größe musst du im Experiment messen? -->Die Stromstärke I | |||

(2) Welche Größe veränderst du im Experiment? -->Die Spannung U | |||

Beschreibung der Durchführung: | |||

Die Spannung an der Spannungsquelle wird in gleichmäßigen Schritten erhöht und die Stromstärke in Abhängigkeit von der Spannung gemessen. Die Werte für Spannung und Stromstärke werden in die Tabelle eingetragen. | |||

|Lösung anzeigen|Lösung verbergen}} | |||

|3=Lösung}} | |||

|Experimentieren}} | |Experimentieren}} | ||

| Zeile 65: | Zeile 80: | ||

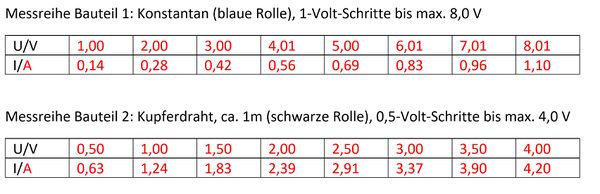

{{Box|4. Messergebnisse|Trage deine Messergebnisse in die Tabelle auf dem Arbeitsblatt ein. | |||

{{Box|Lösung: Messergebnisse eintragen|2= | |||

{{Lösung versteckt| | |||

Beachte, dass deine Werte leicht abweichen können. | |||

[[Datei:Kennlinien Messreihen.jpg|600px]] | |||

|Lösung anzeigen|Lösung verbergen}} | |||

|3=Lösung}} | |||

|Üben}} | |Üben}} | ||

{{Box|Lösung: | |||

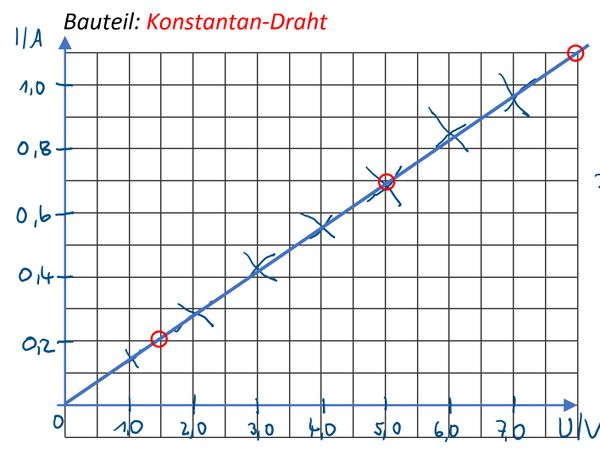

{{Box|5. Auswertung|Trage die Messwerte für jedes untersuchte Bauteil in ein U-I-Diagramm ein, d. h. du trägst die Spannung U nach rechts und die Stromstärke I nach oben auf. Zeichne jetzt eine ausgleichende Kurve (Kennlinie) in jedes Diagramm ein; die Kurve soll Messungenauigkeiten „ausgleichen“, indem sie sinnvoll „zwischen“ den Kreuzchen im Diagramm verläuft und den Verlauf der Kreuzchen gut widerspiegelt. | |||

{{Box|Lösung: Kennlinie Konstantan|2= | |||

{{Lösung versteckt| | |||

Beachte, dass deine Werte leicht abweichen können. | |||

[[Datei:Kennlinie Konstantan.jpg|600px]] | |||

|Lösung anzeigen|Lösung verbergen}} | |||

|3=Lösung}} | |||

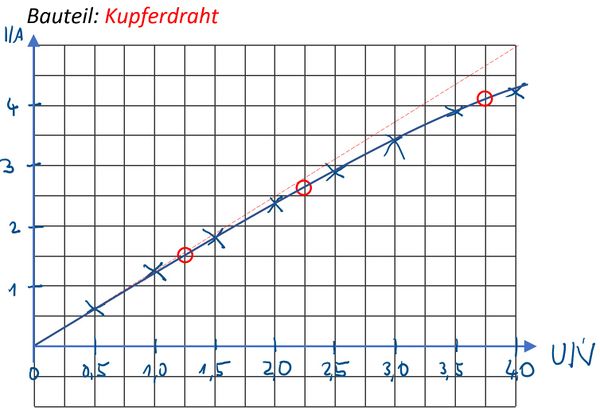

{{Box|Lösung: Kennlinie Kupfer|2= | |||

{{Lösung versteckt| | {{Lösung versteckt| | ||

Beachte, dass deine Werte leicht abweichen können. | Beachte, dass deine Werte leicht abweichen können. | ||

[[Datei: | |||

[[Datei:Kennlinie Kupfer.jpg|600px]] | |||

|Lösung anzeigen|Lösung verbergen}} | |Lösung anzeigen|Lösung verbergen}} | ||

| Zeile 83: | Zeile 122: | ||

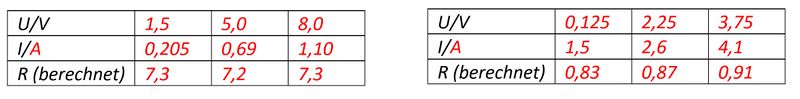

Suche dir für jedes Bauteil drei verschiedene Werte für die am Bauteil abfallende Spannung U heraus, lies die zugehörige Stromstärke I mithilfe der Kurve ab und berechne den Widerstand R des Bauteils für jeden Spannungswert. | |||

{{Box|Lösung: | {{Box|Lösung: Widerstandswerte|2= | ||

{{Lösung versteckt| | {{Lösung versteckt| | ||

Beispielwerte (Ablesepunkte sind in den Diagrammen oben durch Kreise markiert): | |||

Konstantan (links), Kupfer (rechts); Widerstandswerte in Ohm | |||

[[Datei:Kennlinien Widerstände.jpg|800px]] | |||

|Lösung anzeigen|Lösung verbergen}} | |||

|3=Lösung}} | |||

Was kannst du über den Widerstand der Bauteile aussagen? Formuliere deine Ergebnisse: | |||

{{Box|Lösung: Formulierung der Erkenntnisse|2= | |||

{{Lösung versteckt| | |||

In beiden Fällen nimmt die Intensität der Elektronenströmung (I) mit zunehmender Spannung U zu. | |||

Im ersten Fall (Konstantan) liegen die Messwerte sogar auf einer Ursprungsgeraden. Aus der Mathematik wissen wir: Die Elektronenströmung ist damit direkt proportional zur Spannung U. Wenn sich die Spannung verdoppelt, verdoppelt sich damit auch die Intensität der Elektronenströmung usw. Der Quotient aus Spannung und Stromstärke ist hier konstant. Der Quotient ist der Widerstand des Drahtes. Der Widerstand von Konstantan bleibt also konstant (daher der Name). | |||

Für Kupfer liegen die Messwerte nicht auf einer Ursprungsgeraden. Der Widerstand von Kupferdraht nimmt mit zunehmender Spannung zu: Mit zunehmender Spannung und damit Stromstärke steigt auch die Temperatur im Kupferdraht. Bei höherer Temperatur schwingen die Atomrümpfe im Draht stärker hin und her und die Elektronen können den Draht nicht mehr so gut passieren. Der Widerstand im Draht steigt mit zunehmender Temperatur an. | |||

|Lösung anzeigen|Lösung verbergen}} | |Lösung anzeigen|Lösung verbergen}} | ||

|3=Lösung}} | |3=Lösung}} | ||

|Üben}} | |||

{{Box|Lernvideo zur Auswertung und Ohm'sches Gesetz|Wenn man Kupferdraht in Wasser taucht, ändert sich die Temperatur im Kupferdraht mit zunehmender Stromstärke nicht. Kupferdraht unter Wasser zeigt also das gleiche Verhalten wie Konstantan in unserem Experiment. In diesem Lernvideo von Wolfgang Lutz ist dieses Experiment und seine Auswertung erklärt: | |||

Videolink: [https://tetfolio.fu-berlin.de/tet/1713863 Lernvideo (fu-berlin.de)] | |||

|Unterrichtsidee}} | |||

Aktuelle Version vom 7. Juli 2022, 11:48 Uhr